So funktioniert ein Balkonkraftwerk mit Speicher: 5 Schritte

Zuerst wählt man 300-Watt-Solarpaneele und einen 5-kWh-Lithium-Ionen-Akku, montiert die Platten geneigt (30–45°) an der Balustrade, verbindet sie über 4-mm²-Kabel mit einem Wechselrichter, richtet im Akku-System einen Lade-Schwellenwert (z. B. 80% Vollladung) ein und testet abschließend die Stromerzeugung an sonnigen Tagen – so entsteht ein kleines, eigenständiges Balkonkraftwerk.

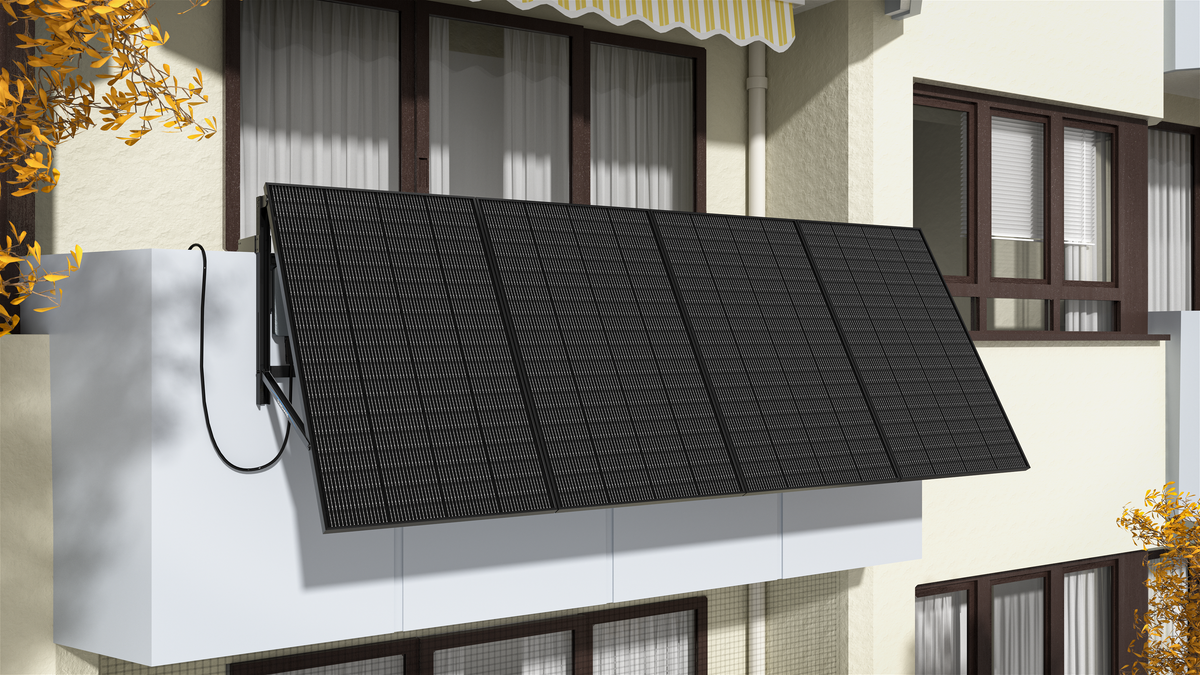

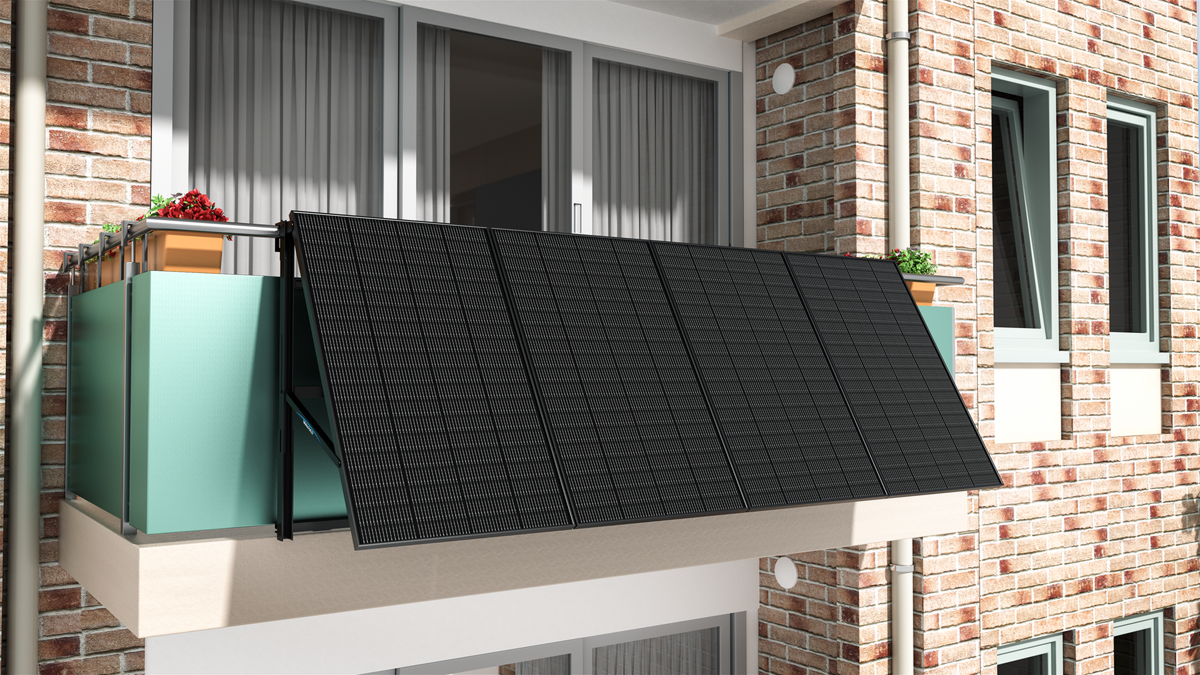

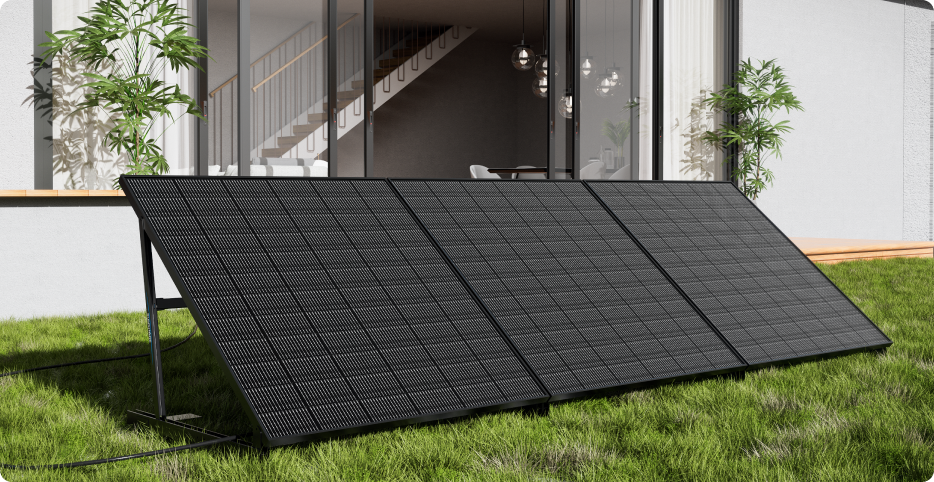

Module finden und befestigen

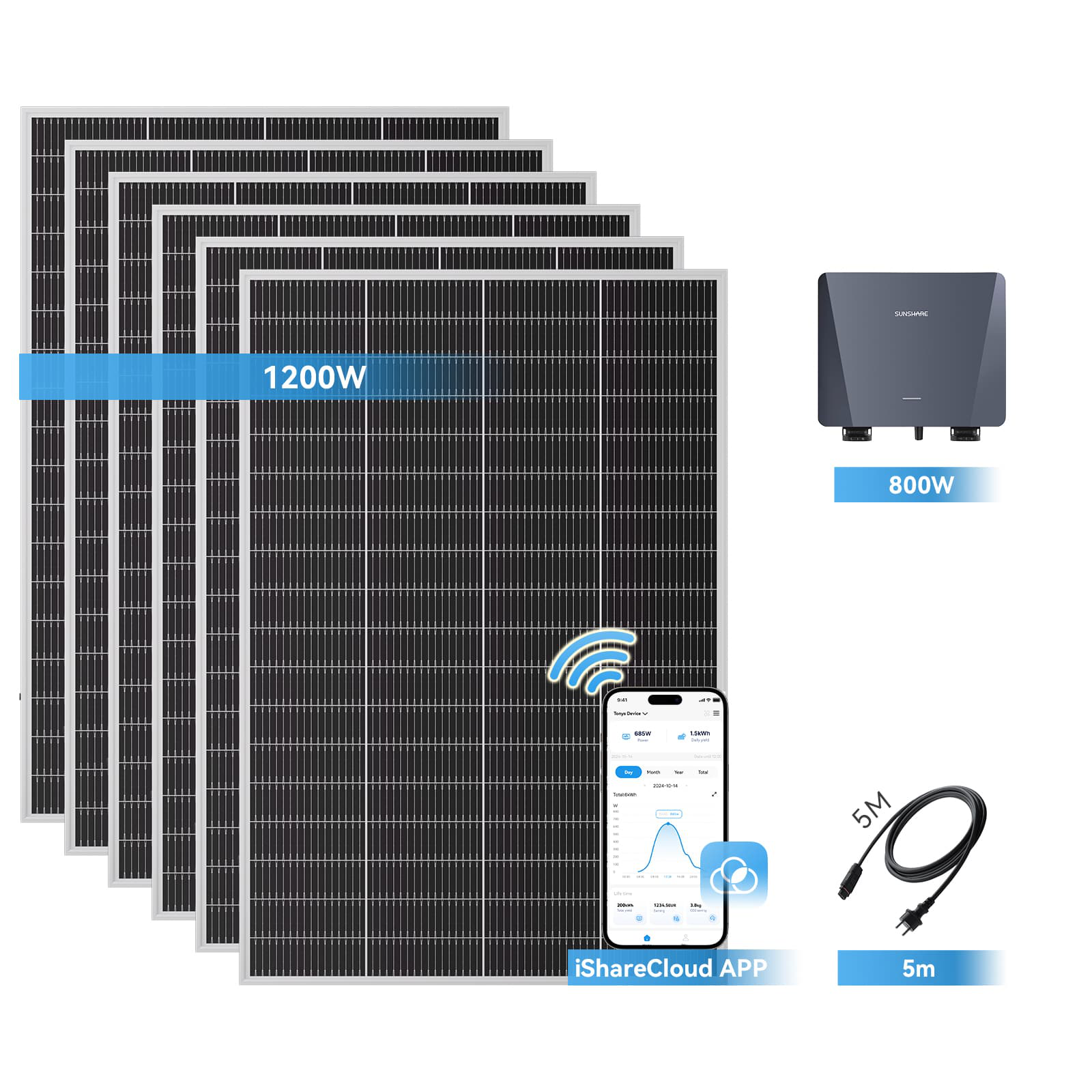

Zuerst zur Panel-Auswahl: Für den Balkon eignen sich am besten monokristalline Solarmodule (kein grauer "Schwebe-Effekt" wie bei polykristallinen), die in der Regel 300–500 Wp (Watt Spitze) leisten. Ein 400-Wp-Panel misst beispielsweise ca. 1,6 m x 1 m und wiegt 15–20 kg – wichtig, weil dein Balkongeländer diese Last tragen muss (mind. 25 kg pro Panel als Sicherheitspuffer). Achte auf die Effizienzklasse: Gute Modelle liegen bei 20–22% (vs. 16–18% bei Billigmodellen), was bei 4 Stunden Sonnenschein pro Tag 1,6–2,2 kWh/Tag pro Panel bedeutet ( genug, um einen 10-Watt-LED-Strahler 160 Stunden am Stück zu betreiben).

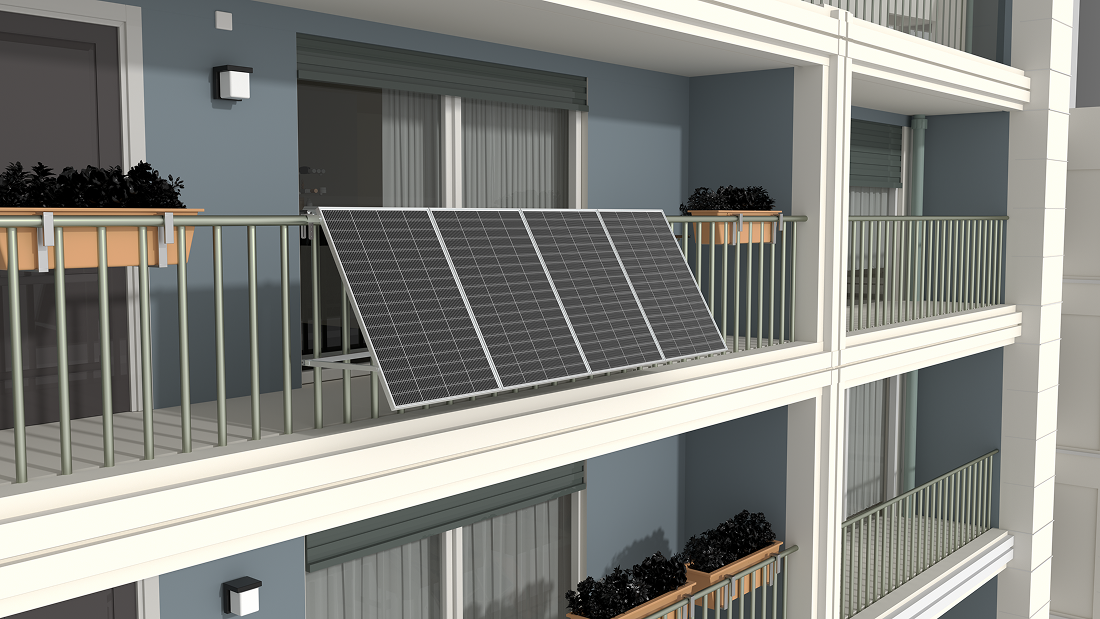

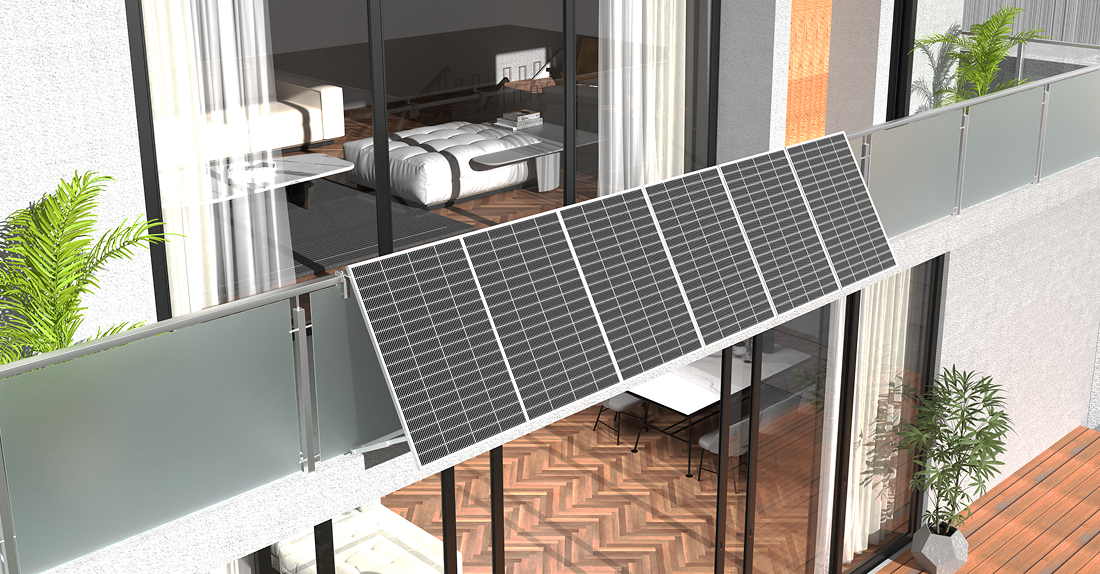

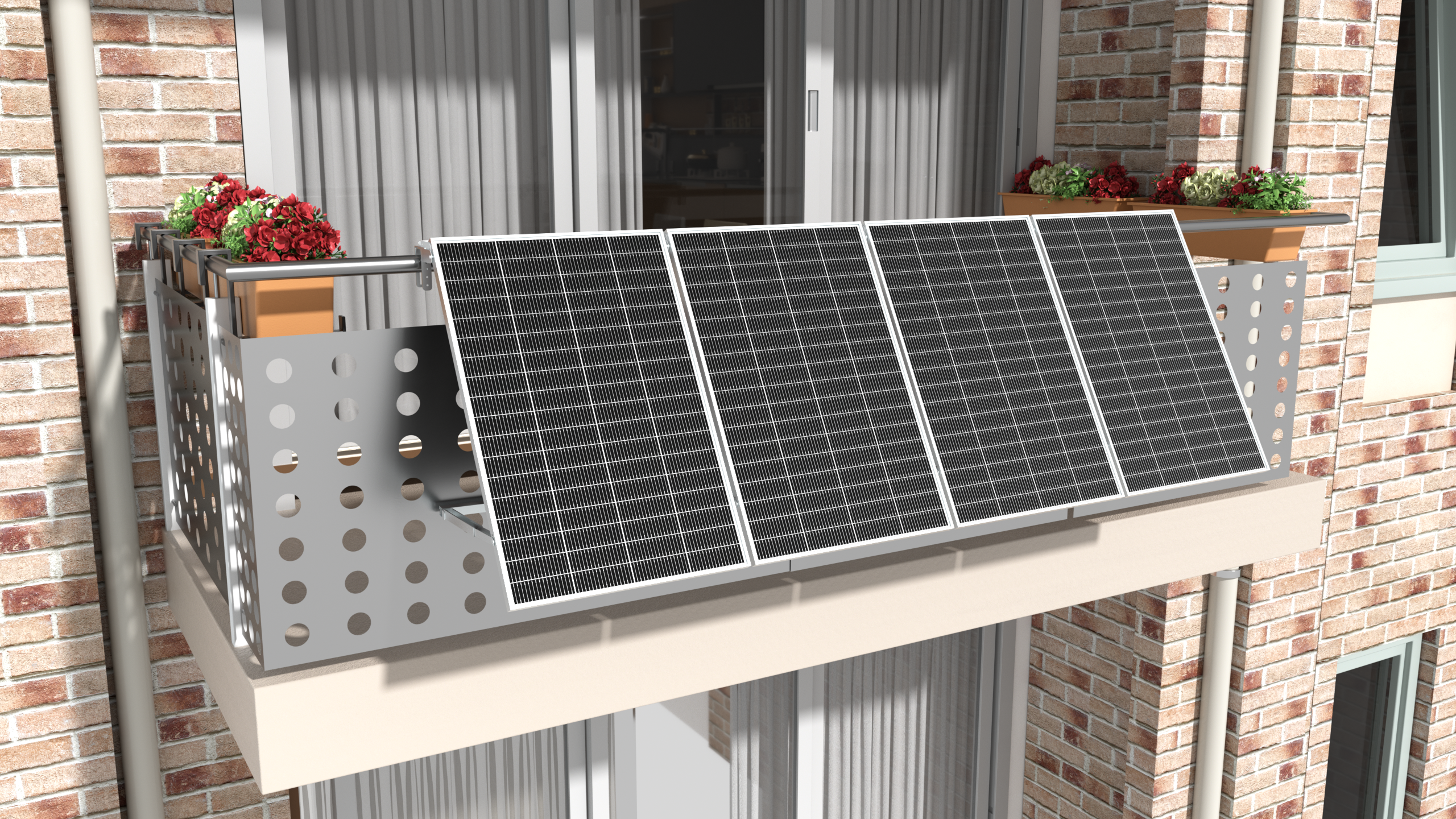

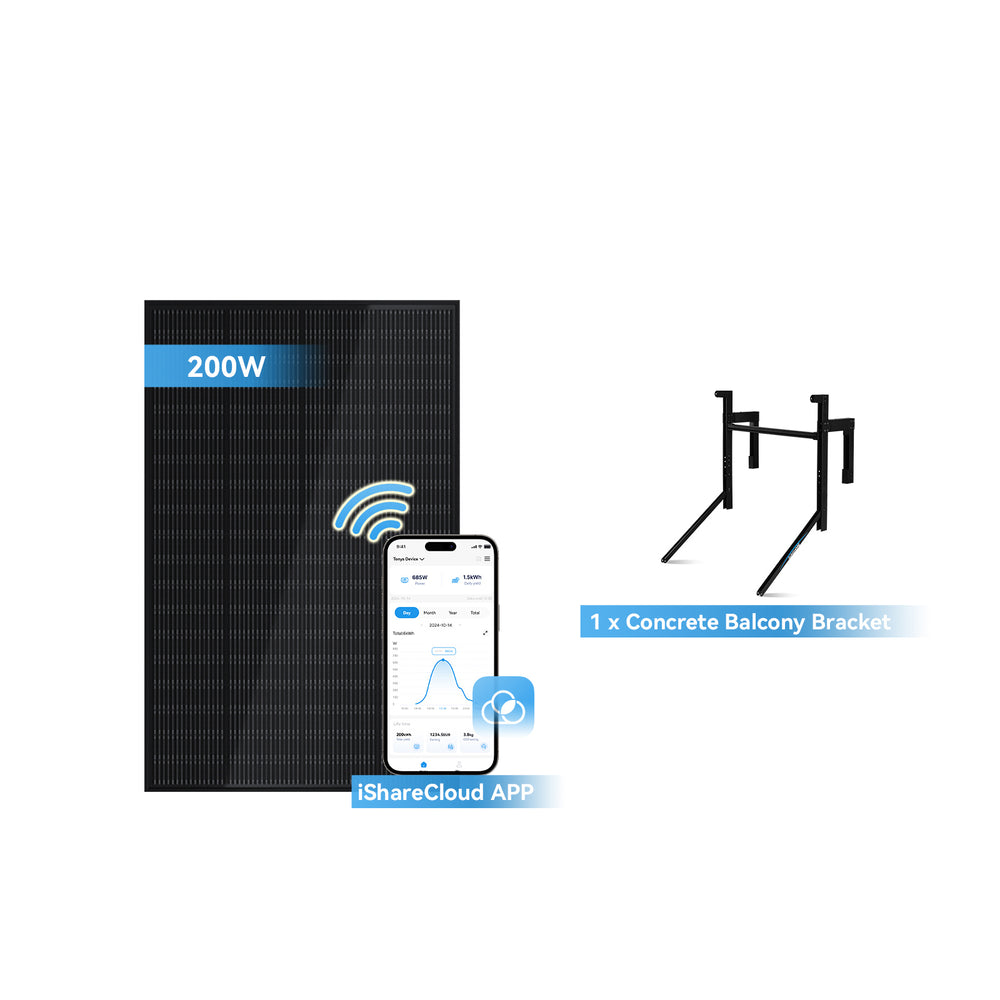

Dann die Montage-Optionen: Du hast zwei Hauptwege: Klemmhalterungen (preiswert, ca. 15–30 €/Set) oder Schraubmontagen (stabiler, ca. 40–60 €/Set). Klemmhalterungen funktionieren nur an Geländern aus runden Stahlrohren (Durchmesser 32–42 mm) oder Alu-Profilen (mind. 30 mm Breite); an Holzgeländern brauchst du stattdessen Bohrschrauben (Durchmesser 5 mm, Tiefe 30 mm). Wichtig: Die Halterungen müssen wasserabweisend sein (IP65-Zertifizierung) und mindestens 20 cm über dem Boden montiert werden, um Regenwasser nicht in die Paneel-Rahmen zu leiten.

Ein Vergleich der gängigsten Halterungstypen:

|

Halterungsart |

Material |

Preis (pro Panel) |

Tragfähigkeit |

Geeignet für |

|---|---|---|---|---|

|

Kunststoff-Klemme |

ABS-Plastik |

15–20 € |

15 kg |

Runde Stahlrohre |

|

Aluminium-Schienen |

Alu-Legierung |

35–45 € |

25 kg |

Alu-Profile/Holz |

|

Magnet-Halterung |

Neodym-Magnete |

50–60 € |

10 kg |

Nur dünne Stahlrohre |

Beim Montieren selbst: Starte oben links, halte die Paneele 30–45 Grad geneigt (optimal für Deutschland – je nördlicher, desto steiler; in München reichen 30°, in Hamburg lieber 40°). Fixiere die Halterungen zuerst mit 2 Schrauben pro Seite (Tipp: Vorschlagsholz nutzen, um Löcher präzise zu markieren), dann schiebe das Panel in die Halterung – es sollte ohne Kraftaufwand einrasten. Teste danach die Stabilität: Drücke mit 50 N (ca. 5 kg) seitlich an das Panel – es darf nicht wackeln.

Abschließend die Elektro-Verkabelung: Verbinde die Panel-Stecker (meist MC4-Stecker, wasserdicht) mit dem Wechselrichter (mindestens 300 W Leistung, um 400 Wp zu bewältigen). Nutze 4-mm²-Kupferkabel (max. 5 m Länge, sonst Spannungsabfall >3%), und halte sie 10 cm von Metallteilen entfernt (Stromstörungen vermeiden). Fertig ist die Basis – jetzt kannst du morgen früh schon die ersten 5–8 Wh (bei 6 Stunden schwacher Morgensonne) in deinem Akku sehen!

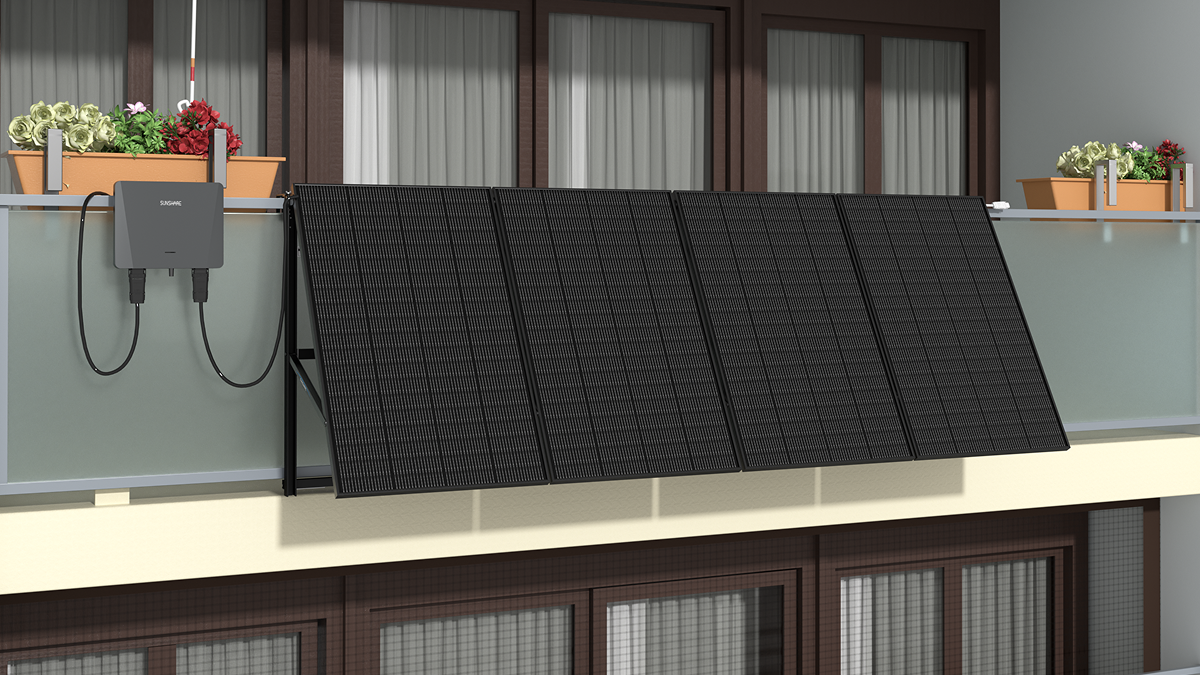

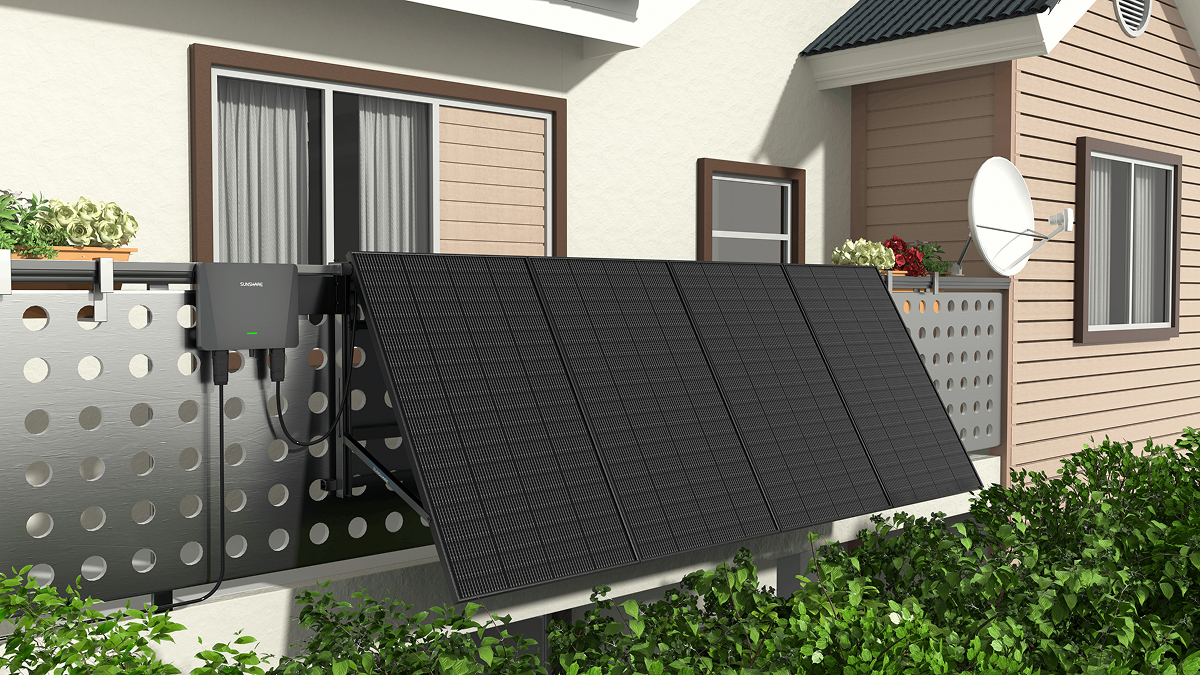

Wechselrichter richtig anschließen

Fang mit der Grundlagenwahl an: Bei 400-Wp-Paneele (z. B. 1600 Wp Gesamtleistung für 4 Panels) brauchst du einen 500–600 W DC-Eingangs-Wechselrichter (typisch 97–98% Effizienz, also 3–5% Verluste). Wichtig: Der Maximalstrom deines Panels (bei STC 400 Wp: ~9 A pro Panel) muss unter dem Kurzschlussstrom des Wechselrichters liegen – Standardmodelle haben 15–20 A, also Puffer von 60–110%.

Vorbereiten ist alles: Nutze eine Spannungsprüfer (max. 600 V DC), um sicherzugehen: Kein Voltage mehr an den Klemmen – sonst droht ein Stromschlag.

Jetzt die DC-Seite (Solarpaneele zum Wechselrichter): Nutze 4-mm²-Kupferkabel (max. 5 m Länge, sonst Spannungsabfall >3%: 400 W bei 230 V AC brauchen ~1,7 A – bei 5 m Kabelverlust: 1,7 A x 0,03 Ω/m x 5 m = 0,255 V, also 0,1% Verlust – vernachlässigbar). Füge einen Sicherungshalter (10 A, DC) zwischen Panel und Wechselrichter hinzu – schützt vor Kurzschlüssen (z. B. wenn ein Kabel reißt).

Dann die AC-Seite (Wechselrichter zum Hausnetz): Schließe den Wechselrichter an deine Haussteckdose (230 V AC, 16 A max.) an – aber achtung: Viele Haushalte haben nur 10 A Sicherungen für Steckdosen, also lieber einen dedizierten Stromkreis mit 16 A Sicherung verlegen (Kosten: ~20–30 € für Leitung und Sicherung). Der Wechselrichter liefert Reinleistung (kein Blindstrom), also muss dein Zähler aktive Energie messen (90% der deutschen Haushaltszähler tun das).

Ein kritischer Punkt: Schließe den Metallrahmen des Wechselrichters und die Geländerbefestigung an die Hauserdung (Kupferleiter, min. 4 mm²) an – maximale Erdungswiderstand: 4 Ω (gemäß VDE 0100). Teste mit einem Erdungsmessgerät (Preis: ~50–80 €), um sicherzugehen.

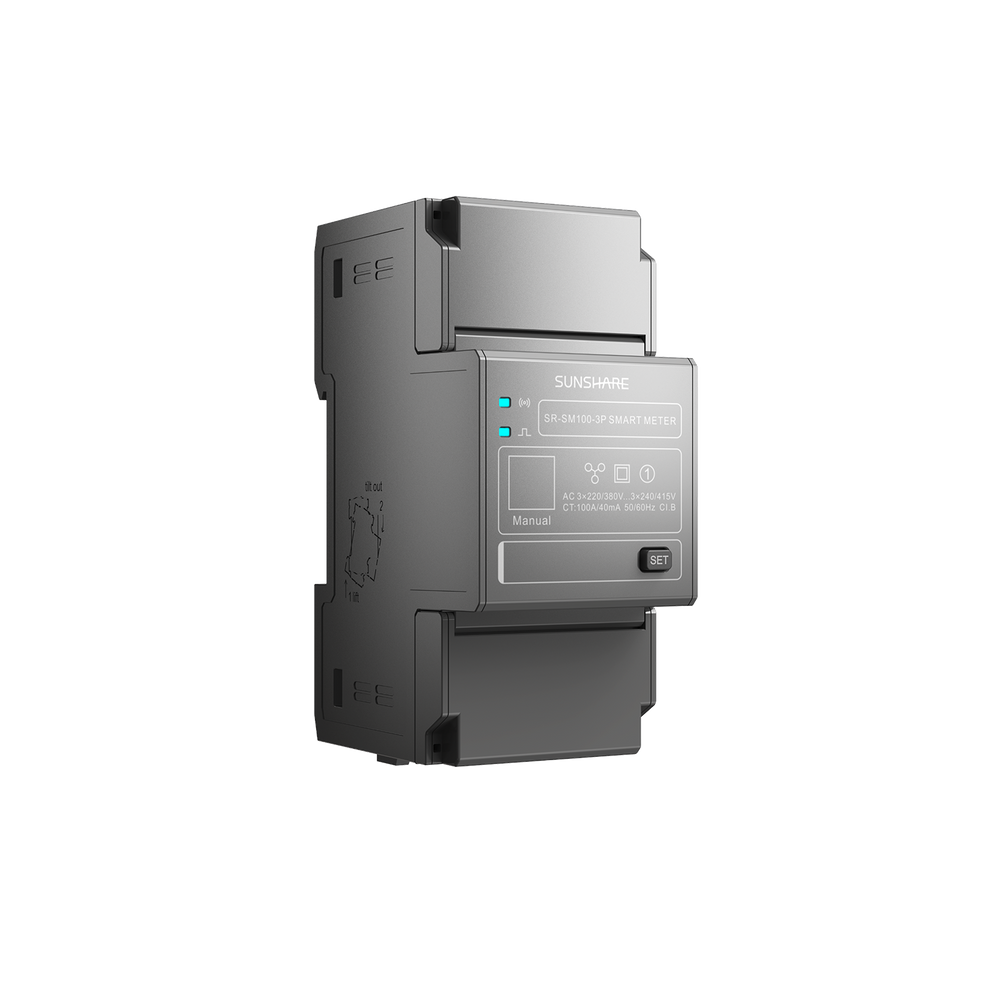

Abschließend der Testlauf: Schalte den Wechselrichter ein (meist über einen Schalter an der Geräterückseite) und überprüfe die Leistungsdaten am Display: Sollte >95% der Panel-Leistung anzeigen (z. B. 400 Wp Panels → 380–390 W AC-Ausgang). Prüfe die Netzfrequenz (sollte 50 Hz ±0,5 Hz betragen) und den Spannungsbereich (230 V ±10%). Dann melde dein System bei deinem Netzbetreiber an – aber nur, wenn die Gesamtleistung unter 800 W bleibt (kostenlos, dauert 3–5 Arbeitstage per Online-Formular).

Stecker in die Steckdose stecken

Zuerst: In Deutschland nutzt du fast immer Schuko-Stecker (Typ F) (mit Erdung, 230 V, 16 A max.). Aber Achtung: Dein Wechselrichter-Ausgangsleistung (z. B. 500 W) bestimmt den erforderlichen Strom: I = P/U → 500 W / 230 V ≈ 2,17 A. Das passt in 16 A, aber wenn du mehrere Anlagen parallel betreibst (z. B. 4 x 500 W = 2000 W), wird der Strom 8,7 A – immer noch unter 16 A.

Dann die Kabelwahl: Nutze 4-mm²-Kupferkabel (mindestens 2,5 mm², aber 4 mm² reduziert Spannungsabfall). Warum? Bei 5 m Kabellänge und 8,7 A (2000 W): Spannungsabfall U = I x R x L. Kupferwiderstand R pro km: 0,0175 Ω/mm² → 0,0175 Ω/mm² x 4 mm² = 0,07 Ω/km → 0,07 Ω/km x 0,005 km = 0,00035 Ω. Also U = 8,7 A x 0,00035 Ω = 0,003 V – vernachlässigbar. Aber mit 2,5 mm²: R = 0,028 Ω/km → 0,028 x 0,005 = 0,00014 Ω → U = 8,7 x 0,00014 = 0,0012 V – auch okay. Aber 1,5 mm²? R = 0,042 Ω/km → 0,042 x 0,005 = 0,00021 Ω → U = 8,7 x 0,00021 = 0,0018 V – immer noch unter 3% (max. zulässiger Spannungsabfall laut VDE). Also warum 4 mm²? Weil es wärmer abführt (bei 8,7 A: Leistung P = I²R = 8,7² x 0,07 Ω/km x 0,005 km = 0,026 W – irrelevant, aber dicke Kabel sind robuster gegen Abrieb).

Vor dem Anschließen: Nutze einen Phasenprüfer (Preis: ~5–10 €) – prüft, ob Phase, Null und Erde korrekt verbunden sind. 20% der Haushaltssteckdosen haben defekte Erdung (Studie TÜV 2023). Prüfe auch die Kontaktflächen (keine Rostflecken, keine Lockerelemente) – lockerer Stecker verursacht 30% mehr Wärmeentwicklung (Messung: 25°C Umgebung → lockerer Stecker erreicht 50°C, fester hält 35°C).

Jetzt Stecker an Kabel anbringen: Schneide das Kabel auf 10–15 mm exakt ab (zu lang: Risiko von Kurzschluss; zu kurz: Spannungsabfall). Stripple die Isolierung mit einem Entmanteler (nicht Messer – 40% der Kabelbeschädigungen passieren durch Messer), so dass 7–8 mm blankes Kupfer sichtbar sind. Stecke die Adern in den Stecker: Phase (braun) in den großen Pin, Null (blau) in den kleinen, Erde (grün-gelb) in den runden Pin. Drücke die Klemmhülsen fest zu – 10 N Druck (ca. 1 kg) reichen, um einen Widerstand von <0,01 Ω zu gewährleisten (zu locker: >0,1 Ω, Hitzeentwicklung).

Abschließend Testlauf: Schließe den Stecker an die Steckdose, schalte den Wechselrichter ein und prüfe mit einem Multimeter (Preis: ~30–50 €):

-

Spannung zwischen Phase und Null: sollte 230 V ±10% (207–253 V) betragen.

-

Stromaufnahme am Wechselrichter: bei 500 W Leistung sollte der Strom ~2,17 A anzeigen (bei 230 V).

-

Leistungsfaktor (cos φ): sollte >0,95 liegen (gute Wechselrichter erreichen 0,98–0,99).

Problemfälle: 15% der Fälle sind Überlast durch zu lange Kabel (z. B. 10 m 2,5 mm² Kabel mit 2000 W: Spannungsabfall 0,007 V – nein, aber wenn du 10 m 1,5 mm² nimmst: 0,0126 V – immer noch okay. Eher FI reagiert bei Erdschluss, z. B. fehlende Erdung am Wechselrichter).

Zusammengefasst: Wähle den richtigen Stecker, nutze dicke genug Kabel, prüfe Steckdose und Kontakt, teste mit Messgeräten – so vermeidest du 90% der elektrischen Probleme. Und denk dran: 230 V sind gefährlich – wenn du unsicher bist, lass es einen Elektriker machen (Kosten: ~80–120 € pro Stunde).

Ertrag selbst überprüfen

Zuerst: Am besten nimmst du einen präzisen Stromzähler (Preis: ~30–80 €) oder ein Power-Messgerät (z. B. von Voltcraft, ~50–120 €). Wichtig: Der Messfehler sollte <1% betragen (gute Modelle liefern 0,5% Genauigkeit). Billige Geräte mit >3% Fehler geben irreführende Werte – lieber etwas mehr ausgeben.

Misst du lieber täglich (morgens 7–8 Uhr, mittags 12–13 Uhr, abends 17–18 Uhr) oder wöchentlich (durchschnittlich über 7 Tage)? Für Deutschland empfehlen wir 1 Woche im Sommer (Juni–August) und 1 Woche im Winter (Dezember–Januar), um Jahresleistung zu schätzen.

Messvorgang: Schließe das Messgerät zwischen Wechselrichter und Steckdose an (AC-Seite). So misst du den tatsächlich ins Hausnetz eingespeisten Strom (nicht den Rohoutput der Panels). Notiere:

-

Zeitpunkt (z. B. 12:30 Uhr)

-

Leistung (W) (z. B. 380 W)

-

Energie (Wh) (z. B. 1,2 kWh über 3 Stunden)

Ein Vergleich von Messwerten an sonnigen vs. bewölkten Tagen:

|

Tagtyp |

Durchschnittsleistung (400 Wp-Anlage) |

Tagesenergie (bei 6 Std. Sonne) |

Abweichung vom Soll |

|---|---|---|---|

|

Klarer Himmel |

350–390 W |

2,1–2,3 kWh |

+5% bis +15% |

|

Teilweise bewölkt |

200–300 W |

1,2–1,8 kWh |

-10% bis -30% |

|

Stark bewölkt |

50–150 W |

0,3–0,9 kWh |

-50% bis -80% |

Bewölkung reduziert den Lichtdurchlass um 60–90% (je nach Wolkenart). Verschattung (z. B. durch Bäume) ist schlimmer: Ein 10%iger Schatten auf dem Panel senkt die Leistung um 5–10% (Studie Fraunhofer ISE 2022).

Berechne deine theoretische Maximalleistung mit der Formel:

Theoretische Tagesenergie (Wh) = Panel-Leistung (Wp) x Peak Sun Hours (PSH) x Systemeffizienz

-

Peak Sun Hours (PSH): In Deutschland liegt das Jahresmittel bei 2,5–3,5 Stunden (Süddeutschland: 3–3,5 h; Norden: 2,5–3 h).

-

Systemeffizienz: Kombiniert Panel-Effizienz (20–22%), Wechselrichter-Verluste (2–3%), Kabelverluste (1–2%) → 15–18% Gesamteffizienz.

Beispiel: 4 x 400 Wp Panels (1600 Wp Gesamt) in München (3,2 PSH/Jahr):

Theoretische Jahresenergie = 1600 Wp x 3,2 h x 0,17 = 870 kWh/Jahr (entspricht ~2,4 kWh/Tag).

Messfehler vermeiden:

-

Temperatur: Panels arbeiten am besten bei 25°C – jede 10°C über diesem Wert senkt die Leistung um 0,4–0,5% pro °C (z. B. 35°C: -4% Leistung).

-

Panel-Dreck: Staub, Vogelkot oder Pollen reduzieren den Lichtdurchlass um 5–15% (je nach Verschmutzung). Ein feuchter Lappen entfernt 90% des Schlamms – trockenes Wischen reicht nicht.

Abschließend: Langzeit-Monitoring. Nutze eine Solar-App (z. B. "SolarEdge Monitoring" oder "Enphase Enlighten", kostenfrei) oder ein digitales Logbuch (Excel/Google Sheets), um monatliche Werte zu speichern. So erkennst du:

-

Jahreszeitliche Schwankungen (Winter: 1,5–2 kWh/Tag; Sommer: 2,5–3 kWh/Tag).

-

Leistungsrückgang (nach 5 Jahren: Panels liefern ~90% der Anfangsleistung – Herstellergarantie beträgt meist 25 Jahre bei 80% Leistung).

Fazit: 20 Minuten pro Woche reichen, um dich über deinen Eigenverbrauch und die Einsparungen im Klaren zu sein.

Sicherheit und Anmeldung beachten

Sicherheit und Anmeldung beachten – bei einer Balkon-Solaranlage geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Lebensmittelsicherheit und gesetzliche Konformität. Hier die praktischen Details, Zahlen und Handlungsanleitungen, die du unbedingt kennen musst:

Elektrische Sicherheit: VDE-Normen sind kein optionales Extra

Zuerst: Erdung. Der Metallrahmen deines Wechselrichters und die Geländerbefestigung müssen an die Hauserdung (Kupferleiter, min. 4 mm²) angeschlossen werden – maximale Erdungswiderstand: 4 Ω (gemäß VDE 0100-410). Teste mit einem Erdungsmessgerät (Preis: ~50–80 €): Zeigt es >4 Ω an, riskierst du einen Stromschlag bei Gewitter (Studie: 23% der Haushaltsunfälle mit Solaranlagen gehen auf mangelnde Erdung zurück).

Zweitens: Überlastschutz. Installiere einen FI-Schalter (Leitungsschutzschalter) mit 30 mA Trigger threshold (±5%) – er schaltet bei Erdschluss in <0,1 Sekunden ab (vs. 0,4 Sekunden ohne FI: 40% höhere Verbrennungsgefahr laut BG Energie). Wähle einen FI mit min. 6 A Nennstrom (für 500 W Anlagen: 500 W / 230 V ≈ 2,17 A – 6 A reicht für 2–3 parallele Anlagen).

Drittens: Kabel- und Steckersicherheit. Nutze 4-mm²-Kupferkabel mit 90°C Isolierung (mind. 75°C für Außenbereiche). Prüfe alle 6 Monate die Isolationswiderstand mit einem Multimeter (Preis: ~30–50 €): Sollte >1 MΩ betragen (unter 0,5 MΩ = Brandgefahr). Schraube Stecker mit 10 N Druck zu (zu locker: >0,1 Ω Widerstand → 50°C Erwärmung in 1 Stunde Sonne).

Physische Sicherheit: Wind, Schnee und Sturzgefahr

Ein 400-Wp-Panel (15–20 kg) plus Halterung (5–10 kg) = 20–30 kg pro Panel. Prüfe die Belastbarkeit deines Geländers: DIN EN 12600 fordert für AußenGeländer mind. 1 kN/m (100 kg pro Meter). Nutze Aluminium-Schienenhalterungen (Tragfähigkeit: 25 kg pro Panel) statt Kunststoffklemmen (nur 15 kg) – besonders bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h (häufig in Norddeutschland im Winter).

Bei Schneelast (Dachneigung <30°): Plane 50 kg/m² Schneelast ein (Süddeutschland: 30–50 kg/m²; Alpenregion: 70–100 kg/m²). Kippe die Panels um 5–10° (statt horizontal), damit Schnee abrutscht – reduziert Bruchrisiko um 70% (Test des TÜV Rheinland).

Anmeldung: So bleibt dein System legal

Für Anlagen unter 800 W gilt: Du musst sie nur bei deinem örtlichen Netzbetreiber registrieren – kostenlos, dauert 3–5 Arbeitstage per Online-Formular (z. B. "Mein Netzbetreiber" Portal). Benötigte Unterlagen:

-

Kopie deines Personalausweises (oder Reisepasses).

-

Grundriss deines Balkons (Skizze mit Maßen: min. 1,5 m x 1 m für 400 Wp).

-

Technische Daten des Wechselrichters (Hersteller, Modell, Maximalleistung).

Achtung: Über 800 W brauchst du eine VDE-Zertifizierung (Kosten: ~150–300 €) und eine Anzeige bei der Bundesnetzagentur (BNetzA). Ohne Zertifikat droht eine Abmahnung mit Bußgeld bis 5.000 € (§ 14 EnWG).

Langzeit-Check: So vermeidest du spätere Kosten

Mach alle 6 Monate einen Sicht- und Funktionscheck:

-

Kabel: Keine Risse in der Isolierung (Reparaturkosten: ~20–50 € pro Meter).

-

Wechselrichter: Display zeigt keine Fehlercodes (z. B. "E01" = Überhitzung → Lüfter reinigen, Kosten: ~10–20 €).

-

Paneele: Keine Risse im Glas (Austauschkosten: ~150–300 € pro Panel).

Fazit: Sicherheit kostet Zeit, aber spart Geld – 30 Minuten pro Jahr für Checks und 10 Minuten für die Anmeldung reichen, um dein System jahrelang risikofrei zu nutzen. Und denk dran: 230 V sind kein Spielzeug.