Balkonkraftwerk mit Speicher: Was wird benötigt

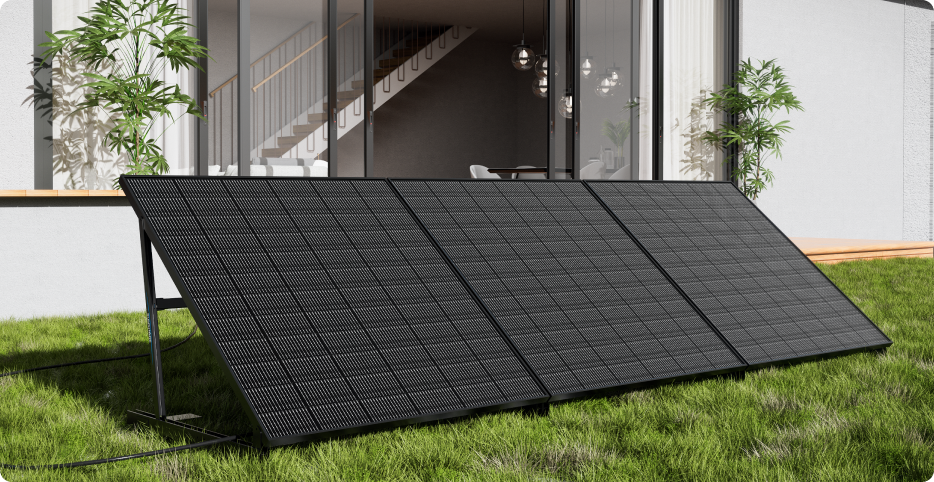

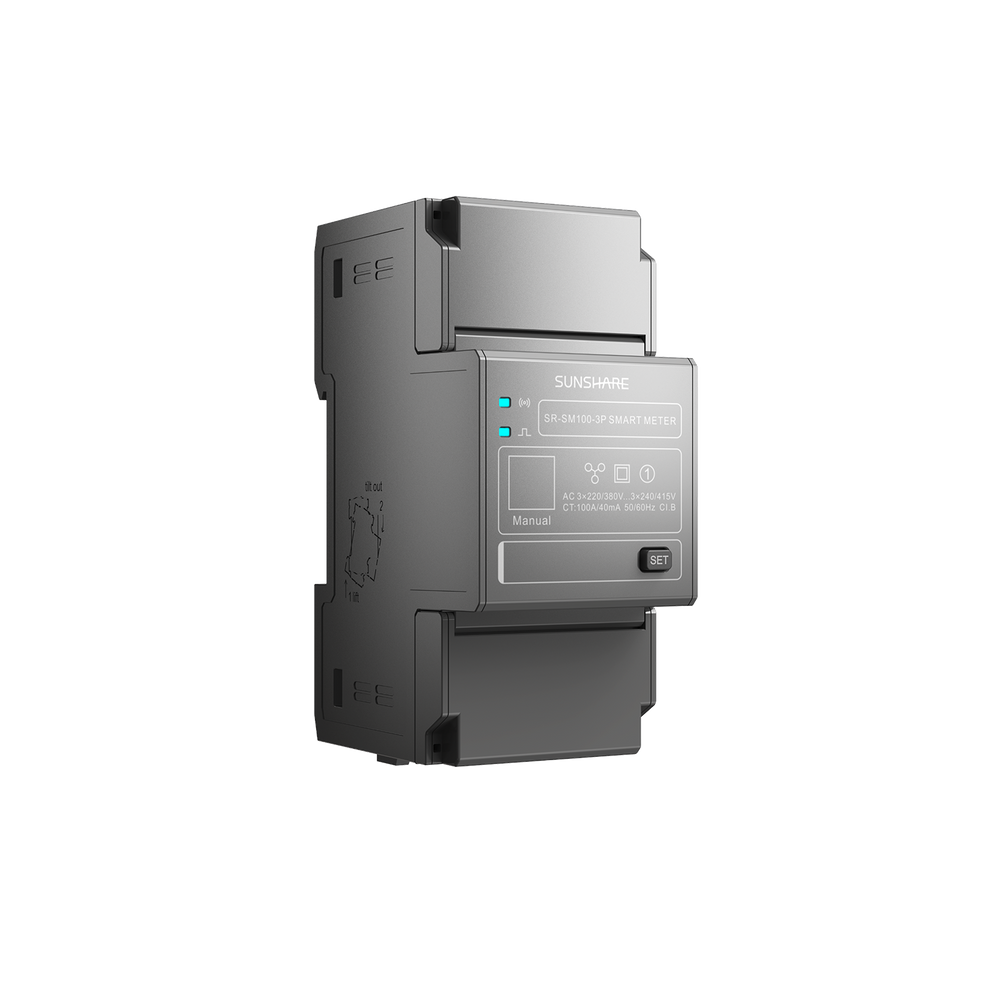

Für ein Balkonkraftwerk mit Speicher benötigt man grundlegend 4 Komponenten: Solarpaneele (z. B. 300–500 Watt pro Modul), einen Hybrid-Wechselrichter (zum Umwandeln von Gleichstrom in Wechselstrom und Laden des Akkus), eine Lithium-Ionen-Batterie (typischerweise 5–10 kWh Kapazität) sowie Halterungen und Verkabelung. Wichtig ist zudem, dass der Balkon mindestens 1 m² Fläche und eine Tragfähigkeit von 15 kg/m² bietet, um Panel und Akku zu fixieren – so lässt sich tagsüber Sonnenenergie sammeln, nachts über den Akku nutzen.

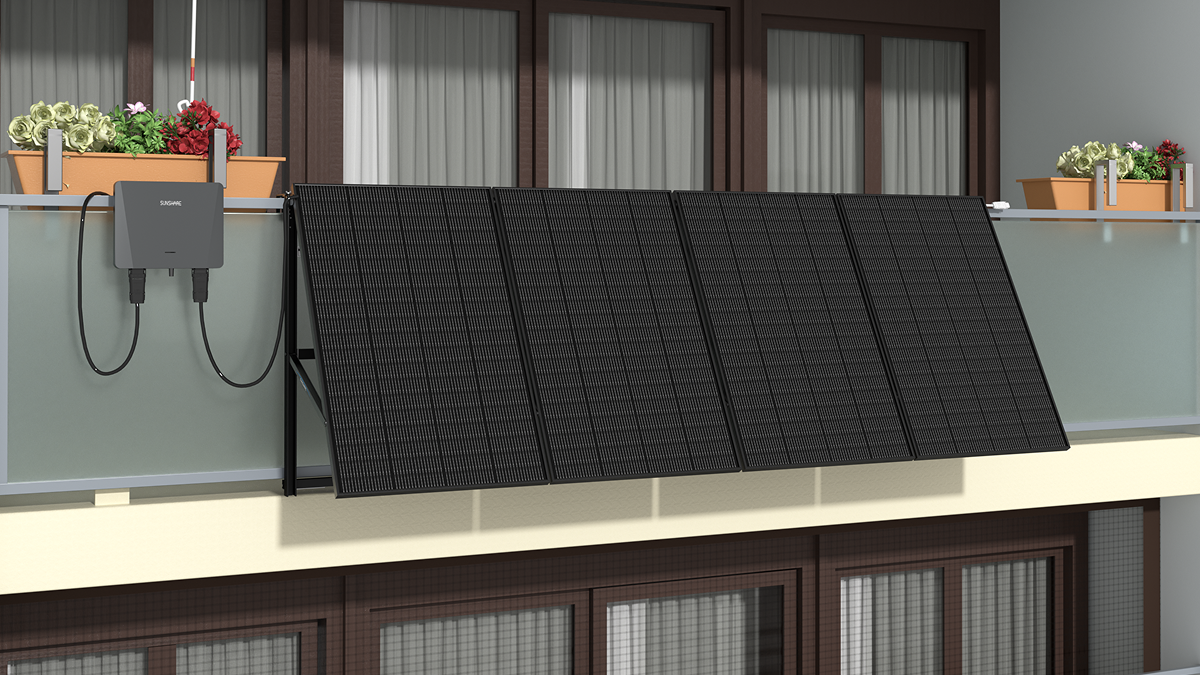

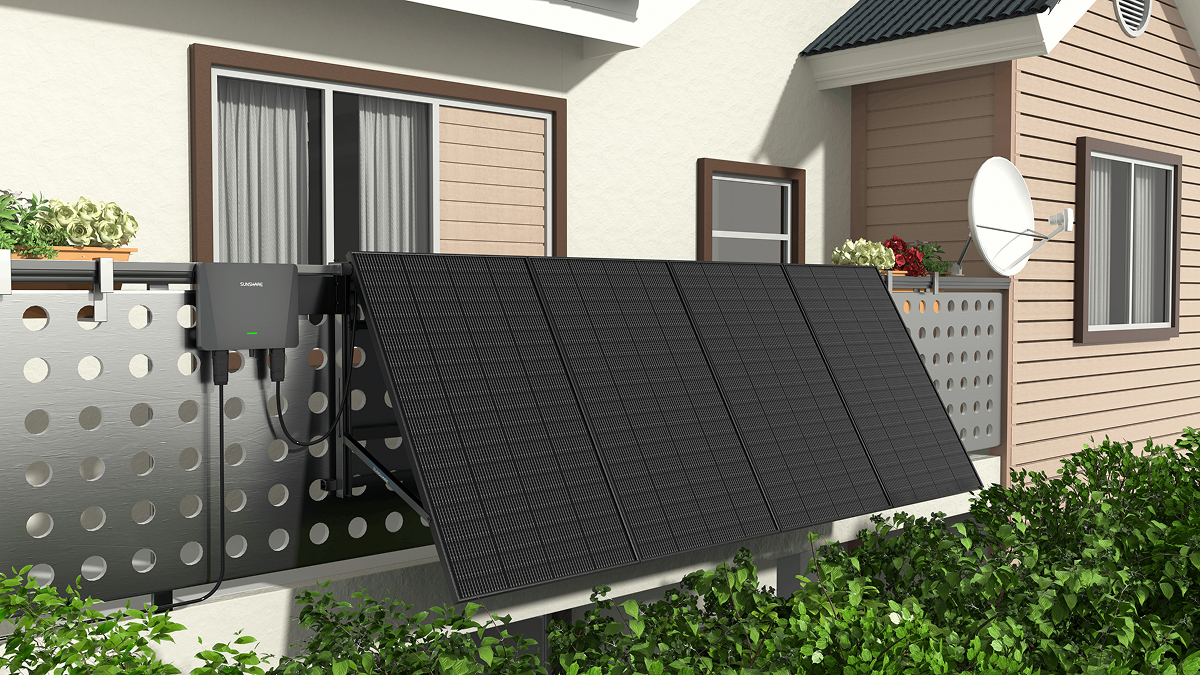

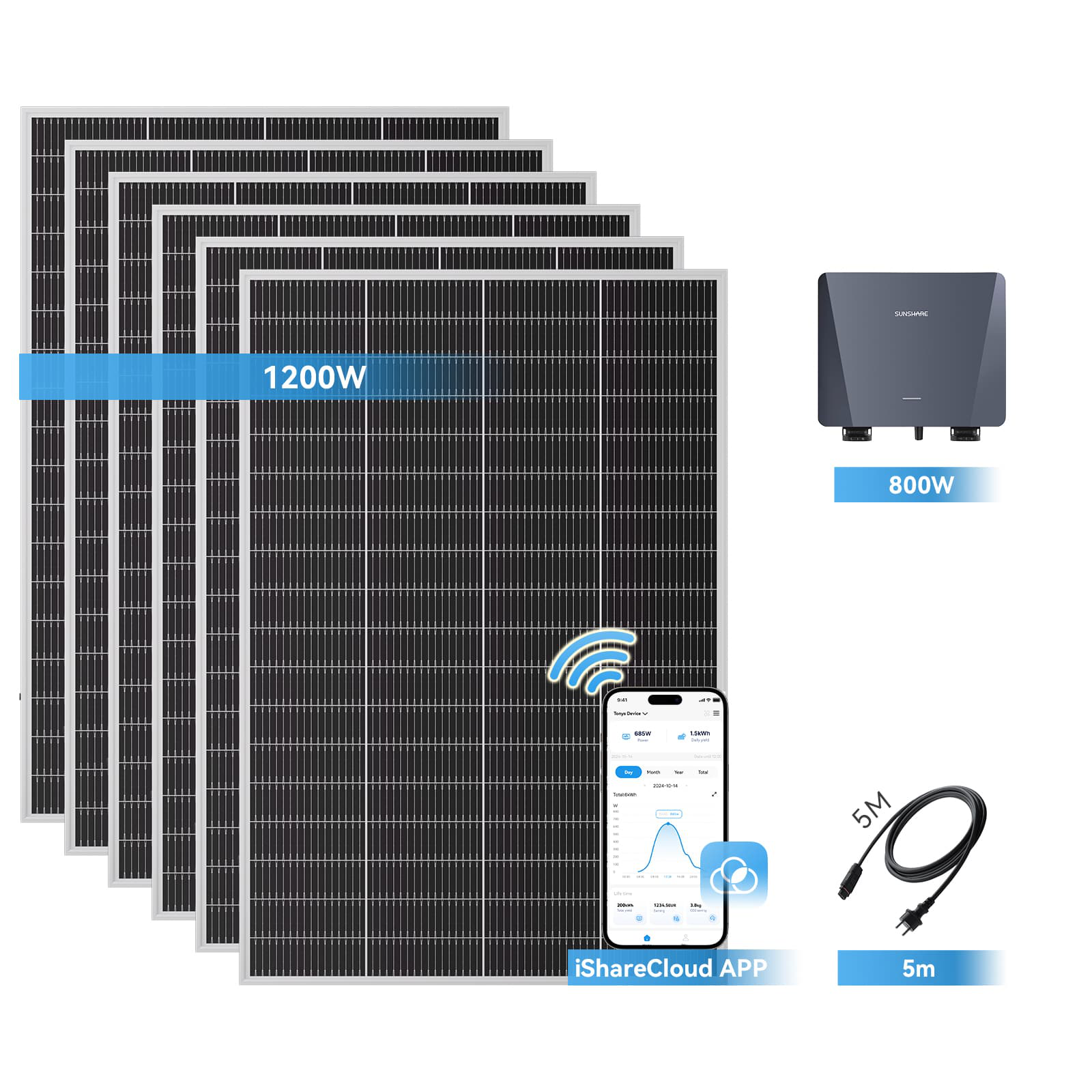

Solarpanel und Wechselrichter

Solarpanel: Größe, Leistung und Typ entscheiden

Am beliebtesten sind Monokristallin-Paneele (ca. 20–22 % Wirkungsgrad) – sie wandeln mehr Sonnenlicht in Strom um als polykristalline Modelle (18–20 %). Ein typisches 300-Watt-Panel (Größe: ca. 1,6 m²) aus Monokristall kostet heute zwischen 50–70 Euro pro Watt (Gesamtpreis: 150–210 Euro), hält 25–30 Jahre und verliert pro Jahr nur 0,3–0,5 % an Leistung. Wichtig: Wähle keine zu großen Paneele – dein Balkon sollte pro Panel mindestens 1,5 m² freie Fläche haben (zum Beispiel: 2 Panels à 300 Watt brauchen 3,2 m²). Achte auch auf die Schattenproblematik: Selbst ein 10 %-iger Schatten (z. B. durch ein Regal) kann den Ertrag eines Panels um 20–30 % senken – nutze Apps wie „PVGIS“ oder „Helioscope“, um die Sonneneinstrahlung deines Standorts zu checken (Durchschnitt in Deutschland: 1.000–1.200 Sonnenstunden/Jahr).

Wechselrichter: Der „Übersetzer“ zwischen Panel und Speicher

Nicht irgendein Wechselrichter passt zu jedem Panel-Set – die Maximalleistung deiner Paneele muss mit der Eingangsleistung des Wechselrichters harmonieren. Regeln:

-

Wähle einen Hybrid-Wechselrichter (kombiniert Netzanschluss und Akkuladung), nicht einen reinen Netzwechselrichter.

-

Die Gesamtleistung deiner Solarpaneele sollte 80–90 % der Maximal-Eingangsleistung des Wechselrichters betragen (z. B. 2 x 300 W = 600 W Panel-Leistung → Wechselrichter mit 600–700 W Eingang).

-

Achte auf die MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking): Sie passt die Spannung automatisch an, damit die Paneele immer auf ihrem optimalen Leistungspunkt arbeiten – ohne MPPT verlierst du 5–10 % Ertrag.

Typische Hybrid-Wechselrichter für kleine Systeme (bis 1.000 W) kosten 100–150 Euro, haben eine Effizienz von 95–98 % (je höher, desto besser) und halten 10–15 Jahre. Einige Modelle (z. B. von Victron oder SMA) haben sogar eine Eingangsspannung von bis zu 600 V – nützlich, wenn du später mehr Panels hinzufügst.

Tipp: Kombination aus Panel und Wechselrichter – so geht’s richtig

Stell dir vor, du willst 1.000 Watt Peak-Leistung (ca. 4–5 kWh/Tag im Sommer):

-

Wähle 3–4 Monokristallin-Paneele à 300–350 W (Gesamt: 1.050–1.400 W).

-

Nimm einen Hybrid-Wechselrichter mit 1.000–1.200 W Eingangsleistung (z. B. Victron MultiPlus-II 12/3000).

-

Die Kabel zwischen Panel und Wechselrichter sollten maximal 5 m lang sein – längere Kabel verursachen 3–5 % Leitungsdrosselung (daher lieber dickere Kabel nehmen, z. B. 4 mm²).

|

Parameter |

Monokristallin-Panel (300 W) |

Polykristallin-Panel (300 W) |

Hybrid-Wechselrichter (1.000 W) |

|---|---|---|---|

|

Wirkungsgrad |

20–22 % |

18–20 % |

95–98 % |

|

Größe |

1,6 m² |

1,8 m² |

30 x 20 cm |

|

Preis (ca.) |

180–210 Euro |

150–180 Euro |

120–150 Euro |

|

Lebensdauer |

25–30 Jahre |

20–25 Jahre |

10–15 Jahre |

Zusammengefasst: Investiere lieber etwas mehr in einen guten Wechselrichter (97 % Effizienz statt 95 %), denn der spart dir langfristig mehr Strom als ein billiges Panel mit 2 % mehr Wirkungsgrad.

Der richtige Stromspeicher

Zuerst: Am beliebtesten für kleine Systeme (bis 1.000 W) sind Lithium-Ionen-Batterien – vor allem Phosphat-Lithium (LiFePO4), weil sie sicherer und langlebiger sind als ältere Lithium-Cobalt-Typen. LiFePO4-Batterien haben eine Zyklenfestigkeit von 3.000–5.000 Lade-/Entladezyklen (bei 80 % Entladetiefe), was bei täglichem Gebrauch einer Lebensdauer von 8–12 Jahren entspricht. Im Vergleich dazu halten herkömmliche Lithium-Cobalt-Batterien nur 1.000–2.000 Zyklen (5–7 Jahre). LiFePO4 kostet ca. 15–20 Euro pro Wh (z. B. 800 Wh = 120–160 Euro), während Cobalt-Batterien 20–25 Euro/Wh erreichen – ein Unterschied, der sich über die Jahre auszahlt.

Kapazität: Mess mit einem Stromzähler: Im deutschen Haushalt (ohne Elektroheizung) liegt der Durchschnitt bei 2–3 kWh/Tag. Ein 800 Wh-Speicher reicht dann, um ca. 1–2 Stunden High-Load-Geräte (z. B. Wasserkocher, 2.000 W) zu betreiben – genug für Abendessenlicht, Laptop oder TV. Möchtest du vollständig unabhängig vom Netz sein, brauchst du 3–5 kWh (bei 5 kWh täglichem Verbrauch). Ein 800-Wh-Speicher reicht für die meisten Ein-Personen-Haushalte oder Paare; für Familien (4–5 Personen) lieber 3–4 kWh.

Effizienz: Gute LiFePO4-Speicher erreichen 85–90 % Gesamtwirkungsgrad (z. B. 1.000 Wh eingespeichert → 850–900 Wh nutzbar). Billigere Modelle mit 70–80 % Wirkungsgrad verschwenden 20–30 % – ein Verlust von 200–300 Wh pro Tag, was bei 30 Cent/kWh 6–9 Cent/Tag (21–32 Euro/Jahr) kostet. Zusätzlich gibt es Selbstentladung: LiFePO4 verliert monatlich 2–3 % (bei 800 Wh = 16–24 Wh/Monat), ältere Technologien bis zu 8 % (64 Wh/Monat) – irrelevant für kurze Zeiträume, aber relevant, wenn du mehrere Wochen nicht nutzt.

Ladegeschwindigkeit: Ein 800-Wh-Speicher mit 1C-Ladung (1 x Kapazität pro Stunde) lädt in 1 Stunde voll; mit 0,5C (0,5 x Kapazität/Stunde) braucht er 2 Stunden. Die meisten Hybrid-Wechselrichter liefern 0,5–1C, also reicht eine 500–800 W-Ladung (bei 800 Wh) für 1–2 Stunden.

Kosten vs. Amortisation. Ein 800-Wh-Speicher kostet 120–160 Euro (LiFePO4). Wenn du durch Eigenstrom 100 Euro/Monat sparst (bei 30 Cent/kWh und 33 kWh/Monat Eigenverbrauch), amortisiert er sich in 8–10 Monaten – extrem schnell. Billigere Modelle mit 200 Euro und 70 % Wirkungsgrad? Dann sparst du nur 70 Euro/Monat (63 kWh/Monat), Amortisation in 28 Monaten – fast doppelt so lang.

Worauf du bei der Speicherwahl achten solltest (Zusammenfassung)

-

Batterietyp: LiFePO4 (3.000–5.000 Zyklen, 8–12 Jahre Lebensdauer) statt Cobalt-Lithium (1.000–2.000 Zyklen, 5–7 Jahre).

-

Kapazität: 800 Wh für 1–2 Personen (2–3 kWh/Tag Verbrauch), 3–4 kWh für Familien (4–5 kWh/Tag).

-

Effizienz: Mindestens 85 % Wirkungsgrad (spart 20–30 % Verluste gegenüber billigen Modellen).

-

Ladegeschwindigkeit: 0,5–1C (1–2 Stunden Vollladung mit 500–800 W-Ladung).

-

Kosten: 120–160 Euro für 800 Wh LiFePO4 (Amortisation in 8–10 Monaten bei 100 Euro/Monat Stromersparnis).

-

Registration: Nur Meldung beim Netzbetreiber nötig (unter 800 W, Kosten: 0–20 Euro).

Letzter Punkt: In Deutschland gilt: Systeme unter 800 W Peak-Leistung (z. B. 2 x 300 W-Panel + 800 Wh-Speicher) müssen nur lokal beim Netzbetreiber gemeldet werden – kein aufwändiges Genehmigungsverfahren. Das spart Zeit und Geld: Die Meldung kostet meist 0–20 Euro (je nach Region), und du erhältst eine Bestätigung, dass dein System legal betrieben werden darf.

Zusammengefasst: Wähle LiFePO4 für Langlebigkeit, 800–3.000 Wh nach deinem Verbrauch, und achte auf mindestens 85 % Wirkungsgrad.

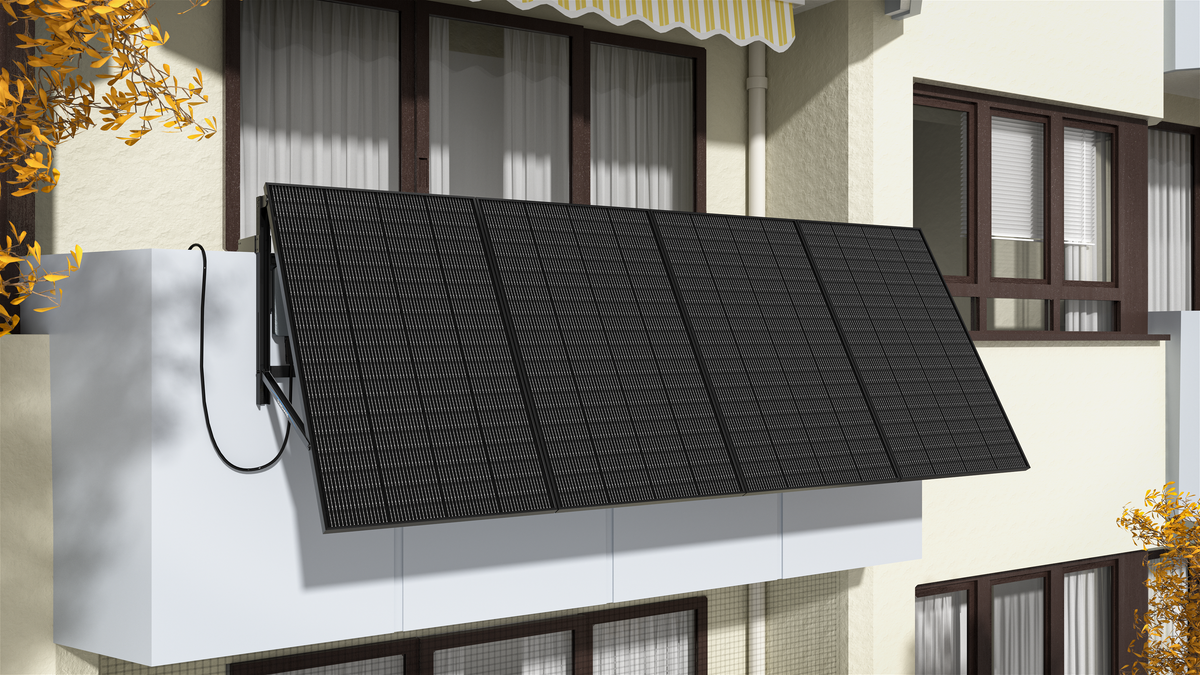

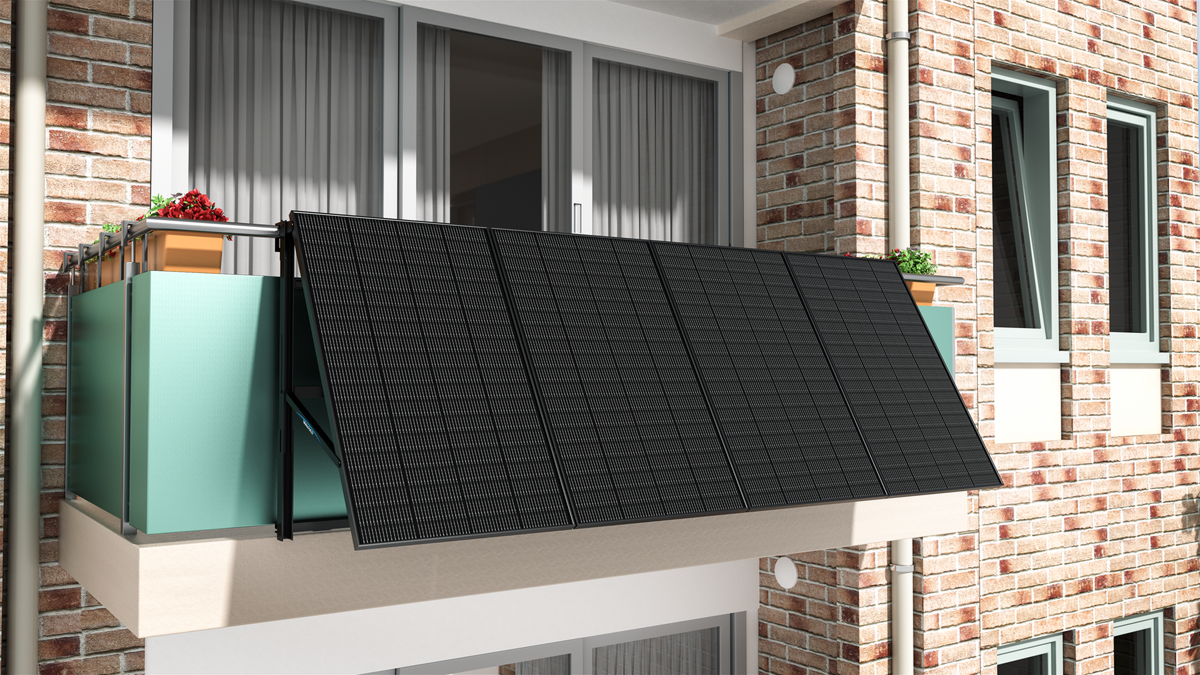

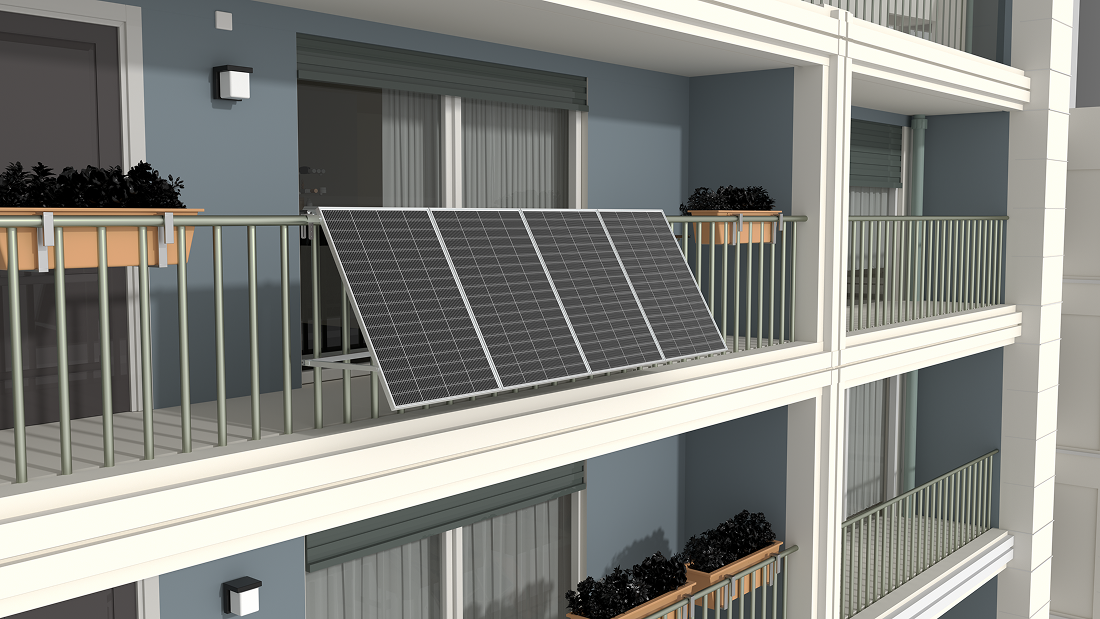

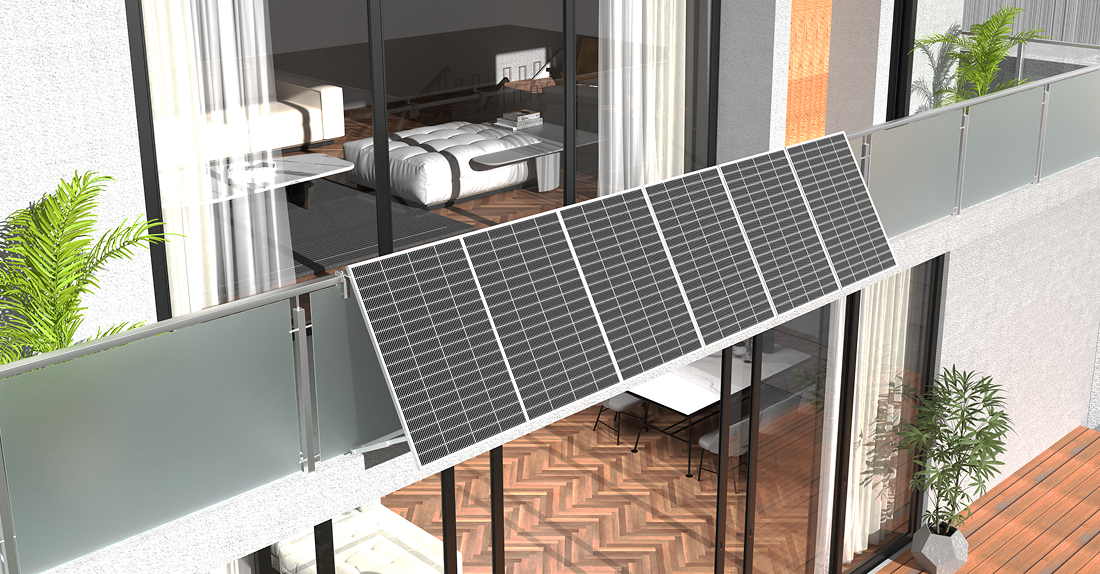

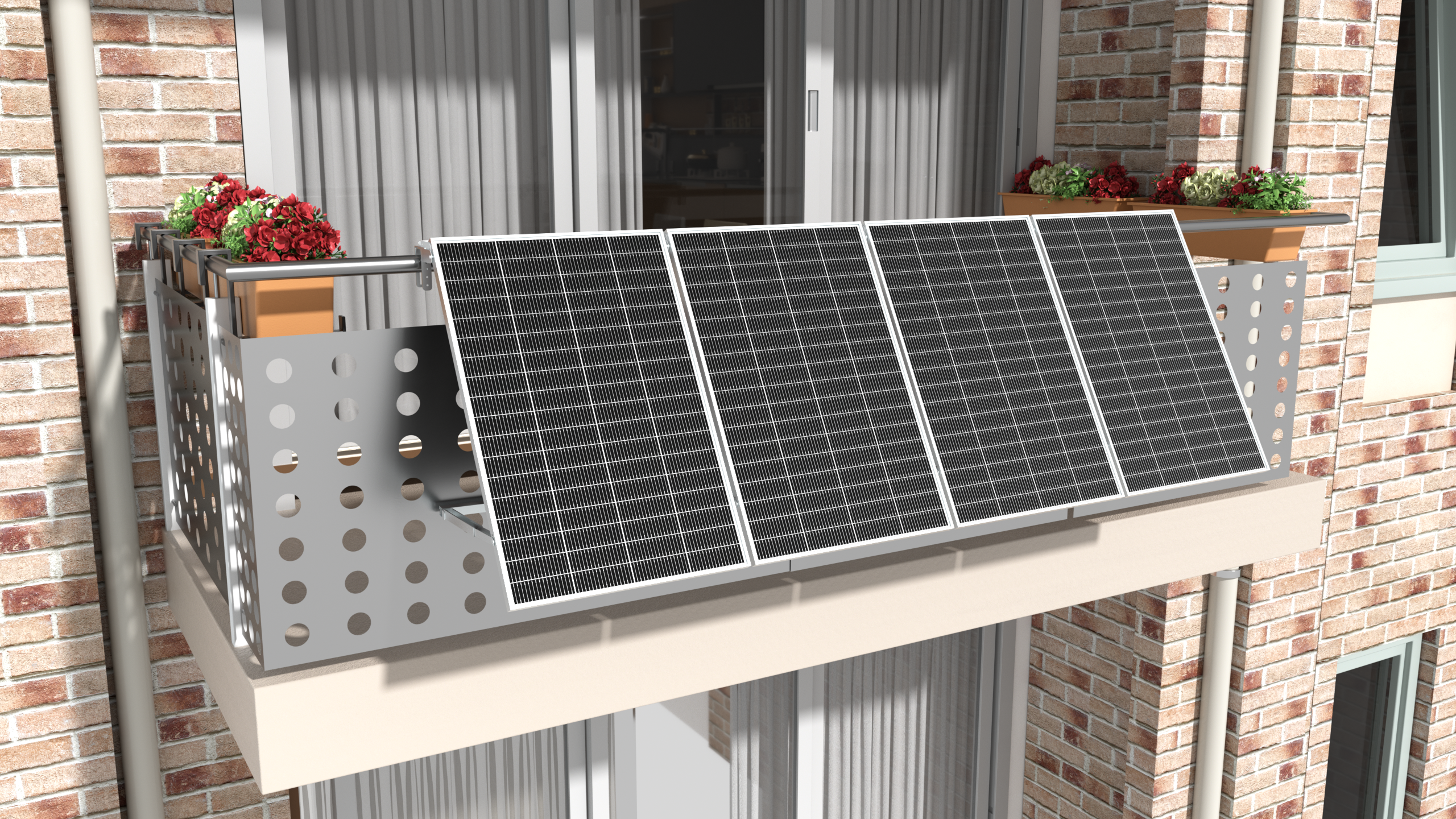

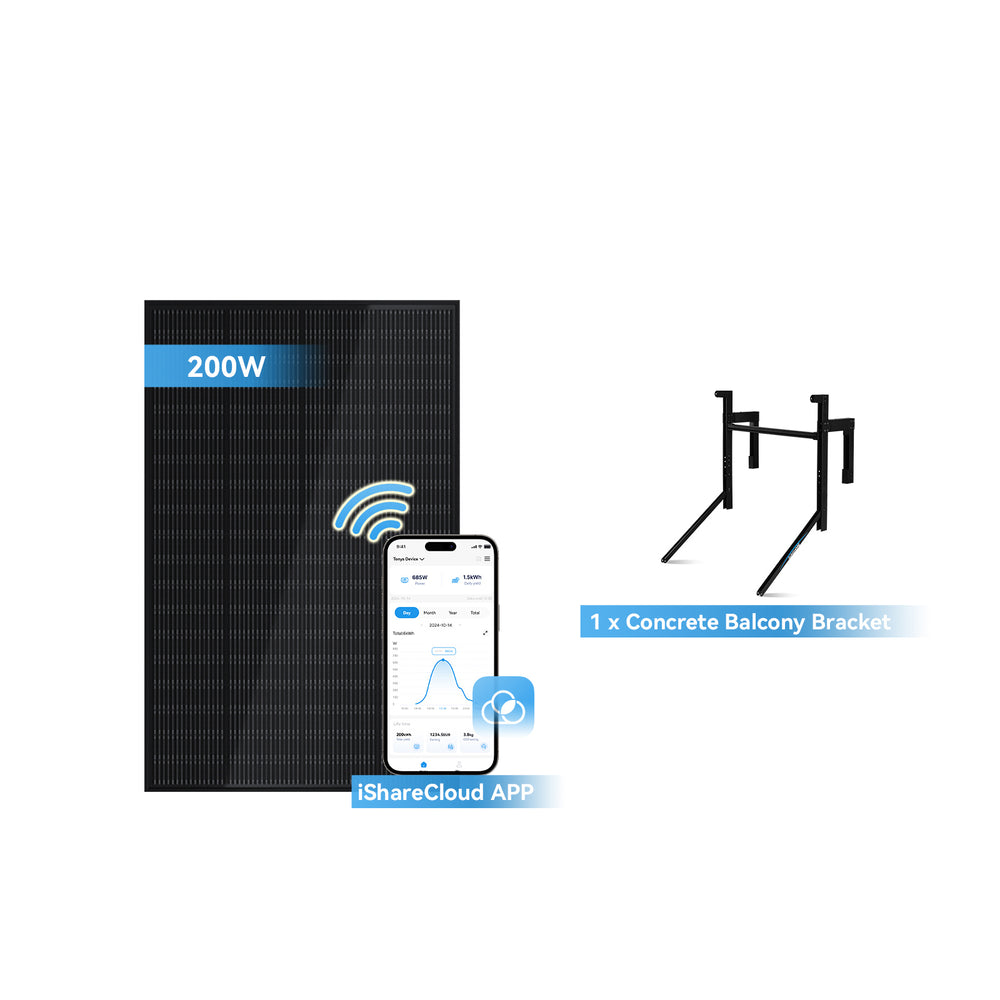

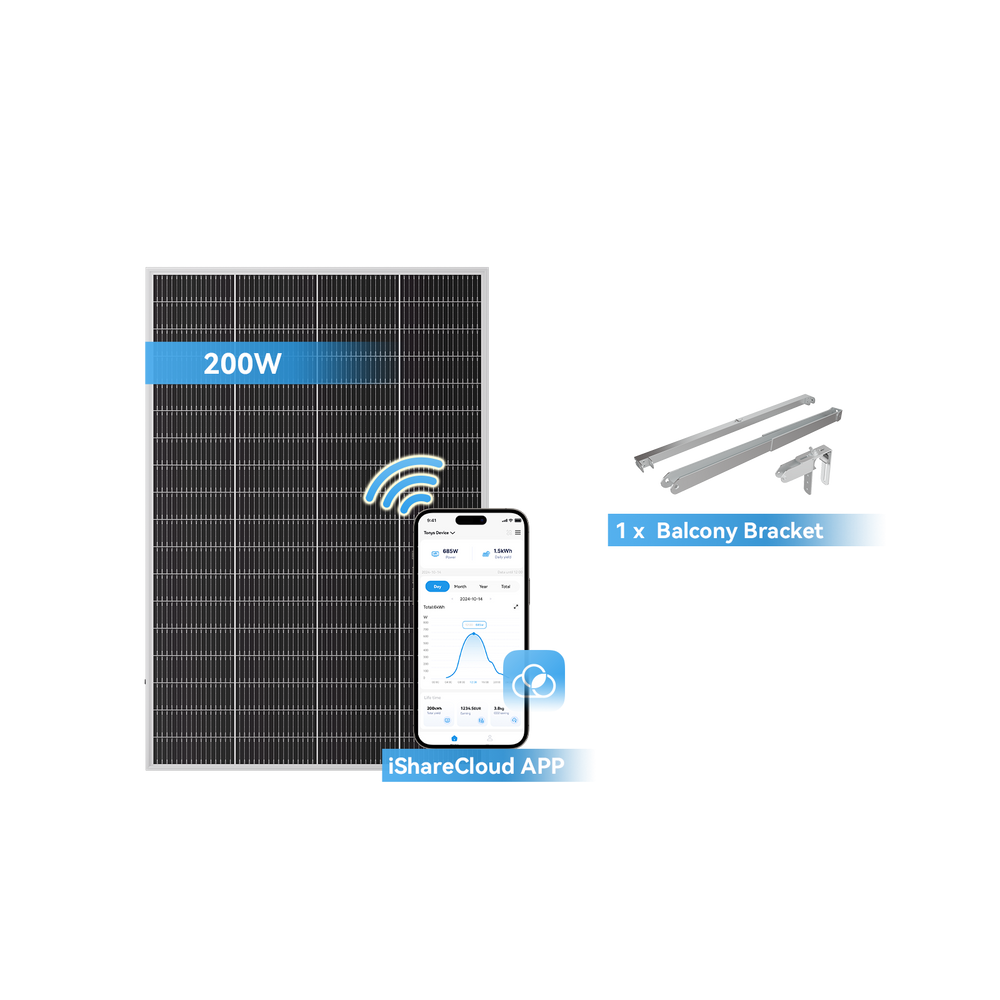

Montage und sichere Befestigung

Dein Balkon muss zwei Dinge erfüllen: Die meisten Mietshäuser haben 15–25 kg/m² Tragfähigkeit (aus der Baubestimmung oder Hausordnung – falls unklar, frag den Vermieter!). Ein typisches Balkonkraftwerk (2 x 300 W-Panel + 800 Wh-Speicher + Akku) wiegt ca. 25–35 kg (inkl. Halterungen). Also: Bei 15 kg/m² brauchst du mindestens 2 m² freie Fläche (35 kg / 15 kg/m² ≈ 2,3 m²). Wichtig: Die Last verteilst du am besten gleichmäßig – keine einzelnen Punkte mit >10 kg Belastung, sonst knickt der Balkon.

Material für Halterungen: Aluminium ist leicht (ca. 1,5 kg/m) und kostengünstig (ca. 20–30 Euro/m), aber rostet nicht – ideal für Außen. Edelstahl (V2A) ist teurer (40–50 Euro/m), aber noch widerstandsfähiger gegen Salzwasser (wenn du an der Küste wohnst). Achte auf die Dicke: Mindestens 2 mm (dünneres Aluminium biegt unter Windbelastung). Billige Plastikhalterungen? Keine – sie brechen bei Temperaturen unter -10 °C (Elastizitätsverlust) oder nach 2–3 Jahren (UV-Abbau).

Montageschritte: So geht’s stabil

-

Panel-Ausrichtung: Die optimale Neigung für Deutschland ist 30–35 Grad (bei Südausrichtung). So fängst du im Sommer mehr Morgen- und Abendsonne, im Winter mehr Mittagssonne. Ein Winkel von 20 Grad reduziert den Jahresertrag um 10–15 %, 45 Grad um 5–8 % – also lieber 30–35 Grad.

-

Befestigung an der Balkonbrüstung: Nutze Edelstahl-Schrauben (M8, Länge 40 mm) mit Unterlegscheiben (Durchmesser 12 mm). Die Schrauben müssen mindestens 20 mm in die Brüstung eintauchen (sonst reißt der Holz oder Beton aus). Drehmoment: 8–10 Nm (zu locker: Wackeln; zu fest: Brüstung knackt).

-

Kabel verlegen: Solarleitungen (DC) und Netzkabel (AC) trennst du am besten 10–15 cm – so vermeidest du elektromagnetische Störungen. Kabel fixierst du mit Kabelbindern aus Nylon (Breite 10 mm, Tragkraft 50 kg) alle 50 cm – locker, aber straff. Keine Kabel über scharfen Kanten ziehen (Abrieb nach 6–12 Monaten).

Wind- und Wetterfestigkeit: So überstehst du Stürme

Dein System muss Windgeschwindigkeiten bis 120 km/h standhalten (DIN EN 1991-1-4). Dafür sorgen:

-

Diagonalstreben zwischen Panel und Balkon (Länge: ca. 30 cm, Stärke: 2 mm Aluminium) – reduzieren Wackelbewegungen um 40–50 %.

-

Scharniere an den Panel-Haltern – falls der Wind das System anhebt, geben sie nach (statt brechen) und schützen Panel und Brüstung.

-

Dichtmasse an Schraublöchern (z. B. Silikon-Dichtstoff, Widerstandsfähigkeit gegen UV und -40 °C bis +120 °C) – verhindert Wasseransammlungen (Rost nach 1–2 Jahren).

Kosten vs. Sicherheit: Was lohnt sich?

Ein Basis-Set (Aluminium-Halterungen, Schrauben, Kabelbinder) kostet 50–80 Euro. Ein Premium-Set (Edelstahl, Diagonalstreben, Dichtmasse) kostet 120–150 Euro – aber hält 15–20 Jahre (Basis-Set: 8–10 Jahre). Ein Wackel-System riskiert nicht nur Schäden, sondern verliert auch 5–10 % Ertrag (durch suboptimale Ausrichtung).

In Deutschland gilt: Systeme unter 800 W Peak-Leistung (z. B. 2 x 300 W-Panel + 800 Wh-Speicher) müssen nur lokal beim Netzbetreiber gemeldet werden – kein aufwändiges Genehmigungsverfahren. Die Meldung kostet meist 0–20 Euro (je nach Region), und du erhältst eine Bestätigung, dass dein System legal und sicher betrieben werden darf.

Zusammengefasst: Prüfe die Balkon-Tragfähigkeit (15–25 kg/m²), wähle 2 mm Aluminium-Halterungen (nicht Plastik!), montiere mit 8–10 Nm Drehmoment und füge bei Windgefahr Diagonalstreben hinzu.

Anmeldung beim Netzbetreiber

Laut § 11 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2023 ist sie gesetzlich Pflicht, um Netzstabilität zu gewährleisten und dich vor Strafen oder Abschaltungen zu schützen. Die gute Nachricht: Für Systeme unter 800 W Peak-Leistung (z. B. 2 x 300 W-Solarpaneele plus 800 Wh-Speicher) geht der Prozess schnell und kostengünstig – im Vergleich zu größeren Anlagen, die Genehmigungen und Elektrofachleute brauchen.

Warum die Anmeldung überhaupt nötig ist

Ohne Anmeldung riskierst du nicht nur Geldstrafen bis zu 500 Euro (§ 19 EEG 2023), sondern auch, dass dein System plötzlich abgeschaltet wird, bis du die Papiere nachholst.

So läuft die Anmeldung konkret ab

Starte mit der Vorbereitung: Sammle alle Unterlagen, die der Netzbetreiber braucht, um dein System zu prüfen. Dazu gehören:

-

Technische Datenblätter deiner Solarpaneele, des Wechselrichters und des Speichers (meist auf den Produktseiten oder im Lieferkarton).

-

Montageprotokoll (wenn du einen Elektriker beauftragt hast) oder ein Fotobeweis deiner Montage (z. B. Bilder der Halterungen an der Balkonbrüstung, falls du selbst montierst – aber Achtung: Ohne Elektroqualifikation haftest du bei Schäden!).

-

Nachweis der Balkon-Tragfähigkeit (falls du mietest: Eine Bestätigung vom Vermieter, dass der Balkon deine Anlage trägt – typischerweise 15–25 kg/m², je nach Hausbaujahr).

|

Aspekt |

Systeme < 800 W |

Systeme ≥ 800 W |

|---|---|---|

|

Rechtliche Grundlage |

§ 11 EEG 2023 (Pflicht) |

§ 11 EEG 2023 + Genehmigungspflicht |

|

Vorbereitungszeit |

1–2 Stunden (Dokumentensammlung) |

2–3 Stunden (zusätzlich Elektrofachkraft) |

|

Anmeldeprozess |

Online/Mail (3–5 Werktage) |

Genehmigung (4–8 Wochen) |

|

Kosten |

0–20 Euro (meist kostenlos) |

50–150 Euro + Prüfkosten |

|

Risiko bei Nicht-Anmeldung |

500 Euro Strafe, Netzabschaltung, Verlust von 87 Euro/Jahr (Einspeisevergütung) |

Höhere Strafen, längerer Stillstand, 150+ Euro/Jahr Verlust |

|

Einspeisevergütung |

Ja (12 Cent/kWh aktuell) |

Ja (12 Cent/kWh aktuell) |

Die Prüfung durch den Netzbetreiber dauert 3–5 Werktage . Wenn alles passt (z. B. deine Anlage erfüllt VDE 4105, den Sicherheitsstandard für Kleinanlagen), erhältst du eine Freigabebescheinigung per E-Mail oder Post.

Kosten: So viel bezahlst du

Für Systeme unter 800 W fallen keine hohen Kosten an.Manche Netzbetreiber berechnen bei Postversand 5–10 Euro (z. B. EnBW) – ein kleiner Preis für rechtliche Sicherheit. Nur wenn du Fehler im Antrag machst (z. B. fehlende technische Daten), kommen 10–20 Euro Extra für die Nachprüfung hinzu.

Im Vergleich: Systeme ab 800 W müssen eine Genehmigung einholen – das kostet 50–150 Euro (inkl. Prüfung durch einen Elektrofachmann) und dauert 4–8 Wochen. Ein klarer Vorteil, wenn dein System unter 800 W bleibt.

Was passiert, wenn du nicht anmeldest

Außerdem verlierst du das Recht auf Einspeisevergütung: Aktuell bekommst du für überschüssigen Strom ca. 12 Cent/kWh (Stand 2025, regional unterschiedlich). Bei einem durchschnittlichen Überschuss von 2 kWh/Tag (bei 300 W-Panel und 800 Wh-Speicher) verlierst du so 87 Euro/Jahr – ohne Anmeldung geht dieses Geld flöten.