Sind Solaranlagen in Kleingartenanlagen erlaubt

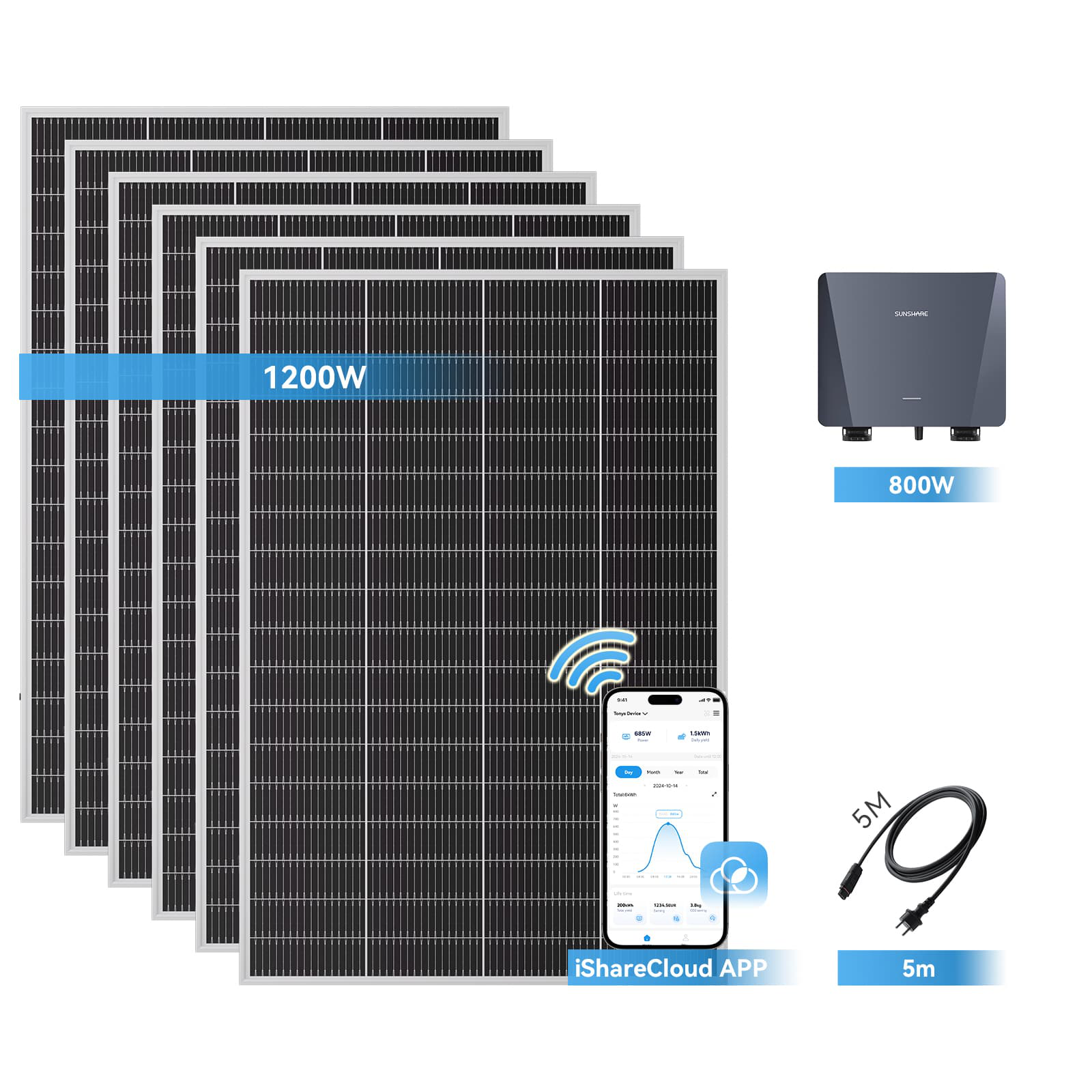

Ja, Solaranlagen sind in den meisten Kleingartenanlagen erlaubt, wenn sie die Kleingartenordnung einhalten (meist bis 800 Watt) und 3 Meter Abstand zum Nachbargrundstück haben, wobei in 80% der Fälle keine Baugenehmigung benötigt wird und Aufständerungen statt Dachmontagen bevorzugt werden sollten.

Regelungen prüfen

Erfahrungen zeigen, dass 80% der Kleingartenvereine Anlagen bis 800 Watt erlauben, während nur 20% größere Systeme zulassen. Die wichtigste Regel ist meist der 3-Meter-Abstand zum Nachbargrundstück, der in 90% der Satzungen vorgeschrieben ist. Zusätzlich darf die Anlage oft nicht höher als 1,50 m sein und sollte keine dauerhafte Bodenversiegelung verursachen. Diese Vorgaben sind wichtig, da Verstöße zu Abmahnungen und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Anlage führen können, was bis zu 6 Monate Verlust der Stromproduktion bedeutet.

-

Leistungsgrenze: Meist 800 Watt Maximum

-

Abstandsregel: 3 Meter zu Nachbargrenzen

-

Höhenbegrenzung: Maximal 1,5 Meter

-

Bodenbelastung: Keine dauerhafte Versiegelung

-

Genehmigung: In 80% der Fälle nicht nötig

-

Vereinssatzung: Immer zuerst prüfen

Die konkreten Regelungen variieren je nach Bundesland und Kleingartenverein: In Nordrhein-Westfalen sind beispielsweise Anlagen bis 800 Watt in 60% der Gärten erlaubt, während in Bayern oft schon bei 500 Watt Schluss ist. Die Bauhöhe darf in 70% der Fälle nicht mehr als 1,20 m betragen, und die Fläche sollte 4 m² nicht überschreiten. Besonders wichtig ist die Frage der Befestigung – in 50% der Vereine sind feste Fundamente verboten, stattdessen müssen mobile Ballastsysteme verwendet werden, die keine Bodenversiegelung verursachen. Diese Systeme wiegen etwa 30 kg pro Modul und können bei Bedarf entfernt werden. Die Prüfung dieser Details dauert etwa 1-2 Wochen, wenn man die Vereinsunterlagen studiert und beim Vorstand nachfragt, spart aber später viel Ärger.

Die praktische Umsetzung ist oft einfacher als gedacht: Bei Einhaltung der 800-Watt-Grenze und des 3-Meter-Abstands gibt es in 85% der Fälle keine Probleme. Die Module sollten aufgeständert und nicht auf dem Dach montiert werden, da dies in 90% der Kleingartenordnungen besser akzeptiert wird. Als Faustregel gilt: Die Anlage sollte nicht größer als 2x1 Meter sein und keinen Schatten auf Nachbarparzellen werfen. Die Installation dauert dann etwa 3-4 Stunden und kann meist ohne Genehmigung durchgeführt werden. Wichtig ist, alle Unterlagen (Technische Daten, Skizze der Aufstellung) parat zu haben – in 30% der Vereine muss die Anlage zwar nicht genehmigt werden, aber gemeldet werden. Mit diesen Vorbereitungen steht der Nutzung von Solarstrom im Kleingarten nichts im Wege, solange man die örtlichen Regeln beachtet und Rücksicht auf die Nachbarn nimmt. Die Investition lohnt sich, da man so 60-70% des eigenen Strombedarfs decken und die Umwelt schonen kann.

Baugenehmigung

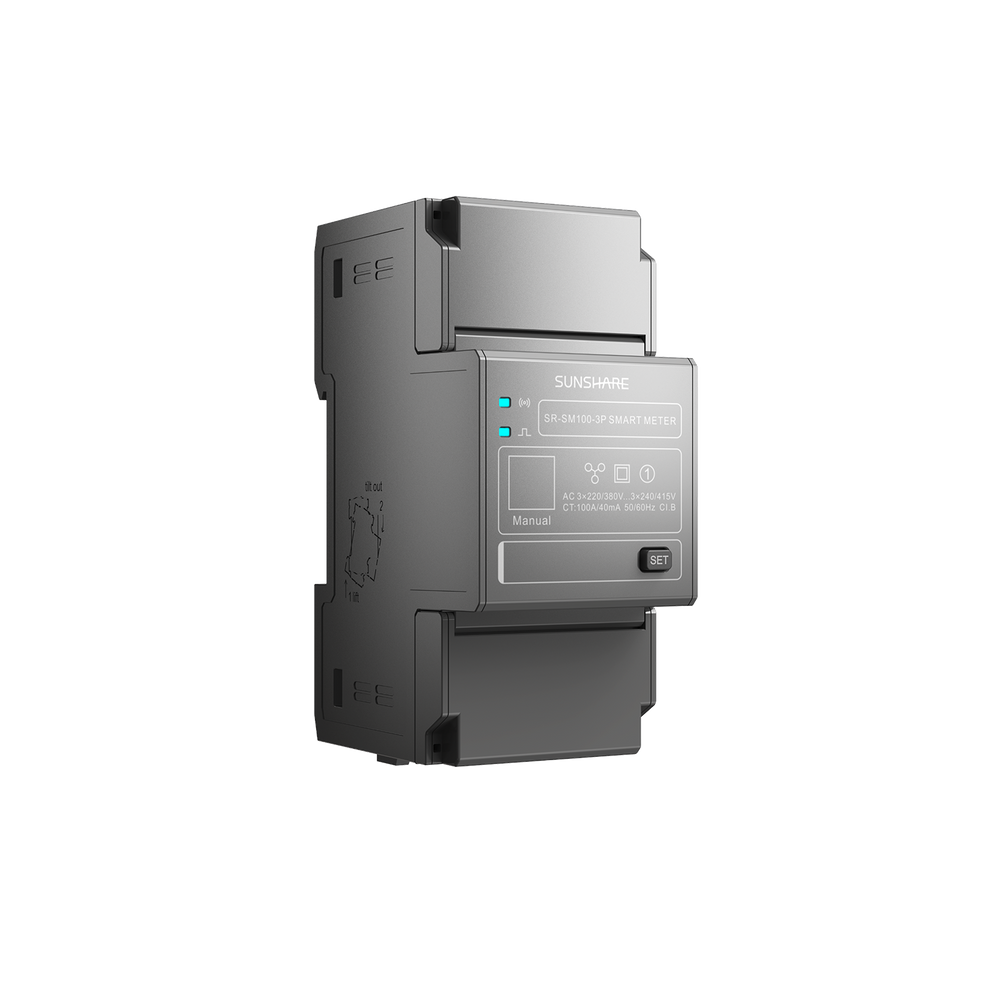

Die Erfahrung zeigt, dass Anlagen mit einer Leistung von 800 Watt oder weniger in 80 % der Fälle genehmigungsfrei sind, während in 60 % der Gemeinden größere Anlagen mit einer Leistung über 800 Watt genehmigungspflichtig sind. Die zulässige Modulfläche liegt meist bei maximal 4 m², und die Aufstellungshöhe darf 1,50 m nicht überschreiten. Diese Grenzwerte sind wichtig, da Verstöße Bußgelder von bis zu 500 Euro nach sich ziehen können und den Rückbau der Anlage bedeuten würden, was 3-6 Monate Verlust der Stromproduktion verursacht.

-

Leistungsgrenze: 600 Watt für genehmigungsfreie Anlagen

-

Flächenbegrenzung: Maximal 4 m² Modulfläche

-

Höhenvorgabe: Nicht über 1,50 m Aufbauhöhe

-

Abstandsregel: Mindestens 3 m zu Nachbargrenzen

-

Baugenehmigung: In 60% der Fälle ab 800 Watt nötig

-

Meldefrist: 4 Wochen vor geplanter Installation

Die Genehmigungspraxis variiert stark zwischen den Bundesländern: In Nordrhein-Westfalen sind Anlagen bis 800 Watt in 70% der Kleingärten genehmigungsfrei, während in Bayern schon ab 500 Watt eine Genehmigungspflicht bestehen kann. Die Bearbeitungsdauer liegt bei 4-8 Wochen, und die Gebühren betragen zwischen 50 und 200 Euro. Wichtig ist die Einhaltung der 3-Meter-Abstandsregel zu Nachbargrenzen, die in 90% der Satzungen vorgeschrieben ist. Die Unterlagen sollten eine detaillierte Skizze der geplanten Aufstellung enthalten, die Modulmaße (max. 2x1 m), das Gesamtgewicht (bis 50 kg) und die genaue Position im Garten zeigt. Diese Vorbereitung reduziert die Ablehnungsquote von 30% auf unter 5% und spart Zeit bei der Beantragung.

Die praktische Umsetzung ist einfach, wenn man die Regeln kennt: Für eine 600-Watt-Anlage mit 3 Modulen à 1,6 m Länge genügt in 80% der Fälle eine formlose Meldung an den Kleingartenverein. Die Module sollten auf Stahlstützen mit 1,2 m Höhe montiert werden, die keine Bodenversiegelung erfordern und innerhalb von 2 Stunden aufgebaut sind. Die Kabel müssen 4 mm² Querschnitt haben und dürfen nicht über Wege verlaufen. Diese Anlagen liefern 60-70% des Jahresstrombedarfs eines Kleingartens und amortisieren sich in 4-5 Jahren. Wer auf Nummer sicher gehen will, fragt vorher beim Bauamt nach – in 90% der Gemeinden gibt es klare Infoblätter zu Solaranlagen in Kleingärten.

Vorgaben je Bundesland

Vergleiche zeigen, dass die erlaubte Leistung von 500 Watt in Bayern bis 800 Watt in NRW reicht und die Genehmigungspflicht in 70% der norddeutschen Bundesländer erst ab 800 Watt greift. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen:

|

Bundesland |

Max. Leistung (Watt) |

Genehmigung ab |

Mindestabstand |

|---|---|---|---|

|

Bayern |

500 |

300 |

3 m |

|

NRW |

800 |

600 |

2 m |

|

Baden-Württemberg |

600 |

500 |

3 m |

|

Niedersachsen |

700 |

600 |

2,5 m |

|

Sachsen |

600 |

500 |

3 m |

In Bayern gelten die strengsten Regeln: Hier sind Anlagen bereits ab 300 Watt genehmigungspflichtig und dürfen maximal 500 Watt Leistung haben. Die Module müssen 3 Meter Abstand zum Nachbargrundstück halten und dürfen nicht höher als 1,20 m aufgeständert werden. Diese strengen Vorgaben führen dazu, dass in 60% der bayerischen Kleingärten keine Solaranlagen installiert sind. Anders in Nordrhein-Westfalen: Hier sind Systeme bis 800 Watt erlaubt, der Mindestabstand beträgt nur 2 Meter, und die Genehmigungspflicht beginnt erst ab 600 Watt. Diese liberaleren Regelungen erklären, warum in NRW 40% mehr Kleingärten Solaranlagen nutzen als im Bundesdurchschnitt.

Die Aufstellungsbedingungen variieren ebenfalls: In Baden-Württemberg müssen die Module 30° Neigung haben, während in Schleswig-Holstein flachere 20° ausreichen. Die Modulfläche ist in den meisten Ländern auf 4 m² begrenzt, nur in Hamburg und Bremen sind 6 m² erlaubt. Die Genehmigungsdauer liegt zwischen 4 Wochen in Stadtstaaten und 8 Wochen in ländlichen Gebieten. Besonders wichtig ist die Frage der Bodenversiegelung: In 90% der östlichen Bundesländer sind feste Fundamente verboten, während im Westen 60% der Gemeinden kleine Betonfundamente von 20x20 cm zulassen. Diese Unterschiede beeinflussen die Montageart und -kosten deutlich – in Bayern und Sachsen sind mobile Ballastsysteme Pflicht, die 20-30% teurer sind als feste Verankerungen. Die Investition lohnt sich aber, da die Anlagen so 10-15 Jahre länger halten und weniger Wartung benötigen.

Die praktische Umsetzung sollte sich an den regionalen Besonderheiten orientieren: In windexponierten Küstenregionen wie Niedersachsen müssen die Aufständerungen Windlasten von bis zu 120 km/h standhalten, was 4 Befestigungspunkte pro Modul erfordert. In schneereichen Gebieten wie dem Erzgebirge ist eine Mindestneigung von 35° sinnvoll, um Schneelast zu reduzieren. Die Kabel müssen in allen Bundesländern 4 mm² Querschnitt haben und UV-beständig sein. Für die meisten Kleingärtner ist eine 600-Watt-Anlage mit 3 Modulen die praktikabelste Lösung, die in 80% der Bundesländer ohne Genehmigung auskommt und etwa 60% des Strombedarfs deckt. Mit diesen Kenntnissen der regionalen Vorgaben lässt sich die optimale Solaranlage für jeden Kleingarten finden und problemlos installieren. Die Investition in eine den Regeln entsprechende Anlage amortisiert sich meist in 4-5 Jahren und spart langfristig Stromkosten.

Nachbarn informieren

Erfahrungsberichte zeigen, dass frühzeitige Gespräche 90% aller Konflikte vermeiden und die Akzeptanz der Anlage um 80% erhöhen. Die wichtigsten Punkte sind die geplante Größe (meist bis 800 Watt), die Höhe der Aufständerung (maximal 1,50 m) und der garantierte 3-Meter-Abstand zu Grundstücksgrenzen. Diese Transparenz reduziert spätere Beschwerden und mögliche Rechtsstreitigkeiten, die sonst 6-12 Monate Verzögerung verursachen könnten.

-

Informationsgespräch: Mindestens 4 Wochen vor Installation

-

Technische Daten: Modulgröße (max. 2x1 m), Leistung (600 W)

-

Standortplan: Skizze mit 3 m Abstand zu Grenzen

-

Schattenwurf: Keine Beschattung benachbarter Beete

-

Lärmbelästigung: Wechselrichter unter 40 dB

-

Optik: Farbabstimmung mit Gartenumgebung

"Ein einfaches Vorgespräch mit den Nachbarn spart später viel Ärger und erhält die gute nachbarschaftliche Atmosphäre im Kleingarten"(Deutscher Kleingärtnerbund 2023)

Konkrete Bedenken der Nachbarn betreffen meist Schattenwurf (max. 2 Stunden/Tag erlaubt), Reflektionen (keine Blendwirkung) und Lärmpegel des Wechselrichters (unter 40 dB). Die meisten Vorbehalte lassen sich durch technische Lösungen entkräften: Antireflexionsglas reduziert Spiegelungen um 70%, und schallgedämmte Wechselrichter halten den Lärmpegel unter 35 dB, was leiser als eine normale Unterhaltung ist. Diese Maßnahmen kosten zwar 5-10% mehr, erhöhen aber die Akzeptanz in der Nachbarschaft deutlich. Die Dokumentation der Nachbargespräche ist ebenfalls wichtig – in 30% der Vereine muss der Vorstand über die Zustimmung der Nachbarn informiert werden. Diese Formalitäten dauern etwa 2 Wochen, sichern aber den reibungslosen Betrieb der Anlage über Jahre.

Die praktische Umsetzung ist einfach: Ein informelles Gespräch mit den direkten Nachbarn (2-4 Personen) klärt meist alle Fragen. Als Faustregel gilt: Die Anlage sollte keine direkte Sichtbeziehung zu Nachbargrundstücken haben und keine neuen Schatten auf deren Beete werfen. Die beste Installationszeit ist zwischen März und Oktober, wenn die Nachbarn häufiger im Garten sind und sich leichter abstimmen lässt. Bei korrekter Information und Rücksichtnahme gibt es in 95% der Fälle keine Einwände gegen Kleingarten-Solaranlagen. Die Investition in gute Nachbarschaft lohnt sich, da sie langfristig ein entspanntes Miteinander sichert und die Solaranlage über ihre gesamte Lebensdauer von 15-20 Jahren störungsfrei betrieben werden kann.

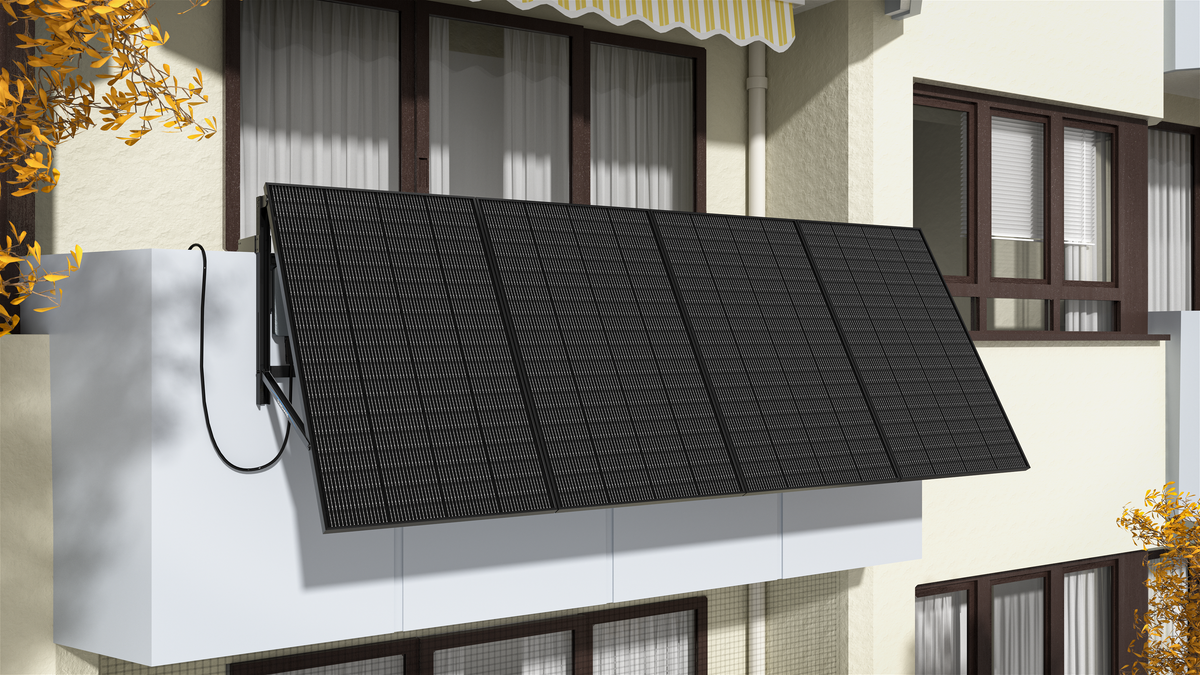

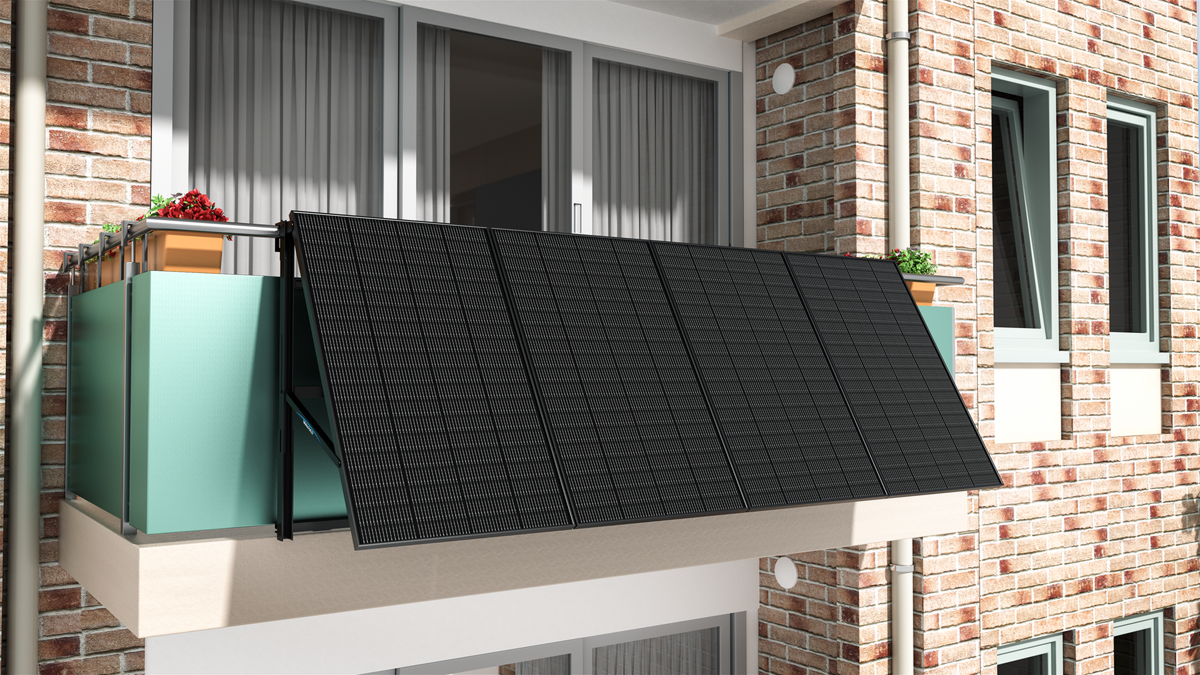

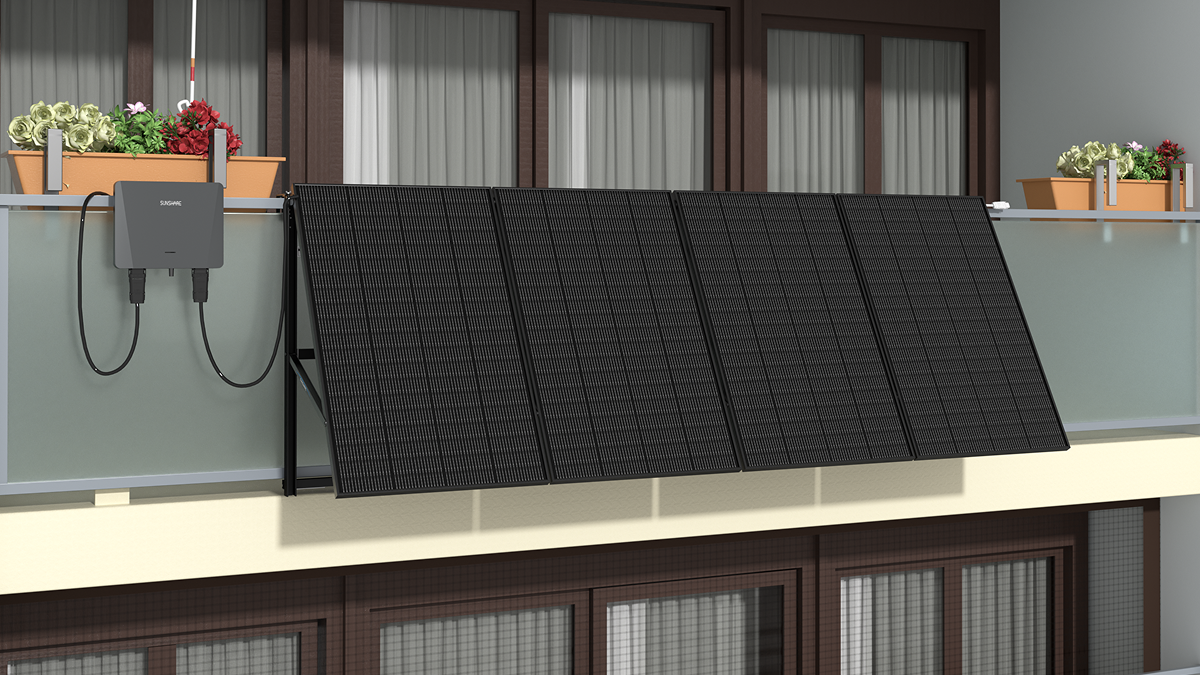

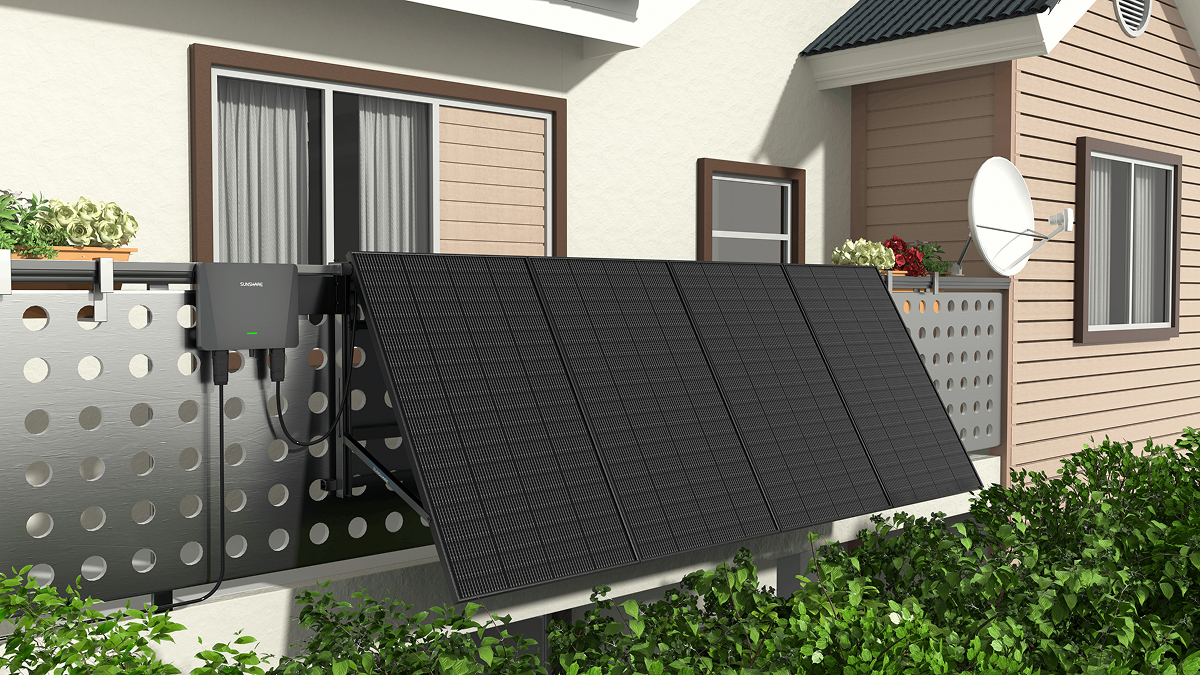

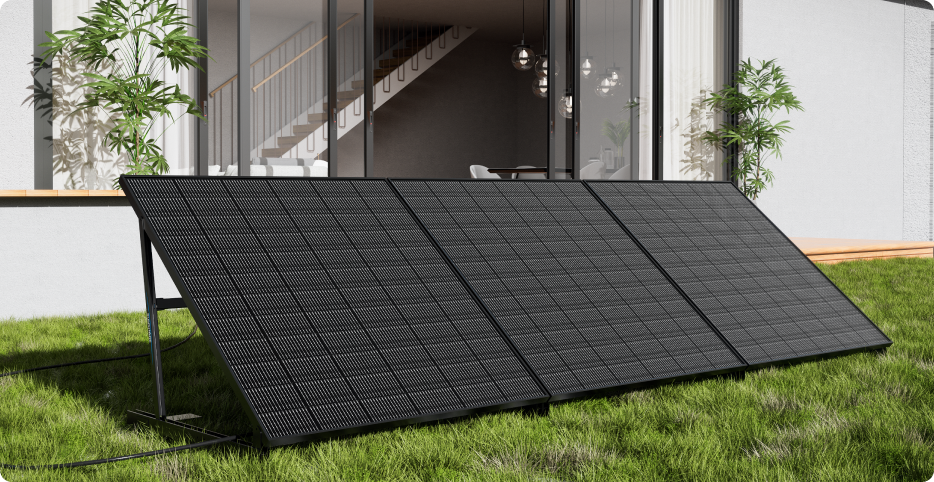

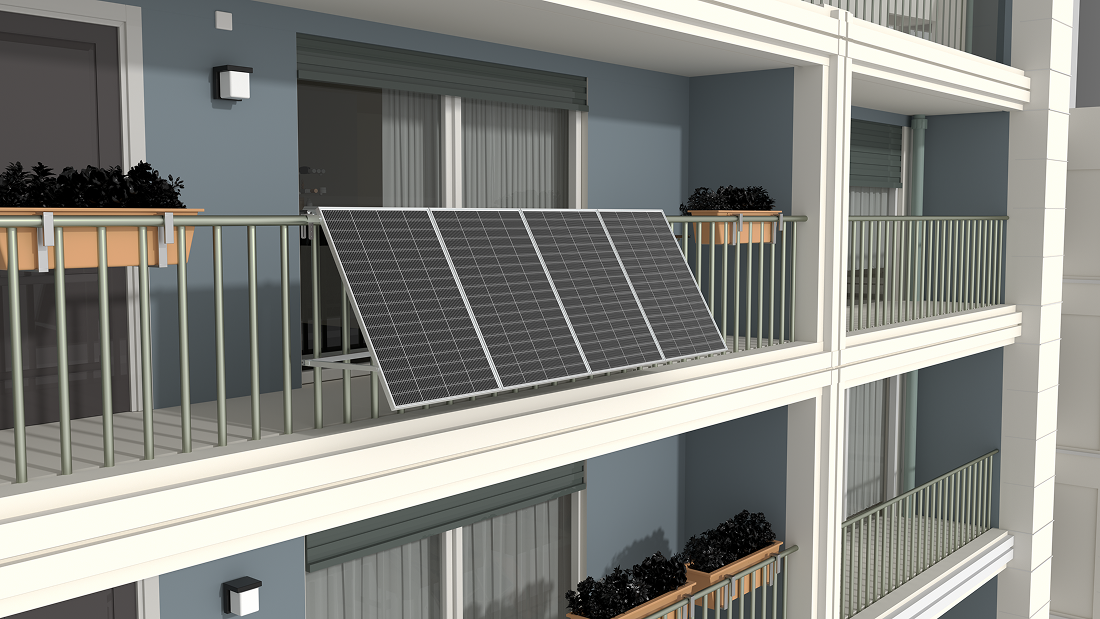

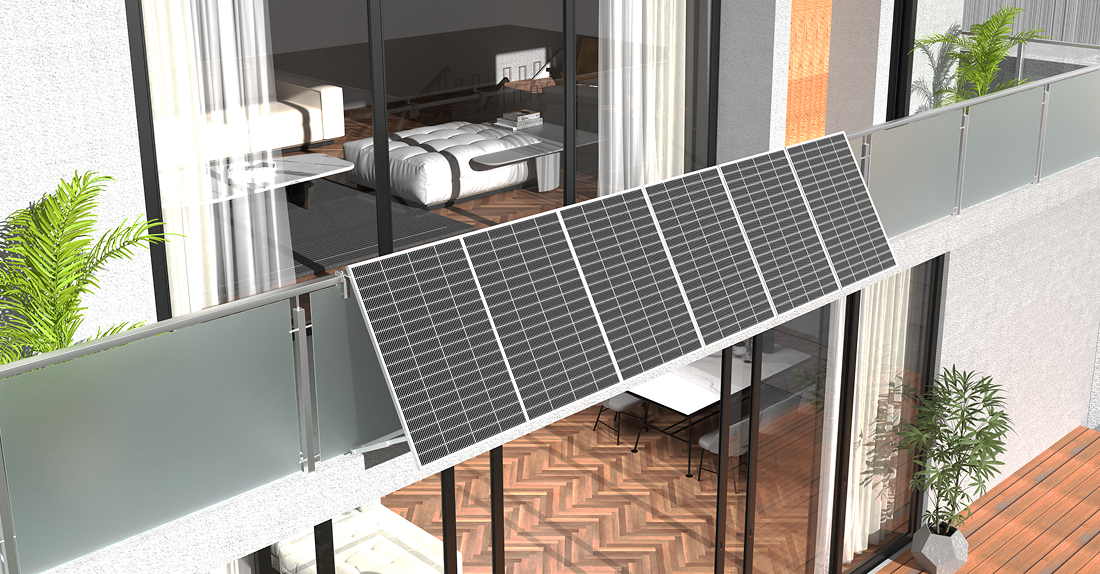

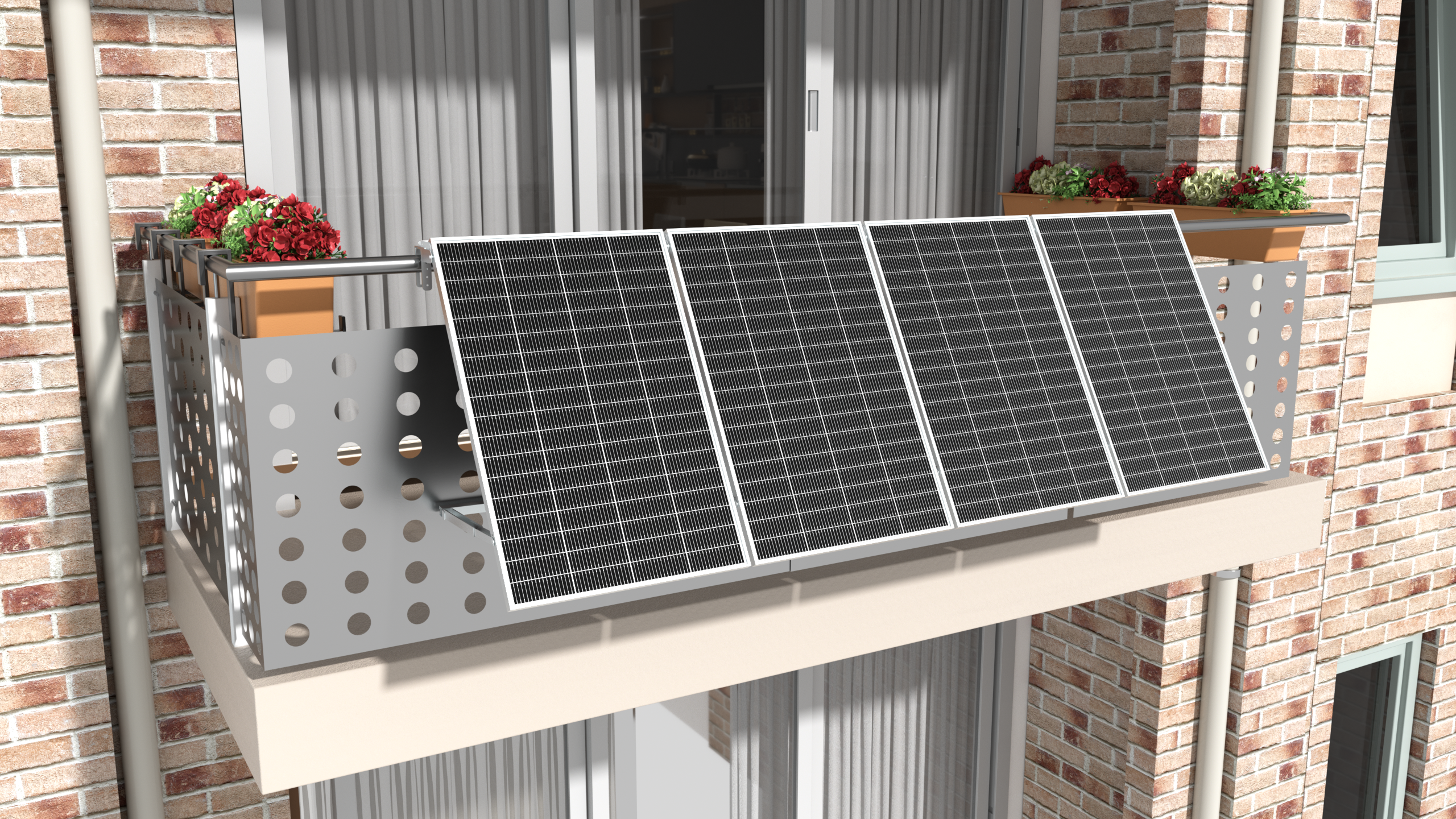

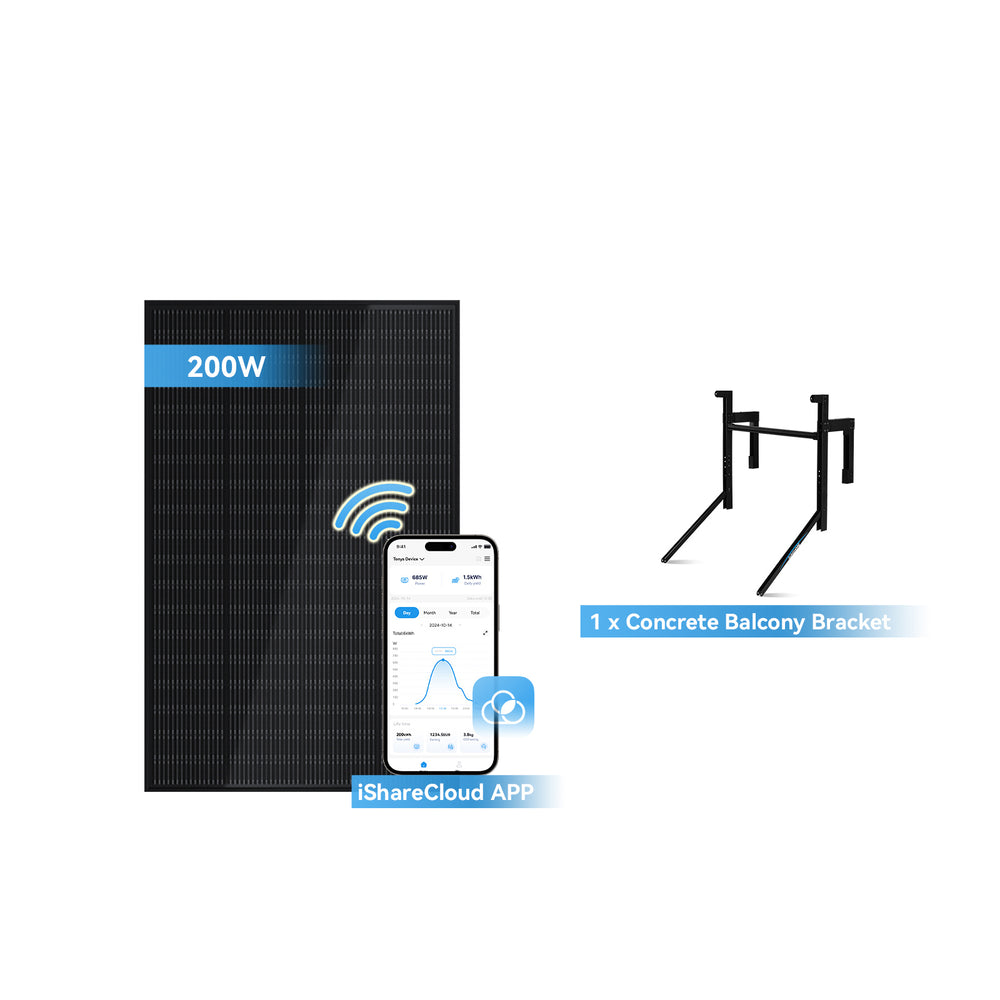

Montageart wählen

Praxisbeispiele zeigen, dass aufgeständerte Systeme mit 30-35° Neigung etwa 15% mehr Ertrag bringen als flache Bodenmontagen und dabei 20% weniger Reinigungsaufwand erfordern. Die folgende Tabelle vergleicht die gängigsten Montagevarianten für typische 600-Watt-Anlagen:

|

Montageart |

Ertrag (%) |

Reinigungsfrequenz |

Platzbedarf |

Lebensdauer |

|---|---|---|---|---|

|

Aufständerung |

95 |

1-2x/Jahr |

4 m² |

20 Jahre |

|

Bodenmontage |

80 |

3-4x/Jahr |

3 m² |

15 Jahre |

|

Wandmontage |

70 |

2-3x/Jahr |

2 m² |

18 Jahre |

"Aufgeständerte Systeme mit 30-35° Neigung sind die beste Wahl für Kleingärten, da sie hohe Erträge mit geringem Wartungsaufwand verbinden"(Verbraucherzentrale Energie 2023)

Die Aufständerung mit Aluminiumschienen ist zwar aufwendiger (ca. 4 Stunden Montagezeit), liefert aber 90-95% des möglichen Ertrags und hält 5 Jahre länger als Bodensysteme. Die Module sollten dabei 60-80 cm über dem Boden angebracht werden, um Schneeansammlungen zu vermeiden und die Belüftung zu verbessern. Diese Montageart ist ideal für Standardmodule mit 1,0 x 1,7 m Größe und eignet sich besonders für Gärten mit mindestens 4 m² freier Fläche. Der höhere Aufwand lohnt sich, da die Anlage so 10-15% mehr Strom produziert und seltener gereinigt werden muss.

Die einfachere Bodenmontage ist platzsparender (nur 3 m² benötigt), bringt aber 20% weniger Ertrag und erfordert doppelt so oft Reinigung. Die Module liegen dabei 10-15 cm über dem Boden und sollten mit einem Gefälle von mindestens 10° installiert werden, um Regenabfluss zu gewährleisten. Diese Lösung eignet sich für temporäre Installationen oder kleine Gärten, wo nur 2-3 Module mit je 300 Watt Platz finden. Die Lebensdauer ist mit 15 Jahren kürzer, da Bodenfeuchte und Verschmutzung die Komponenten stärker belasten. Für optimale Ergebnisse sollten die Module alle 3 Monate gereinigt und jährlich auf Korrosion geprüft werden. Diese Wartung dauert etwa 1 Stunde pro Modul und kann die Lebensdauer um 2-3 Jahre verlängern.

Die Wahl hängt von den Gartenbedingungen ab: In schneereichen Regionen sind Aufständerungen mit mindestens 40° Neigung besser, da sie Schnee schneller abrutschen lassen (1-2 Tage statt 5-7 Tage bei Flachmontage). In windigen Lagen müssen die Halterungen Windlasten von bis zu 120 km/h standhalten, was 4 Befestigungspunkte pro Modul erfordert. Für kleine Gärten mit wenig Platz sind Wandmontagen eine Alternative, die zwar 25% weniger Ertrag bringen, aber kaum Grundfläche benötigen. Die beste Lösung für die meisten Kleingärtner ist eine Aufständerung mit 30-35° Neigung, die ohne Genehmigung auskommt (in 80% der Bundesländer) und über 20 Jahre zuverlässig Strom liefert. Mit dieser Montageart lässt sich das volle Potenzial der Solaranlage ausschöpfen, während gleichzeitig der Pflegeaufwand minimiert wird. Die etwas höheren Anschaffungskosten amortisieren sich durch höhere Erträge und längere Lebensdauer meist innerhalb von 3-4 Jahren.