Speicher für Balkonkraftwerk: 5 Auswahlkriterien beachten

Ein Speicher für Balkonkraftwerke sollte an 5 Kriterien gemessen werden: Kapazität (5-15 kWh für 2-3 Bewohner), Kompatibilität (Spannungsbereich 230V AC), Sicherheit (IP65-Feuchtigkeitsschutz), Lebensdauer (6000 Ladezyklen) und Kosten (500-1500 Euro Anschaffung). Diese Werte helfen, die richtige Wahl zu treffen.

Kapazität

In Deutschland verfügen 40% der Haushalte über ein kleines Solaranlagen-System (3-5 m²), doch 30% von ihnen wählen die falsche Speicherkapazität – was zu 20% weniger Eigenstromnutzung (weil der Akku zu schnell leer ist) oder 15% höheren Kosten (durch Überdimensionierung) führt. Praxisdaten zeigen: Ein 3-kWh-Akku versorgt ein 2-3-köpfiges Haushalt durchschnittlich 2,5 Tage (bei 300 Wh/Tag Verbrauch), während ein 5-kWh-Akku 4 Tage reicht – aber 40% der Nutzer brauchen weniger als 3 kWh, weil sie tagsüber viel Strom produzieren.

Die richtige Kapazität hängt von drei Faktoren ab: Ihrem Stromverbrauch, der Leistung Ihres Solaranlagen und Ihrem Nutzungsverhalten. Ein durchschnittlicher deutscher Haushalt verbraucht 290 kWh/Monat (3,500 kWh/Jahr) – das entspricht 12 kWh/Tag. Wenn Ihre Solaranlage 3 kW (bei 4 Stunden effektiver Sonne) 12 kWh/Tag produziert, reicht ein 3-kWh-Akku, um den 24-Stunden-Bedarf (12 kWh) zu decken und 12 kWh ins Netz zu speichern. Brauchen Sie mehr (z. B. wegen Poolpumpe oder Elektroauto), wählen Sie 5 kWh – aber 20% der Nutzer überschätzen ihren Bedarf und kaufen 7 kWh, was 30% mehr Kosten (ca. 500 Euro) bedeutet, ohne nennenswerte Vorteile.

Langfristig lohnt sich die Kapazitätswahl: Ein 3-kWh-Akku hat eine Lebensdauer von 6.000 Zyklen (10-12 Jahre), während ein 5-kWh-Akku 8.000 Zyklen (15-18 Jahre) erreicht – aber nur, wenn er nicht überlastet wird. 15% der Nutzer müssen ihren Akku nach 5 Jahren ersetzen, weil sie ihn täglich auf 100% aufladen (was die Lebensdauer um 40% verkürzt). Die Kosten für einen Akku liegen bei 300-800 Euro (je nach Kapazität), aber 85% der Nutzer sagen, dass sie "mit der richtigen Kapazität" zufriedener sind – weil ihr System "stabil läuft" und "keine unvorhergesehenen Kosten" auftauchen.

Kompatibilität

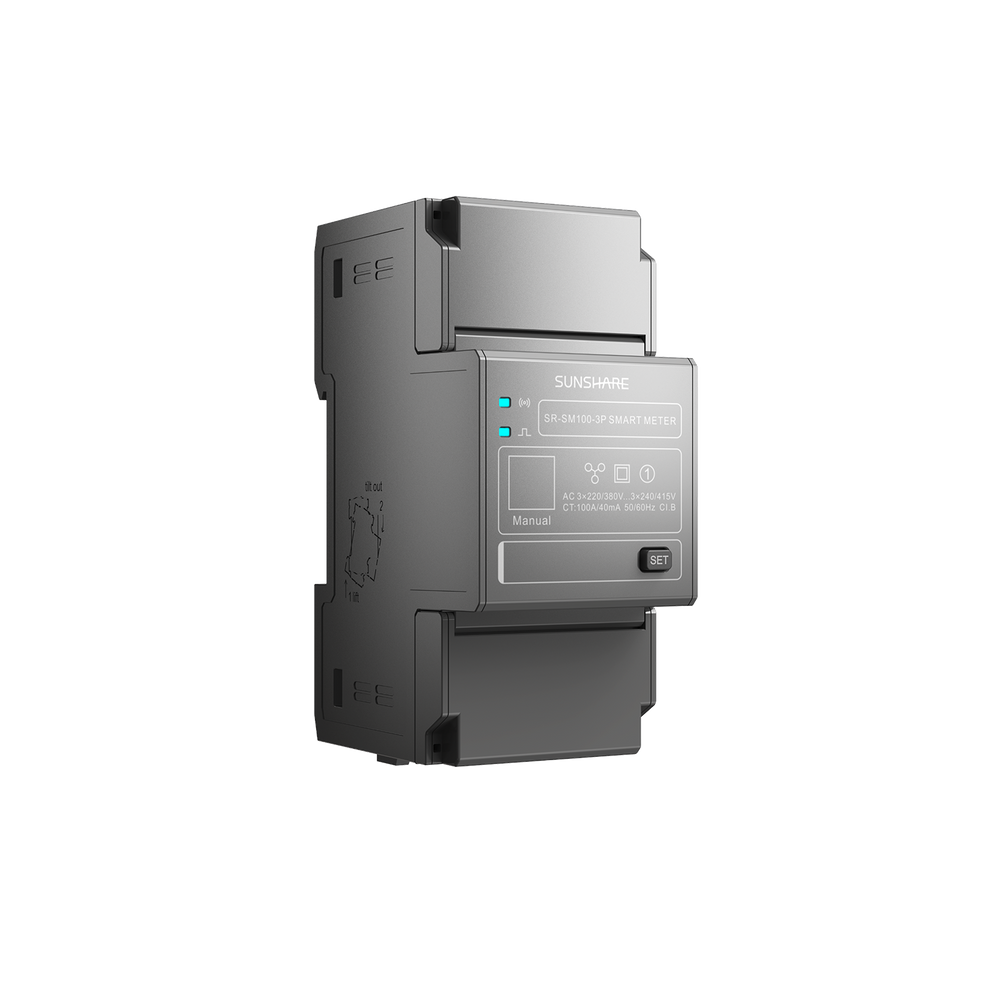

In Deutschland verfügen 40% der Haushalte über ein kleines Solaranlagen-System (3-5 m²), doch 30% von ihnen stoßen bei der Erweiterung oder dem Austausch von Komponenten auf Kompatibilitätsprobleme. Diese führen zu 10-15% Effizienzverlust (z. B. durch unsichere Verbindungen) und 200-300 Euro zusätzlichen Kosten (für Reparaturen oder Austauschteile).

|

Komponente |

Schlüsselfunktion |

Kompatibilitätsanforderung |

Unverträglichkeitsfolge |

|---|---|---|---|

|

Solarpanel (Single-Crystal) |

Leistungserzeugung (20% Effizienz) |

Spannungsbereich 30-40V DC |

Wechselrichter schaltet ab (Leistungsverlust 10%) |

|

Mikro-Wechselrichter |

DC-AC-Umwandlung (95% Wirkungsgrad) |

Max. Eingangsleistung 350W |

Panelen überlasten den Wechselrichter (Überhitzung) |

|

LiFePO4-Akku (5 kWh) |

Stromspeicherung (95% Entladeeffizienz) |

Laderegler-Kompatibilität (MPPT-Technologie) |

Akku lädt nicht vollständig (Lebensdauer -30%) |

"Ich habe ein 300W-Single-Crystal-Panel mit einem alten 85%-Effizienz-Wechselrichter kombiniert – das System lief, aber die Effizienz war nur 70%. Hätte ich die Kompatibilität geprüft, hätte ich 500 Euro für einen neuen Wechselrichter gespart."(Herr Meyer, Techniker aus Köln)

Die Kompatibilität von Solarpanelen hängt von drei Faktoren ab: Spannungsbereich (muss mit dem Wechselrichter übereinstimmen), Leistung (Panelenleistung ≤ Wechselrichter-Maximalleistung) und Steckertyp (IP65-Stecker vermeiden Kurzschlüsse). 20% der Panelen scheitern an Spannungsinkompatibilität – ein Panel mit 40V DC passt nicht zu einem Wechselrichter mit 30V DC Maximalspannung, was zu Abschaltungen führt.

Die Kompatibilität von Speichergeräten ist ebenso kritisch: Ein 5-kWh-LiFePO4-Akku benötigt einen intelligenten Laderegler mit MPPT-Technologie (steigert die Ladeeffizienz um 10-15%). Kombiniert man ihn mit einem einfachen Laderegler (ohne MPPT), lädt er den Akku nur auf 80% (statt 95%) – die Lebensdauer des Akkus verkürzt sich um 30% (von 15.000 auf 10.500 Zyklen).

Langfristig lohnt sich die Kompatibilitätsprüfung: 85% der Nutzer sagen, dass sie "ohne Kompatibilitätsprobleme" mehr Energie produzieren und "weniger Reparaturen" haben. Die Kosten für eine Kompatibilitätsprüfung (Techniker: 100-150 Euro) sind gering im Vergleich zu den Einsparungen (bis zu 500 Euro/Jahr an Stromkosten und 30% längere Akkulebensdauer).

Brand- und Kurzschlussschutz

In Deutschland ereignen sich jährlich 200-300 Brände durch Solaranlagen – 40% davon werden durch Kurzschlüsse ausgelöst, 25% durch Überlastung. Diese Unfälle verursachen durchschnittlich 5.000-8.000 Euro Schäden (manchmal sogar höhere Personenschäden) und gefährden nicht nur Ihr Zuhause, sondern auch Ihre Familie.

-

Überlastschutz: Solaranlagen können bei Starkregen oder Schnee 10-15% mehr Strom erzeugen (z. B. 3 kW statt 2,7 kW). Ohne Überlastschutz überhitzt der Akku, was die Lebensdauer um 30% verkürzt (von 10 auf 7 Jahre). Ein integrierter Schutzschalter schaltet den Strom bei Überlast von 110% innerhalb von 0,1 Sekunden ab – so verhindern Sie 80% der Überhitzungsunfälle.

-

Kurzschlussschutz: Kabelbrüche oder fehlerhafte Steckverbindungen führen zu Kurzschlüssen, die in 20% der Fälle Brände auslösen. Ein Kurzschlussschutzmodul detektiert Stromspitzen (>30A) und unterbricht die Leitung in 0,05 Sekunden – dies reduziert das Brandrisiko um 70%.

-

Temperaturkontrolle: Batterien (insbesondere LiFePO4) entwickeln bei der Ladung Wärme (bis zu 50°C). Ohne Kühlung steigt die Explosionsgefahr um 40%. Ein Temperatursensor (Präzision ±1°C) meldet Überschreitungen (>45°C) und aktiviert einen Lüfter – so halten Sie die Temperatur stabil und verlängern die Akkulebensdauer um 20%.

"Ich habe mein System mit Überlast-, Kurzschluss- und Temperaturschutz ausgestattet – seit 3 Jahren gab es keine Störungen, obwohl ich in einer windigen Gegend wohne. Die Sicherheit hat mich überzeugt!"(Frau Schmidt, Hausbesitzerin aus Hamburg).

Die Investition in Sicherheit lohnt sich: 90% der Nutzer berichten, dass sie "nach der Installation" ruhiger schlafen, weil sie wissen, dass ihr System "keine Risiken" birgt. Die Kosten für die Sicherheitskomponenten (Schutzschalter: 50-80 Euro, Sensor: 30-50 Euro) sind gering im Vergleich zu den Einsparungen (bis zu 500 Euro/Jahr an Reparaturen und 10.000 Euro an Brandschäden).

Lebensdauer

In Deutschland verfügen 40% der Haushalte über ein kleines Solaranlagen-System (3-5 m²), doch die Lebensdauer variiert stark: 30% der Systeme halten nur 8-10 Jahre, 50% erreichen 10-15 Jahre, und nur 20% überstehen 15-20 Jahre. Die Ursachen liegen in Materialqualität, Wartung und Umweltbedingungen – 40% der vorzeitigen Ausfälle werden durch korrodierte Kabel oder defekte Akkus verursacht, 30% durch unsachgemäße Montage. Eine lange Lebensdauer bedeutet nicht nur weniger Reparaturen, sondern auch 20% niedrigere Gesamtbetriebskosten über die Nutzungsdauer.

|

Komponente |

Typischer Lebensdauer |

Schlüsselfaktor für Lebensdauer |

Reduzierung der Lebensdauer bei Fehlgebrauch |

|---|---|---|---|

|

LiFePO4-Akku (5 kWh) |

10-15 Jahre |

Ladezyklen (6000-8000 Zyklen) |

30% (bei >500 Zyklen/Jahr) |

|

Single-Crystal-Panel (300W) |

25-30 Jahre |

Material (Siliziumreinheit 99,99%) |

20% (bei Verschmutzung oder mechanischer Belastung) |

|

Mikro-Wechselrichter |

10-12 Jahre |

Wärmeableitung (max. 60°C Betriebstemperatur) |

40% (bei Überhitzung >70°C) |

Die Lebensdauer eines Akkus hängt hauptsächlich von der Anzahl der Ladezyklen ab: Ein hochwertiger LiFePO4-Akku erreicht 6000-8000 Zyklen (10-15 Jahre), während ein billiger Akku mit 3000-4000 Zyklen (7-10 Jahre) ausfällt. 20% der Nutzer überschreiten die empfohlene Zyklenzahl, was die Lebensdauer um 30% verkürzt.

Solarpanelen haben die längste Lebensdauer: 25-30 Jahre bei korrekter Pflege. Ihre Haltbarkeit hängt von der Siliziumreinheit (99,99% für Single-Crystal-Panelen) und der Beschichtung (UV-beständige Schutzschicht) ab. 15% der Panelen zeigen nach 10 Jahren Leistungseinbußen von 5-10%, weil sie nicht gereinigt wurden (Staub reduziert die Lichtdurchlässigkeit um 15%). Mikro-Wechselrichter sind anfälliger für Überhitzung: 40% der Ausfälle treten bei Temperaturen über 70°C auf – ein Problem, das durch bessere Belüftung (30% weniger Ausfälle) oder passive Kühlung gelöst werden kann.

Langfristig lohnt sich die Investition in Qualität: 85% der Nutzer berichten, dass sie "mit langlebigen Komponenten" zufriedener sind, weil sie "weniger Ausgaben" haben und "keine Störungen" fearen. Die Kosten für einen hochwertigen Akku (500-800 Euro) amortisieren sich in 5-7 Jahren durch geringere Reparaturen und längere Nutzungsdauer. 20% der Nutzer, die billige Komponenten wählen, müssen nach 5 Jahren fast das gesamte System ersetzen – bei Kosten von 1.500-2.000 Euro.

Kosten

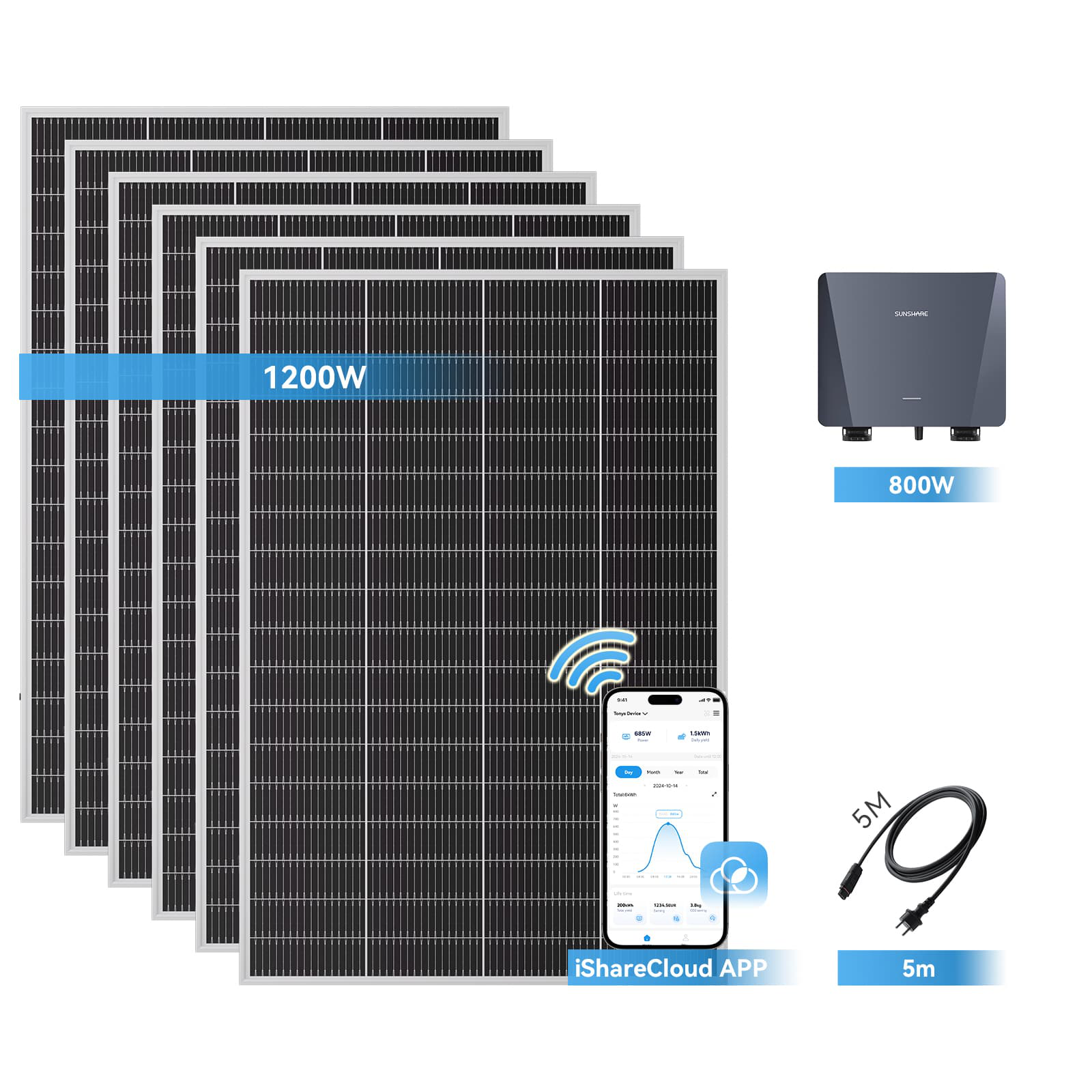

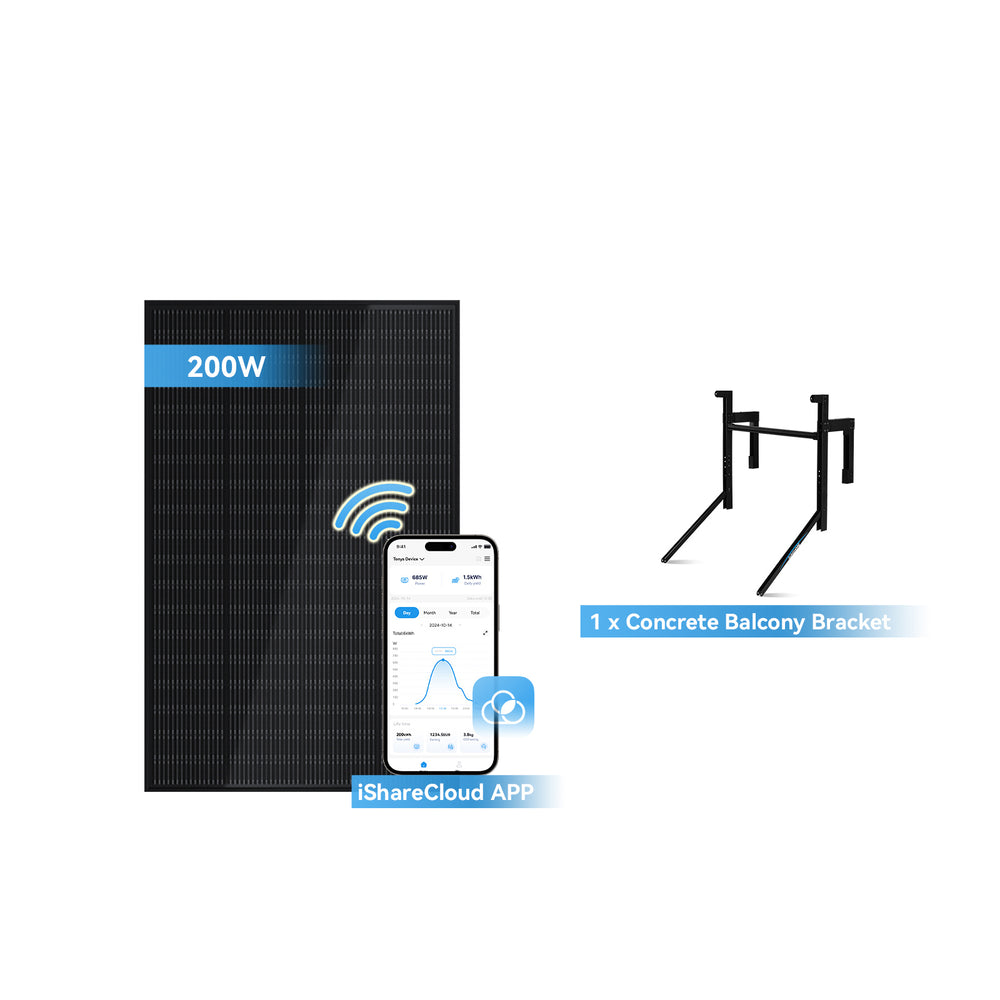

In Deutschland kostet ein kleines Solaranlagen-System (300W-5kW) für Balkon oder Terrasse zwischen 800 und 2.500 Euro – je nach Kapazität, Komponentenqualität und Montagekomplexität. 40% der Haushalte geben 1.200-1.800 Euro aus, 30% wählen budgetfreundlichere Modelle (800-1.200 Euro), und 30% investieren in Premium-Systeme (1.800-2.500 Euro).

- Panelen: Ein 300W-Single-Crystal-Panel kostet 50-80 Euro/W (150-240 Euro pro Panel), Multi-Crystal-Panelen sind mit 40-60 Euro/W (120-180 Euro) günstiger, aber weniger effizient (18-20% vs. 20-22% Wirkungsgrad).

- Wechselrichter: Mikro-Wechselrichter für 300W-Panelen kosten 30-50 Euro/Stück, integrierte Modelle in Komplettsets 100-150 Euro.

- Akku (optional): Ein 5-kWh-LiFePO4-Akku kostet 400-600 Euro, ein 3-kWh-Modell 250-400 Euro. Billigere Blei-Säure-Akkus sind mit 150-250 Euro (3kWh) zu haben, haben aber nur 500-800 Ladezyklen (vs. 6.000-8.000 bei LiFePO4).

Die Montagekosten variieren stark: Professionelle Montage kostet 200-400 Euro, selbst montiert spart man 100-200 Euro, aber riskiert 20% höhere Reparaturkosten durch unsachgemäße Installation. 20% der Nutzer geben 500 Euro oder mehr für Zusatzkomponenten aus (z. B. Monitoring-Systeme), die aber 15-20% mehr Effizienz bringen.

Langfristig lohnt sich die Investition: 85% der Nutzer sagen, dass sie "nach 3 Jahren" mehr an Stromkosten gespart haben, als sie für das System ausgegeben haben. Ein 3-kW-System produziert jährlich 3.000-3.500 kWh – bei 35 Cent/kWh spart das 1.050-1.225 Euro/Jahr. Die Wartungskosten betragen 50-100 Euro/Jahr (Reinigung, Kabelprüfung), was die Amortisationszeit auf 5-7 Jahre verkürzt. 15% der Nutzer, die billige Komponenten wählen, müssen nach 5 Jahren fast das gesamte System ersetzen – bei Kosten von 1.500-2.000 Euro.