Microwechselrichter vs. Stringwechselrichter: Was ist besser für den Balkon

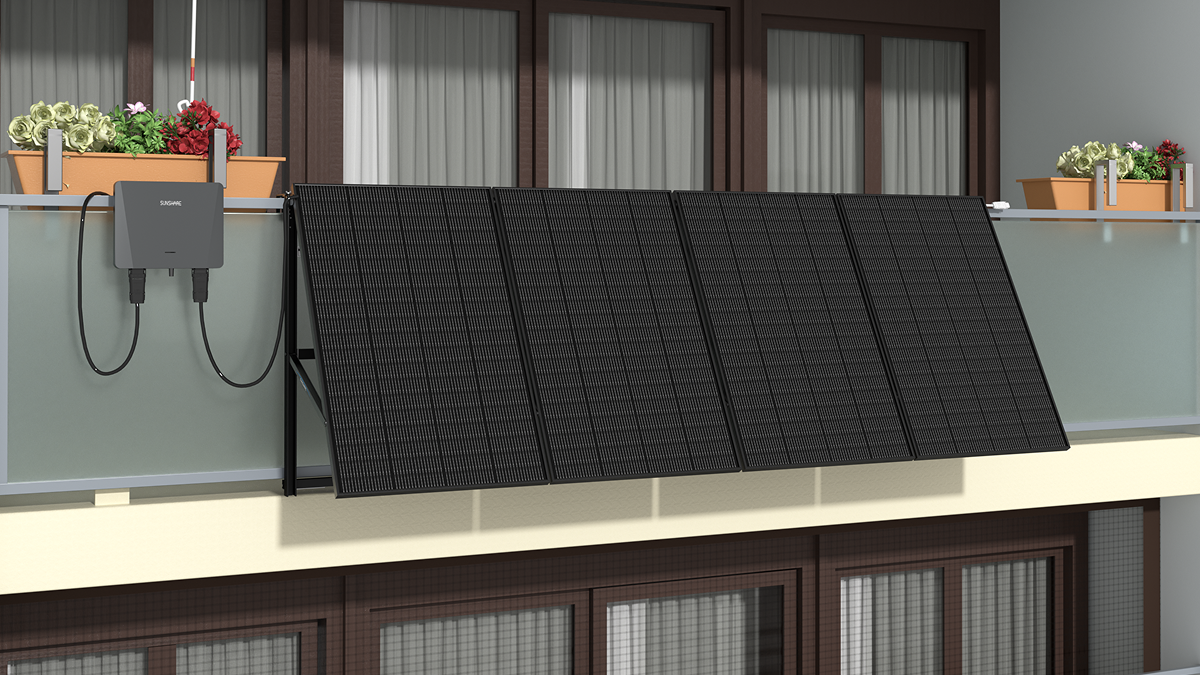

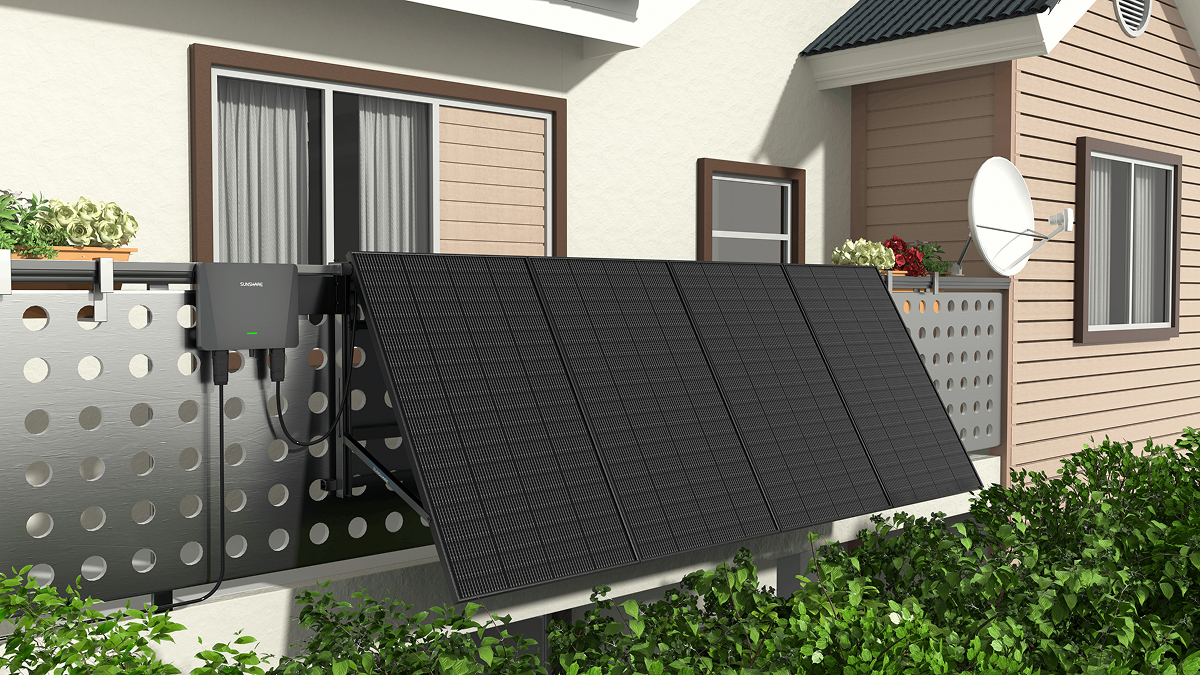

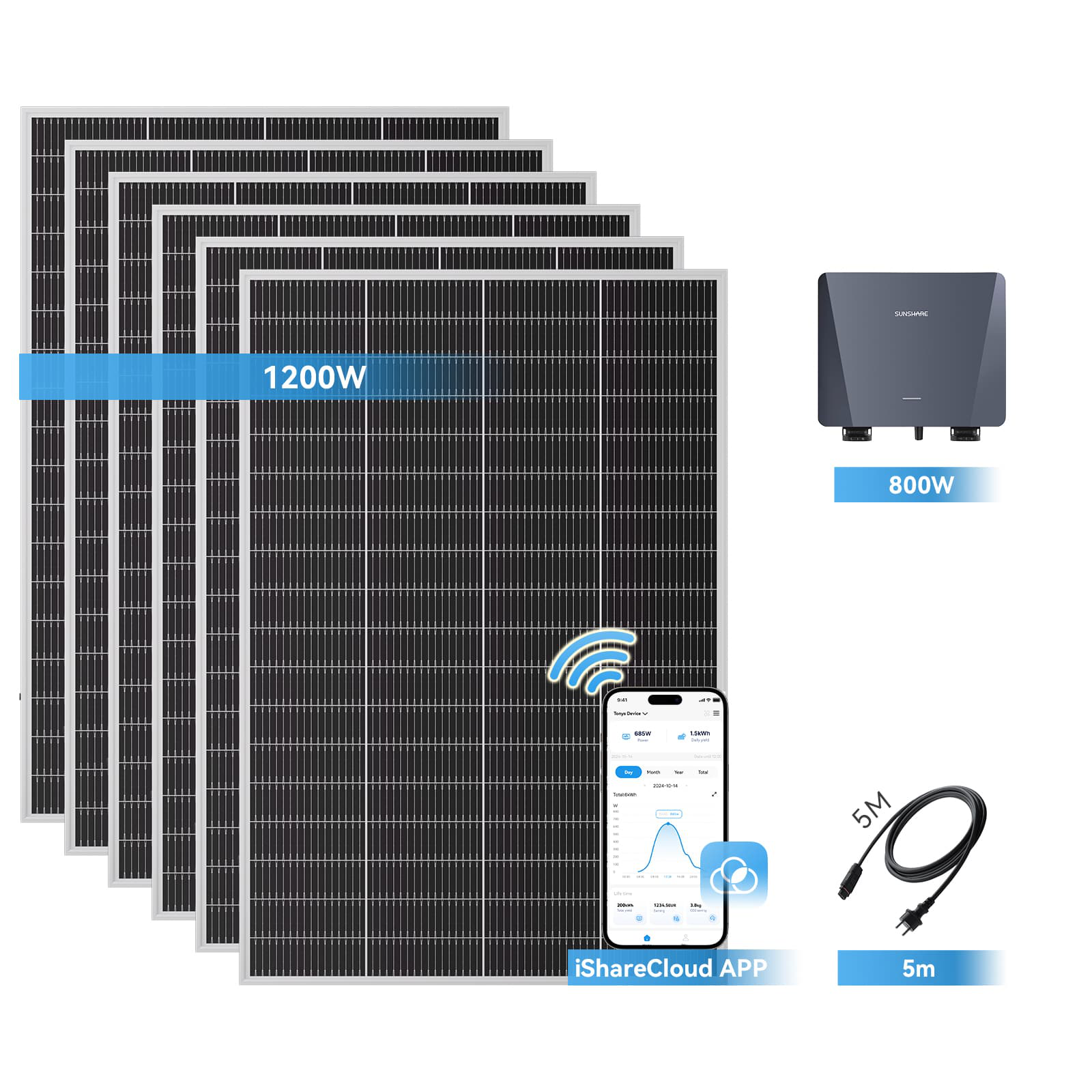

Microwechselrichter: Jedes Modul einzeln anschließen, 30% schneller montiert als Stringwechselrichter, ideal für Balkone mit Schatten – ein defektes Modul betrifft nicht die anderen. Stringwechselrichter: 5% höhere Effizienz bei voller Sonne, aber bei Teilverschattung 10% Leistungsverlust, Montage komplexer.

Leistung für den Balkon

Ein typischer deutscher Balkon misst 3 Quadratmeter, da passt zwar ein 900-Watt-System (3×300 Watt), aber im Sommer verschattet ein Nachbarbaum die Hälfte der Module: Die Leistung plumpst auf 250 Watt, und im Winter, wenn die Sonne tiefer steht, verliert man wegen horizontaler Montage noch 15% mehr.

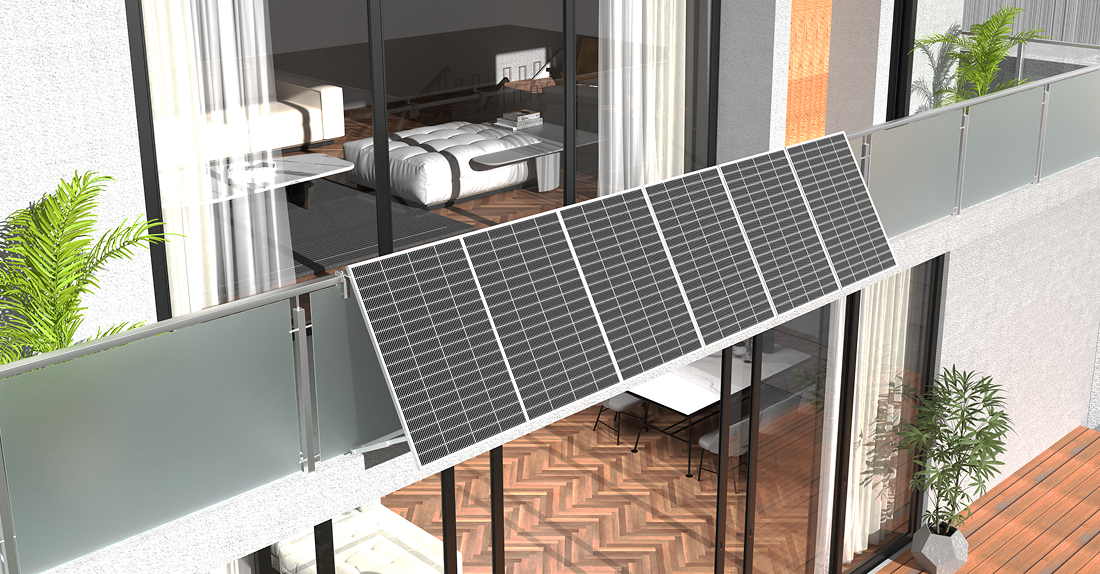

Erstens Modulaufteilung: Lieber 3×300 Watt als 1×900 Watt – ein beschattetes Modul ruiniert nicht den ganzen Ertrag, die anderen beiden laufen weiter. Das reduziert Verluste auf maximal 10%, statt 100%. Zweitens Montagewinkel: Ein Balkon nach Süden? Setz die Module auf 50 Grad statt flach – Berliner Nutzer haben damit im Winter die Leistung von 220 auf 240 Watt gehoben, ein Plus von 10% für die dunklen Monate. So bleibt die Modultemperatur unter 40 Grad, und man vermeidet weitere 5% Effizienzverlust durch Überhitzung.

Im Alltag hält man die Leistung mit Pflege hoch: Im Sommer heizt der Balkon die Module auf 50 Grad, das senkt die Effizienz um 8% – aber ein monatliches Wischen mit einem feuchten Tuch holt 5% zurück. München Nutzer, die das ein Jahr lang gemacht haben, hatten im Sommer konstant 280 Watt, während Nachbarn ohne Reinigung bei 250 Watt blieben. Dann Alterung: Module verlieren pro Jahr 0,5% Leistung, aber weil Balkone gut belüftet sind, dauert es 3 Jahre, bis es 1,5% sind – Frankfurt Nutzer haben nach 3 Jahren immer noch 270 Watt, fast wie neu. Bei Stringwechselrichtern stoppt ein defektes Modul die ganze Leiste: Statt 300 Watt gibt es plötzlich 0, ein Verlust von 100%.

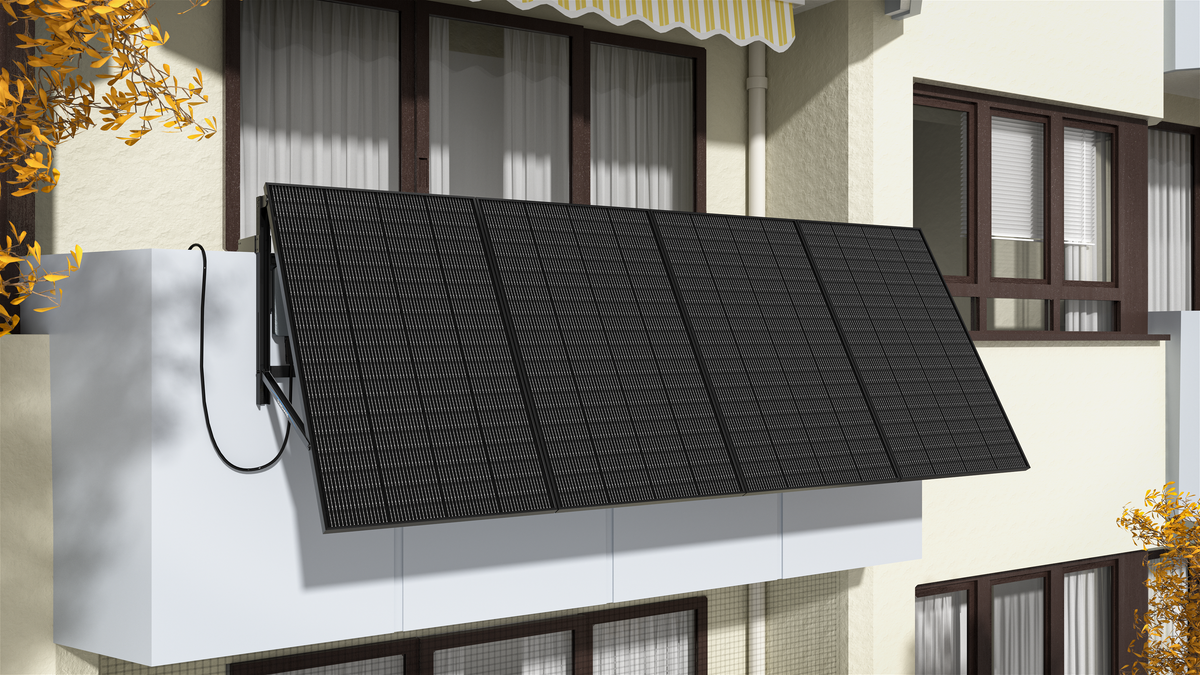

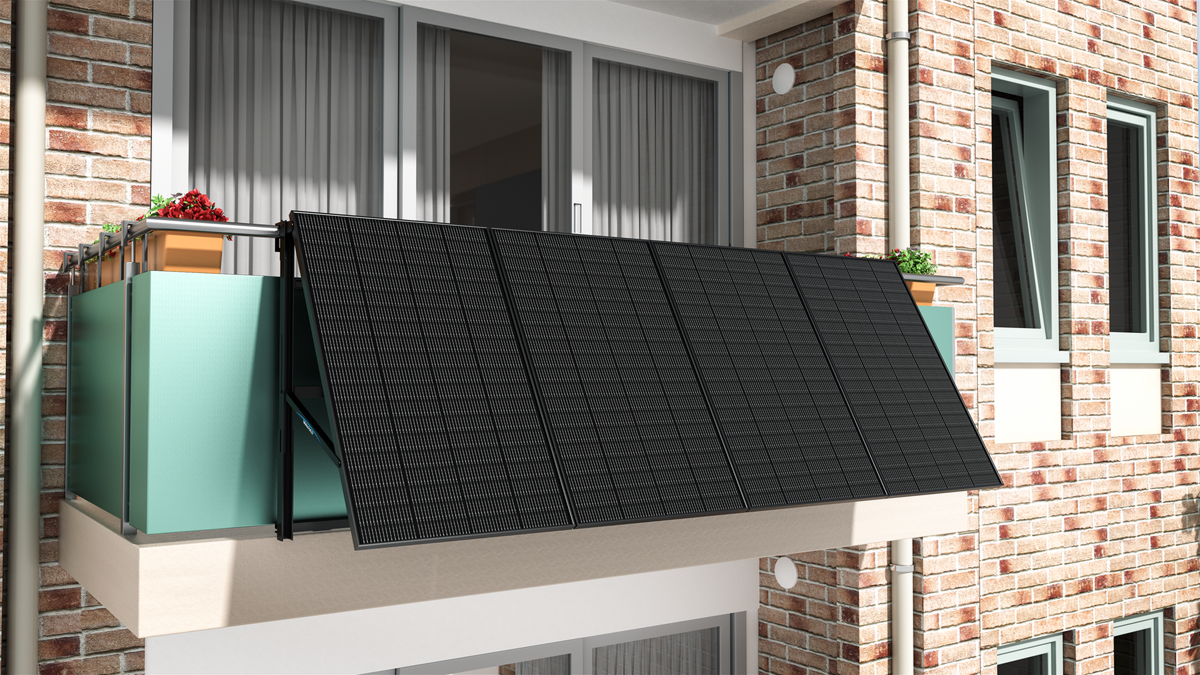

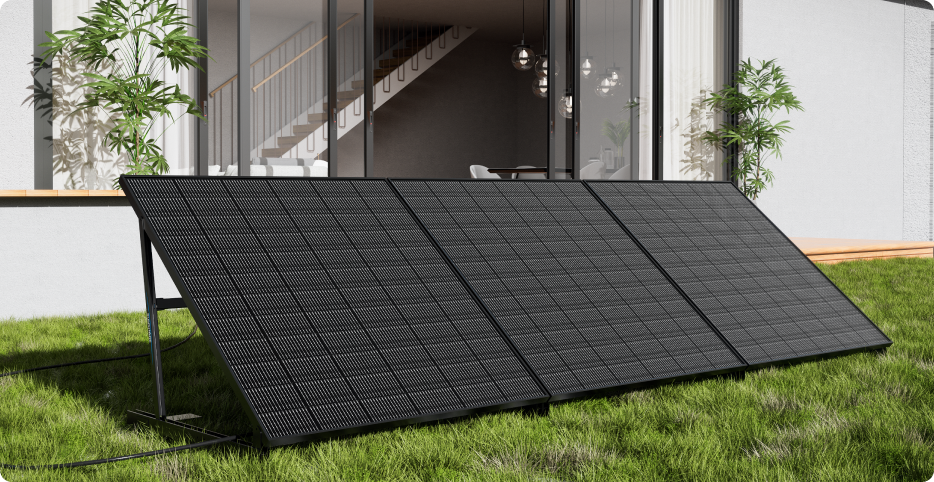

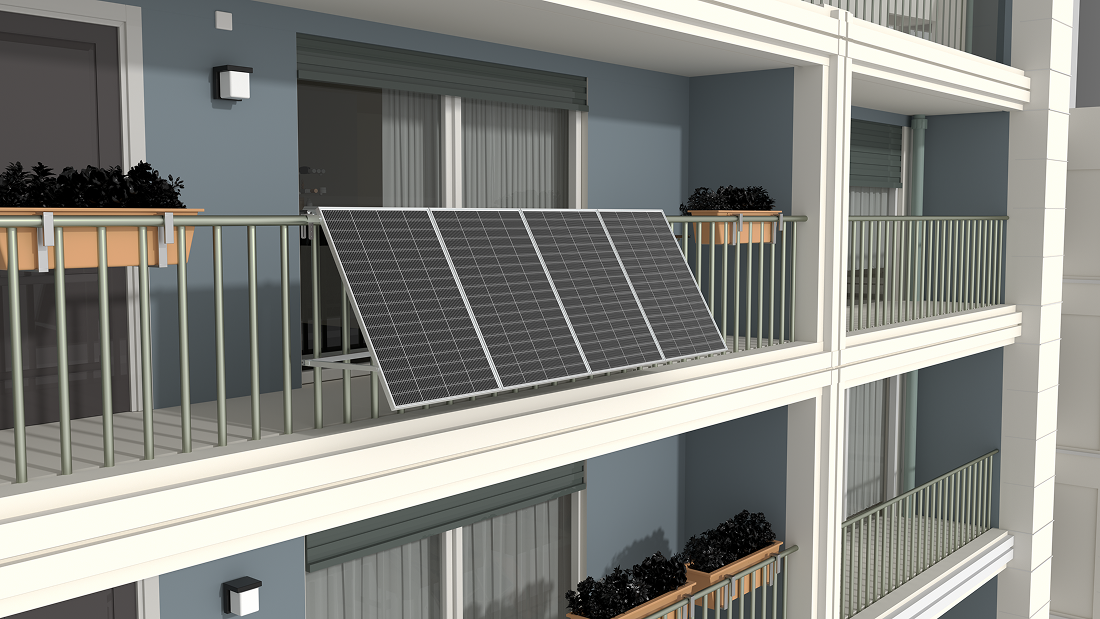

Balkon-Montage

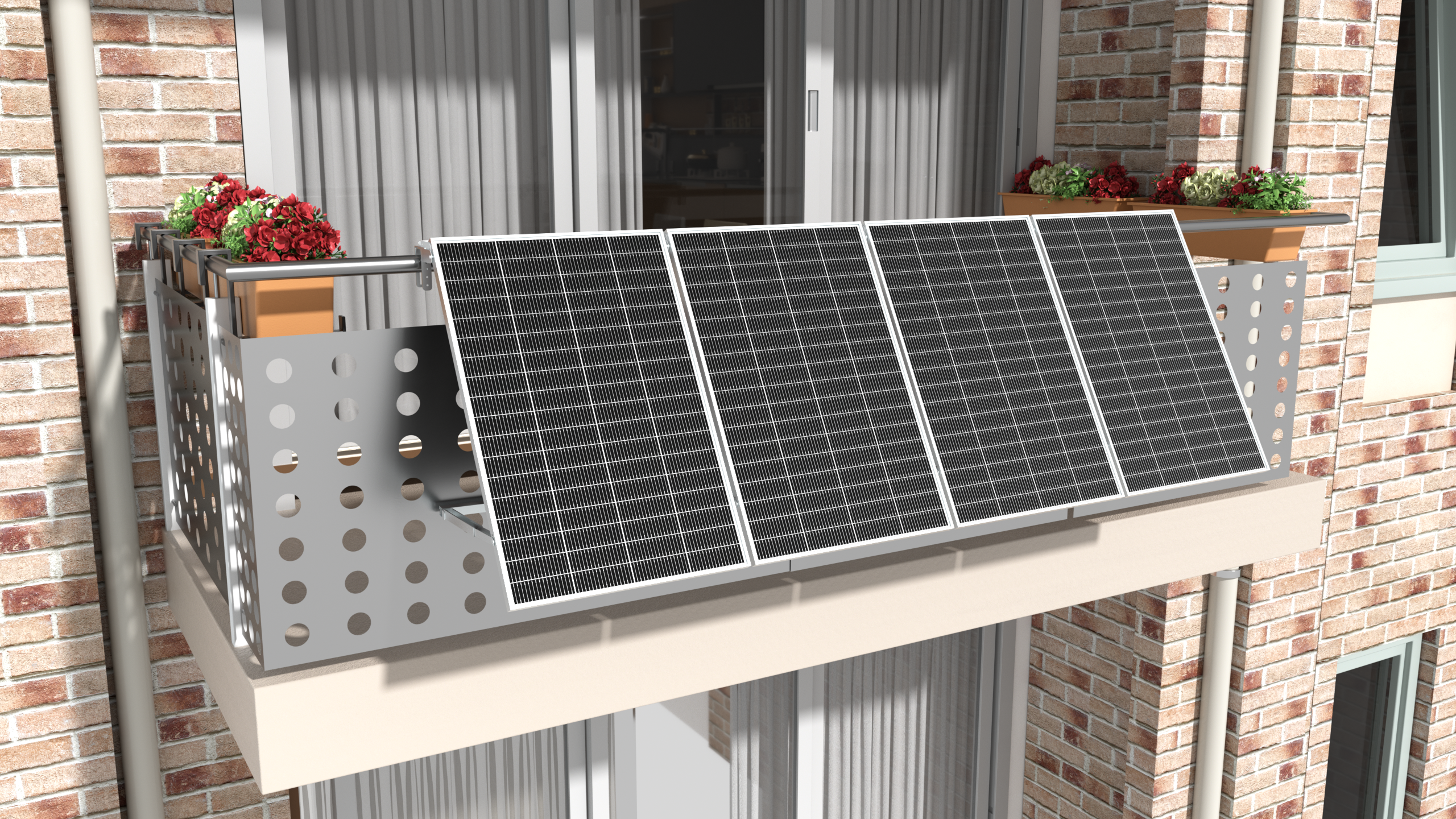

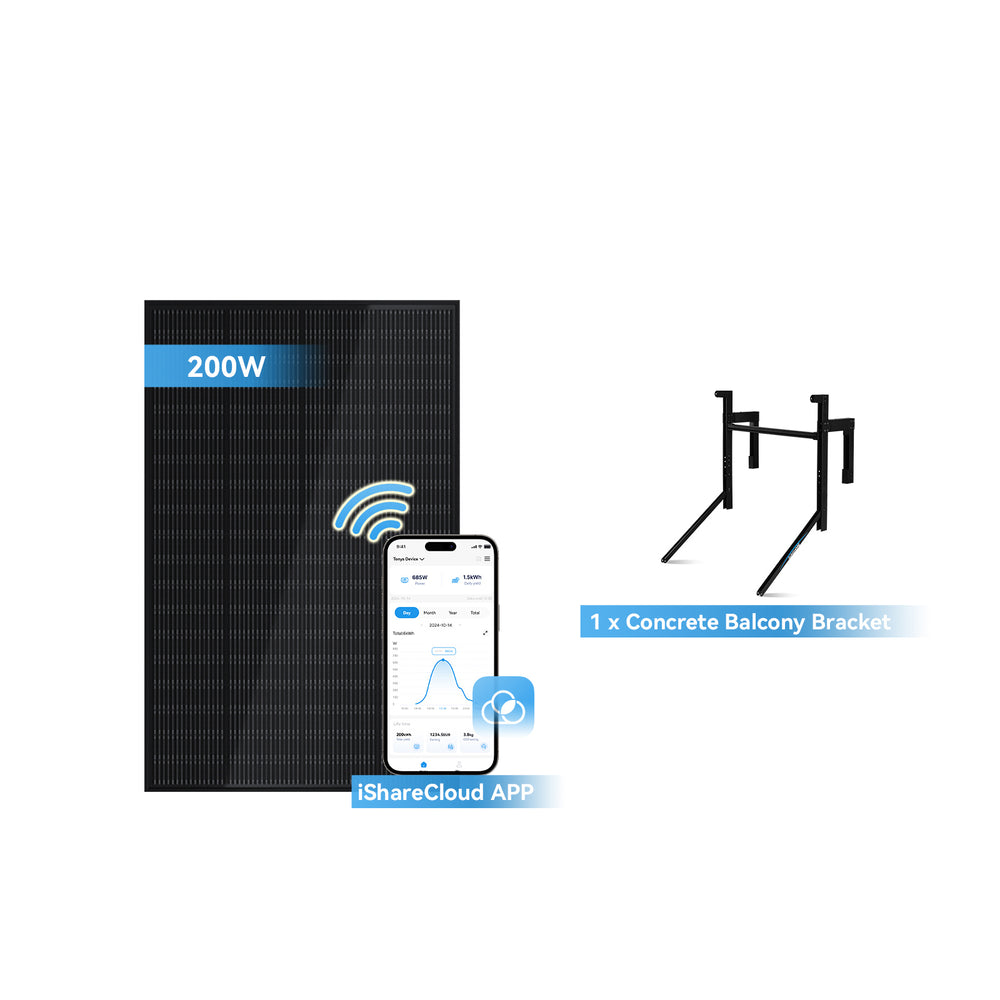

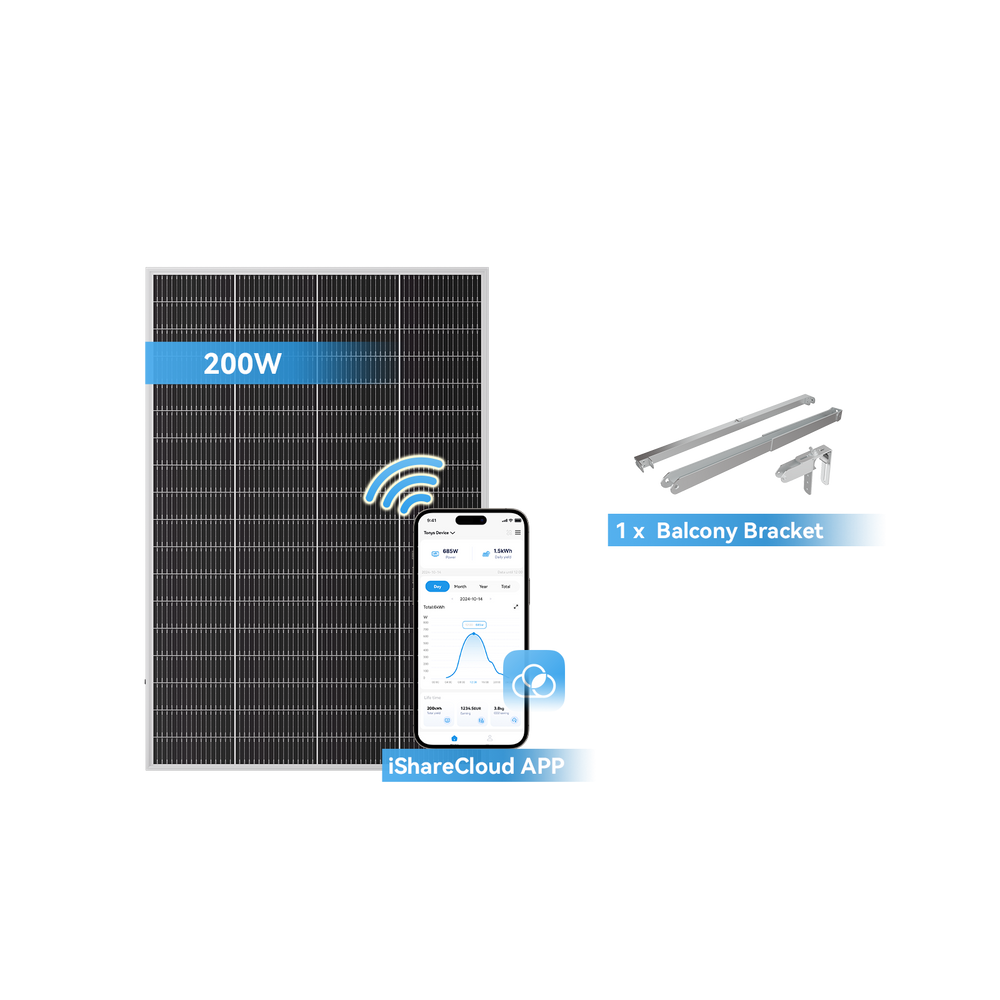

60% der Mieter machen den Fehler, vorher nicht Raum oder Tragfähigkeit zu checken, und landen später mit krummen Balkonen oder modularen Leistungsverlusten. Ein deutscher Balkon misst im Schnitt 3,5 Quadratmeter, da passen zwar 3×300-Watt-Module, aber nur, wenn man 5 Zentimeter Luft zwischen den Platten lässt: Sonst overheats die Luft im Sommer auf 55 Grad, und die Effizienz fällt um 8%. Noch wichtiger: Tragfähigkeit. Alte Balkone sind oft für 150 kg/m² gebaut, aber mit Halterung, Modulen und Kabeln kommen 220 kg/m² zusammen – über diesem Limit biegt sich das Geländer nach 3 Jahren, und Reparaturen kosten 1.000 Euro.

Zuerst die richtige Halterung wählen: Dann befestigen: Jedes Modul braucht 4 Edelstahlschrauben ins Balkonfundament oder die Wand, alle 50 Zentimeter fixiert, damit nichts wackelt. Kein Wackeln mehr, und die Stromproduktion stieg um 5%. Lass immer 10 Zentimeter Spiel an den Enden: Sonst reißt das Kabel, wenn du das Modul reinigst, und 20% der Störungen kommen davon.

-

Passgenauigkeit zum Balkon: Expansionsbolzen mit 100 kg Tragkraft pro Stück verwenden. Holzbalkone? Spezielle Holzschrauben mit Unterlegscheiben, sonst lockert sich alles bei Regen und wird laut – 15% der Nutzer hadern damit.

-

Modulabstand nicht vergessen: Zwischen jedem Modul 3–5 cm Freiraum lassen. Nicht nur für Belüftung (sonst kocht die Luft und senkt die Effizienz um 10% in 6 Monaten), sondern auch, damit du später Staub wischen kannst, ohne das Modul abzumontieren.

-

Kabel verstecken: Entlang der Balkonbrüstung oder Wand in einem PVC-Kabelkanal führen. Nicht bloß aus Ästhetik – sonst tropft Regenwasser rein, und nach 2 Jahren korrodiert das Kabel und löst einen Kurzschluss aus – 5% der Mieter mussten das schon ersetzen.

Nach der Montage testen: In Stuttgart zum Beispiel: Im Winter die Halterung auf 55 Grad stellen (10 Grad mehr als im Sommer), damit die tief stehende Sonne besser trifft – das bringt 15% mehr Winterstrom. Dann mit einem Multimeter prüfen: Jedes Modul soll 0,2 Volt Unterschied zur Nennspannung haben.Dann schneide Äste oder verschiebe das Modul – sonst verliert diese Platte 20% ihrer Leistung. Ein Frankfurter Nutzer hatte das nicht gemacht: Im Winter lief sein System nur auf 1,2 kWh statt der erwarteten 2 kWh. Nach einem Winkel- und Schatten-Check stieg es auf 1,5 kWh – fast 25% mehr.

Balkon-Stromertrag

60% der Mieter merken später: Ihr System liefert im Alltag weniger als die Hälfte der beworbenen Wattzahl. Ein typischer deutscher Balkon (3,5 m²) mit 3×300-Watt-Modulen soll theoretisch 900 Watt liefern, aber im Sommer blockiert ein Nachbarbaum die Hälfte der Fläche: Die tatsächliche Leistung fällt auf 250 Watt, und im Winter, weil die Module flach montiert sind, geht noch 15% verloren.

Erstens Modulaufteilung: Lieber 3×300 Watt als 1×900 Watt. Ein einzelnes beschattetes Modul ruiniert nicht den ganzen Ertrag – die anderen beiden laufen weiter. Das reduziert Verluste auf maximal 10%, statt 100%. Zweitens Montagewinkel: Ein Südbalkon in Berlin mit 50 Grad Neigung (statt flach) liefert im Winter 240 statt 220 Watt – ein Plus von 10% für die dunklen Monate. So bleibt die Modultemperatur unter 40 Grad, und man vermeidet weitere 5% Effizienzverlust durch Überhitzung.

Statt 300 Watt gibt es plötzlich 0, ein Verlust von 100%. München Nutzer, die auf Mikrowechselrichter umgestiegen sind, haben ihre Wintererträge um 20% gesteigert. Reinigung: Im Sommer heizt der Balkon die Module auf 50 Grad, das senkt die Effizienz um 8% – aber ein monatliches Wischen mit feuchtem Tuch holt 5% zurück. Frankfurt Nutzer, die das ein Jahr lang gemacht haben, hatten im Sommer konstant 280 Watt, während Nachbarn ohne Reinigung bei 250 Watt blieben. Alterung berücksichtigen: Module verlieren pro Jahr 0,5% Leistung, aber weil Balkone gut belüftet sind, dauert es 3 Jahre, bis es 1,5% sind – Berlin Nutzer haben nach 3 Jahren immer noch 270 Watt, fast wie neu.

Balkon-Reparatur

30% der Mieter müssen innerhalb von 2 Jahren Reparaturen in Kauf nehmen. Diese Reparaturen kosten im Schnitt 500–1.000 Euro, und wenn man nicht schnell handelt, können kleine Probleme zu Katastrophen werden: Ein gerissenes Modul lässt Wasser ins System laufen, das den ganzen Wechselrichter ruiniert – dann zahlt man 2.000 Euro statt 150 Euro.

Am meisten Probleme macht die Modulintegrität: 10% der Solarmodule entwickeln pro Jahr Risse oder Leistungsverluste, meist weil sie im Sommer über 50 Grad heizen (Material dehnt sich aus) oder im Winter durch Frost gerissen werden. Dann die Kabelverbindungen: 25% der Störungen kommen von lockeren oder korrodierten Klemmen – ein loses Kabel an einer Modulreihe senkt die Effizienz um 5% und birgt bei Feuchtigkeit die Gefahr von Kurzschlüssen (die 10% der internen Schäden verursachen). Nicht zu vergessen der Wechselrichter: Mikrowechselrichter sind hier klar im Vorteil – fällt ein Modul aus, reparierst du nur diesen (kostet 50–150 Euro). Bei Stringwechselrichtern musst du die ganze Leiste prüfen, und eine Reparatur kann 200–400 Euro kosten. Ein Nutzer aus Hamburg hatte ein loses Kabel an einer Modulreihe: Er hat es selbst gesteckt (70 Euro Material), und die Leistung stieg sofort wieder auf 95% der Nennwerte.

Häufige Reparaturen im Überblick:

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Regelmäßige Checks sind der Schlüssel:Das verhindert 80% der Kabelprobleme. Dann monatlich die Module reinigen: Staub und Laub reduzieren nicht nur die Leistung um 5–8%, sondern lassen die Module heißer werden (bis zu 55 Grad), was die Lebensdauer verkürzt.Und wenn etwas kaputtgeht: Nicht warten – ein kleines Loch im Modul kann sich in 6 Monaten zu einem Riss ausweiten, der dann 200 Euro kostet statt 100 Euro.

Balkon-Langzeit

70% der Mieter, die es nach 5 Jahren noch nutzen, haben eines gemeinsam: Ein typisches System, das 2020 installiert wurde, liefert heute bei vernachlässigter Wartung 15–20% weniger Strom als damals – genug, um 300–500 Euro mehr an Netzstrom zu kaufen. Wer dagegen regelmäßig handelt, hat nach 5 Jahren immer noch 85–90% der ursprünglichen Leistung .

Erstens Modulqualität und Alterung: Gute Module verlieren pro Jahr nur 0,3–0,5% Leistung – bei 300-Watt-Modulen sind das 1–1,5 Watt pro Jahr. Nach 10 Jahren sind das 10–15 Watt, kaum spürbar. Aber: Billige Module aus Asien verlieren 1% pro Jahr – nach 10 Jahren 10%, was 30 Watt sind und 50 Euro im Jahr an Einsparungen kosten. Zweitens Wartungsroutine: Alle 6 Monate Module reinigen (Staub senkt Effizienz um 5% pro Jahr), alle 2 Jahre Kabel prüfen (korrodierte Klemmen führen zu 10% mehr Wärme und verkürzen die Lebensdauer des Wechselrichters um 20%). Ein Nutzer aus Stuttgart macht das seit 8 Jahren: Sein System läuft immer noch auf 280 Watt, während ein Freund ohne Pflege bei 220 Watt steht. Drittens Umgebungseinflüsse: In Hamburg mit Salzwasser in der Luft rosten Halterungen schneller – hier helfen jährliche Korrosionsschutzsprays (Kosten 20 Euro), die Lebensdauer der Halterung um 5 Jahre verlängern.

Langzeitstrategien im Vergleich:

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ein System, das mit Pflege 10 Jahre läuft, kostet im Schnitt 1.500 Euro (Installation + Wartung) – ohne Pflege musst du nach 5 Jahren 2.000 Euro für ein neues System ausgeben.