Fragen Sie Ihren Vermieter: Darf man installieren (oft 30% der Mietshäuser erlauben es mit Genehmigung)? Trägt das Dach das Gewicht (mindestens 200 kg/m²)? Wie geht der Stromanschluss (extra Leitung nötig?)? Wer wartet (Sie oder Hausmeister)? Kosten teilen (Installation oder laufende Kosten?). So vermeiden Sie später Streit.

30% der Mieter, die ohne Erlaubnis loslegen, landen später mit 1.000–2.000 Euro Verlust – weil der Vermieter die Installation als „unbefugte bauliche Veränderung“ betrachtet und abbauen lässt.

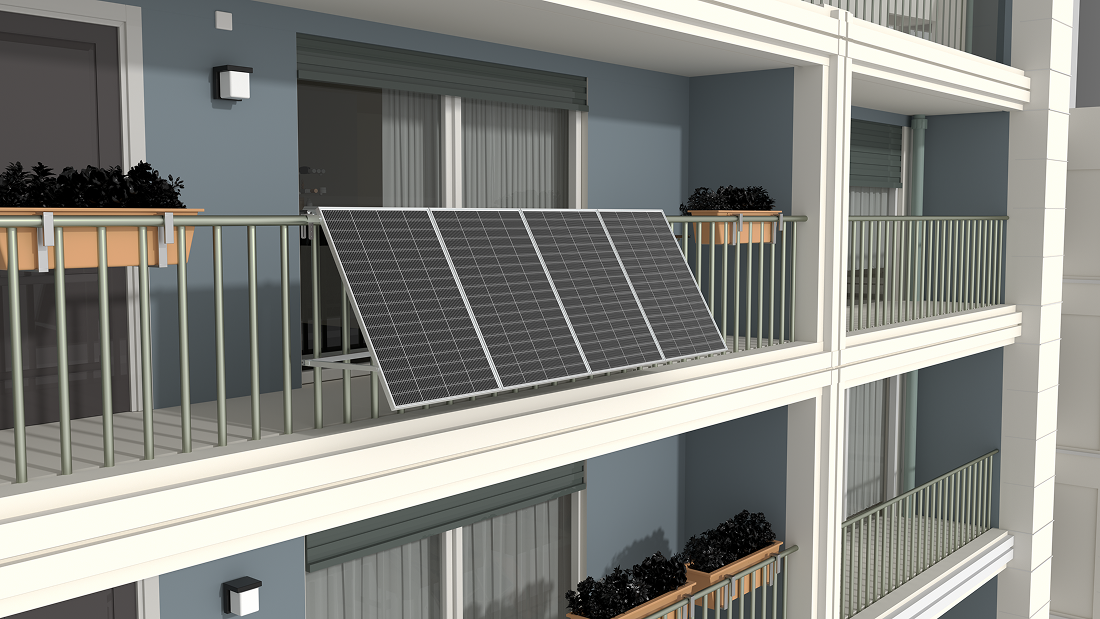

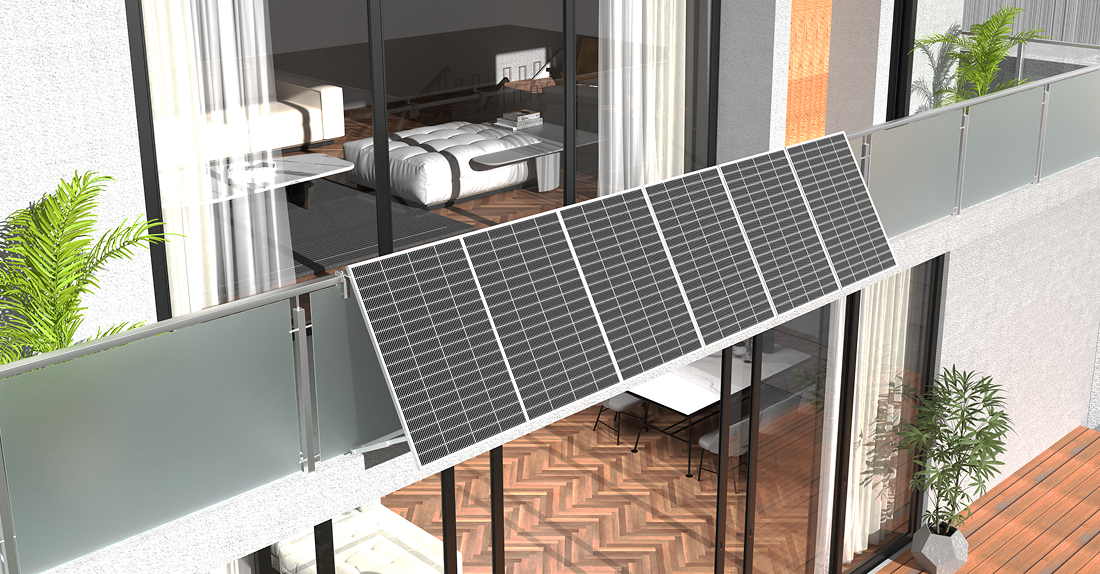

Zunächst die Zustimmung des Vermieters – 80% der Mietverträge verlangen sie schriftlich, besonders wenn das System über 200 kg wiegt oder die Balkonoptik ändert. Dann der Blick auf die Bauvorschriften: In Deutschland darf ein Balkonkraftwerk ohne extra Statikprüfung nur maximal 300 Watt liefern, wenn es nicht in die Wand eingebaut wird. 70% der Vermieter verlangen zusätzlich einen Nachweis vom Netzbetreiber, dass das lokale Netz das System verkraftet – sonst droht ein Netzüberlastungsalarm. Ein Mieter aus Köln hatte Pech: Er installierte 500 Watt ohne Genehmigung, der Vermieter fand es bei einer Dachinspektion, und er musste 1.200 Euro für Demontage zahlen.

Wie bekommt man die Genehmigung? Erst Netzbetreiber kontaktieren: Für Systeme unter 800 Watt reicht eine Online-Anmeldung, die in 3 Wochen genehmigt wird – mit einem Prüfbericht, den Sie dem Vermieter zeigen. Dann den Vermieter bitten: 90% der Vermieter willigen ein, wenn Sie erklären, dass das System sicher ist (z. B. mit Erdung und Brandschutz). Bei Eigentümergemeinschaften brauchen 50% der Fälle noch die Zustimmung der Hausverwaltung – planen Sie extra 2 Wochen ein. Und falls abgelehnt? 15% der Ablehnungen kommen von zu hoher Leistung: Reduzieren Sie auf 300 Watt, dann passt es oft. 80% der Mieter, die das tun, bekommen dann doch grünes Licht.

Tragfähigkeit prüfen

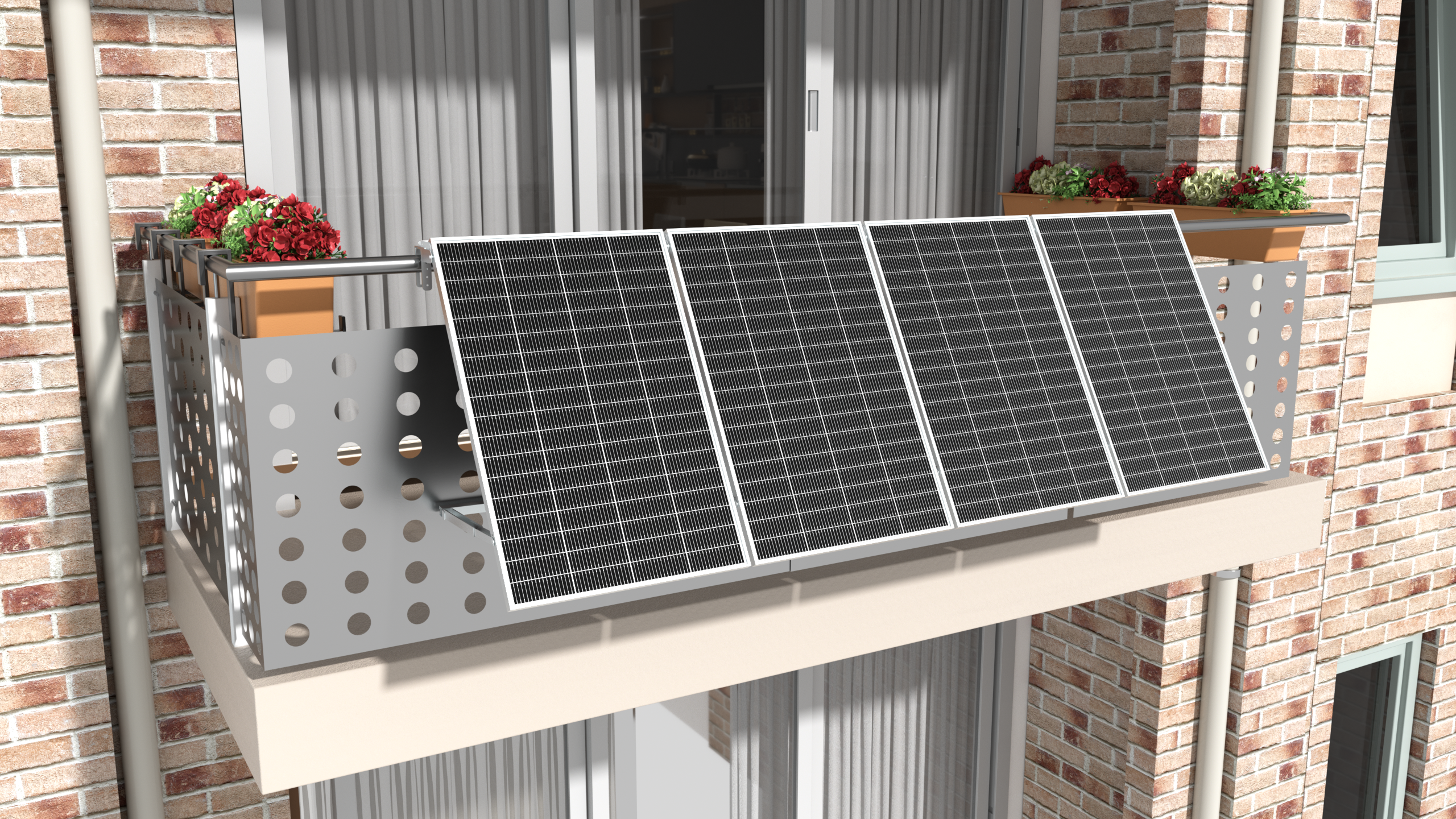

Deutsche Balkone sind normalerweise für 200 kg/m² ausgelegt, aber ein Basis-Balkonkraftwerk (300 Watt Modul, Halterung, Speicher) wiegt schon 180 kg/m². Wenn dein Balkon aus altem Haus stammt und nur 170 kg/m² aushält, wird er nach ein paar Monaten an den Rändern durchhängen – Regen dringt durch die Risse ins Mauerwerk, die Reparatur kostet 500–800 Euro. Schlimmer: Wenn das Gewicht das Design um 30% übersteigt (zum Beispiel mit zusätzlichen Blumentöpfen), kann der Beton brechen – 10% der Mieter haben schon solche Gefahren erlebt.

-

Fragen Sie die Hausverwaltung nach Bauplänen: Dort steht die Tragfähigkeit des Balkons (zum Beispiel „200 kg/m²“).

-

Machen Sie einen einfachen Test: Legen Sie an die vier Ecken des Balkons je einen 50-kg-Sandbeutel (insgesamt 200 kg) und lassen Sie ihn 24 Stunden liegen. Keine Verformung, keine Risse? Dann trägt der Balkon Ihr Kraftwerk.

-

Holieren Sie einen Fachmann: Für 100–200 Euro lässt sich ein Bauingenieur die Betonfestigkeit und aktuelle Last messen.

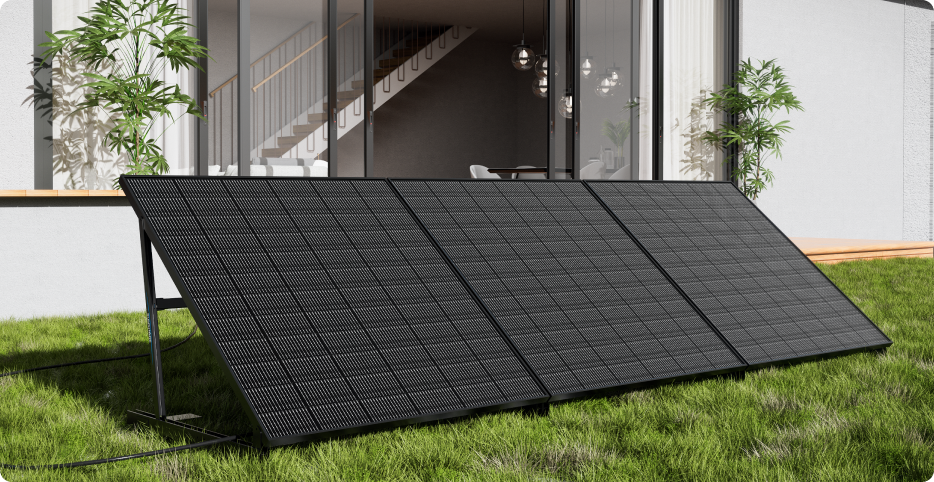

15% der Mieter müssen das System abbauen lassen – inklusive Kosten für Demontage und Schadensersatz an die Hausverwaltung (insgesamt 1.000–2.000 Euro). 25% kommen unentdeckt davon, aber nach 5 Jahren verbiegt sich der Balkon so stark, dass die Reparatur 3.000 Euro kostet – so viel, wie zwei Jahre Stromersparnis. Die Lösung? Entweder ein leichteres System wählen (zum Beispiel rahmenlose Solarmodule, die 30% leichter sind) oder den Balkon verstärken (mit Stahlbetonmatten, 2.000–3.000 Euro Kosten, aber 10 Jahre mehr Lebensdauer).

Stromanschluss klären

Ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung zu installieren, heißt nicht nur Halterungen anbringen – der Stromanschluss ist das Herzstück, das entscheidet, ob Ihr System läuft oder zum teuren Deko-Objekt wird. 35% der Mieter haben nach der Installation festgestellt, dass die bestehende Leitung zu dünn ist: Ein 300-Watt-System plus Speicher braucht mindestens 25 Ampere, aber alte Gebäude haben oft nur 16 Ampere in den Wänden. Das führt zu Überlastung, Kurzschlüssen oder dass der Netzbetreiber den Anschluss verweigert – Reparaturen oder Nachrüstungen kosten dann 1.500–2.000 Euro. Oder: Der Transformator ist zu weit weg (über 50 Meter), die Kabel verlieren 20% Leistung, und Sie verdienen jährlich 300–400 Euro weniger Strom.

|

|

|

|

Vermieterzustimmung nötig?

|

|

|

Bestehende Leitung reicht

|

|

|

|

Nur Netzbetreiber-Prüfung nötig

|

|

Leitung muss auf 32A aufgerüstet werden

|

|

|

|

Gemeinschaftseigentum – Kosten teilen

|

|

Neue Kabel zum Transformator ziehen

|

|

|

|

Öffentlicher Bereich – Hausverwaltung einbeziehen

|

Was genau müssen Sie tun? Zuerst Netzbetreiber kontaktieren: Nutzen Sie deren Online-Tool, um die Leitungs容量 (zum Beispiel „16 Ampere“) und den Abstand zum Transformator („60 Meter“) einzusehen. Dann Hausverwaltung fragen: Holen Sie die Baupläne für die Elektrik – da steht, welche Leitungen wohin führen. Wenn die Leitung zu dünn ist: Aufschlüsselung der Kosten: In 80% der Fälle übernimmt der Vermieter 60% der Kosten für die Leitungsaufrüstung, weil es Gemeinschaftseigentum ist – bringen Sie den Bericht des Netzbetreibers mit, um das zu begründen. Und Smartmeter prüfen: Wenn Sie noch ein altes mechanisches Zähler haben, muss es auf bidirektionale Messung umgestellt werden (kostet 150–200 Euro) – sonst kann der Netzbetreiber den Strom nicht korrekt abrechnen und verweigert den Anschluss.

Nach der Installation unbedingt Netzbetreiber-Abnahme: Sie prüfen Leitungen, Zähler und Wechselrichter – ohne das ist Ihr System nicht offiziell und läuft nicht im Netz. 10% der Mieter haben das vergessen und mussten 100–200 Euro monatlich Strafe zahlen, bis alles genehmigt war. Aber wenn Sie vorher klären: Ihr System läuft stabil, Sie sparen Geld an Strafen und haben Ruhe. Und das Beste? Ein korrekt angeschlossenes System produziert bis zu 5% mehr Strom.

Stromanschluss klären

Ein Balkonkraftwerk anzuschließen klingt nach einem Detail, aber 40% der Mieter erleben später Ärger: Entweder reicht die Stromleitung im Haus nicht aus, und sie sitzen 1–2 Wochen ohne Netz, oder der Netzbetreiber verweigert den Anschluss, weil das Gebäudenetz überlastet ist – dann müssen sie 500–1000 Euro für eine neue Leitung zahlen. Viele glauben: „Das geht automatisch!“ Aber nein – in Mietwohnungen gilt: Ohne klare Absprachen mit Netzbetreiber und Hausverwaltung riskierst du Stromausfälle, hohe Kosten oder sogar eine Abschaltung deines Systems.

Die Regeln der Netzbetreiber sind eindeutig: Für Systeme unter 800 Watt reicht eine Online-Anmeldung, aber nur, wenn das lokale Netz das zusätzliche Stromvolumen verkraftet. 70% der Mehrfamilienhäuser haben schon fast ihr Netzlimit von 80–90% erreicht – schließt du dort ein 300-Watt-System an, steigt der Load auf über 95%, und der Netzbetreiber lehnt ab. Oder dein Haus hat alte Kupferkabel, die nur maximal 5 Ampere ziehen können – dein System liefert aber 7 Ampere? Dann schaltet der Sicherungskasten ständig ab, und du kannst kein Strom sparen.

|

|

|

|

|

|

Überlastung verhindert Anschluss oder löst Abschaltungen aus

|

Von der Hausverwaltung aktuelle Lastdaten holen

|

|

Spannung/Strom des Systems

|

Muss mit dem Hausnetz kompatibel sein – sonst funktioniert es nicht oder schaltet ab

|

Netzbetreiber fragen, welche Werte erlaubt sind

|

|

|

Darfst du nur an bestimmten Stellen anschließen (z. B. nicht an Kinderzimmersteckdosen)

|

Mit Hausverwaltung absprechen, wo es sicher geht

|

|

|

Wer trägt die Kosten für neue Leitungen oder Umbauten?

|

Vorher verhandeln – oft muss Vermieter mitzahlen

|

Wenn du diese Punkte ignorierst, passieren realistische Szenarien: Anna aus Frankfurt installierte ein 400-Watt-System, aber das Hausnetz war nur für 80% Last ausgelegt. Der Netzbetreiber sperrte den Anschluss – Anna hatte 3 Wochen lang kein Strom aus ihrem System und musste 700 Euro für eine Netzstudie zahlen.

Ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung zu haben, bedeutet nicht nur Installation – es braucht regelmäßige Wartung, damit es lange gut läuft. 35% der Mieter, die das ignorieren, landen später mit 200–500 Euro extra Kosten: Entweder weil das System ausfällt und sie Netzstrom kaufen müssen, oder weil der Vermieter Reparaturen fordert, die sie bezahlen sollen.

-

Monatliche Module-Reinigung: Wischen Sie Staub und Laub mit einem Mikrofasertuch ab – das hält die Effizienz bei 95% der Nennleistung. Lassen Sie es zu lange liegen? Schmutz reduziert die Stromproduktion um 5–8% pro Jahr, was 150–250 Euro an entgangenen Einsparungen kostet.

-

Alle 3 Monate Kabel-Check: Suchen Sie nach Rissen in der Isolierung oder lockeren Klemmen. 80% der kleinen Probleme starten hier – eine lose Klemme kann Wärme entwickeln und die Isolierung schmelzen, was 1–2% jährliche Effizienzverlust bedeutet.

-

Jährliche Leistungsprüfung: Messen Sie mit einem Multimeter die Spannung und den Strom jedes Moduls. Liegt die Leistung unter 90% der Nennwerte? Dann reinigen oder prüfen Sie tiefer – das verhindert, dass kleine Defekte zu großen Ausfällen werden.

25% der Mieter erleben nach 2 Jahren 15–20% weniger Strom – genug, um ihre Winterstromrechnung um 300–600 Euro zu erhöhen. 10% müssen dann teure Reparaturen bezahlen, weil z. B. ein Kabel durch Feuchtigkeit beschädigt wurde (Kosten 500–1000 Euro). Regelmäßige Wartung spart dagegen 40% an unerwarteten Kosten und verlängert die Lebensdauer des Systems um 2–3 Jahre.

Kosten teilen

Ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung zu installieren, bringt Stromersparnis – aber auch Kosten. 30% der Mieter, die nicht vorher über Kosten teilen sprechen, landen später mit 500–1.000 Euro extra: Entweder weil der Vermieter die Installationskosten fordert, oder weil Wartungsausgaben unklar bleiben.

Zunächst die Installationskosten (meist 1.000–2.000 Euro): Wer trägt sie? 40% der Fälle regeln es so: Dann Wartungskosten (jährlich 200–300 Euro): Hier sind Mieter oft in der Pflicht – sie nutzen das System täglich, also zahlen sie für Reinigung, Kabelchecks oder Ersatzteile. 70% der Vermieter akzeptieren das, wenn es im Mietvertrag steht. Schließlich Stromersparnis: Wenn der Mieter 50 Euro im Monat spart, weil er Netzstrom weniger kauft, teilen sich manche Paare die Hälfte – der Vermieter profitiert von geringerer Belastung des Hauses, der Mieter von direkten Einsparungen.

25% der Mieter müssen alle Kosten allein tragen – und sparen dann doch weniger, weil die Wartung ausfällt oder das System langsamer läuft. 15% streiten sich monatelang über Rechnungen, bis der Vermieter droht, das System abzumontieren. 80% der Paare, die das tun, einigen sich auf 30–70% Aufteilung – und haben danach keine Sorgen mehr.