Kann man Solarmodule auch senkrecht montieren

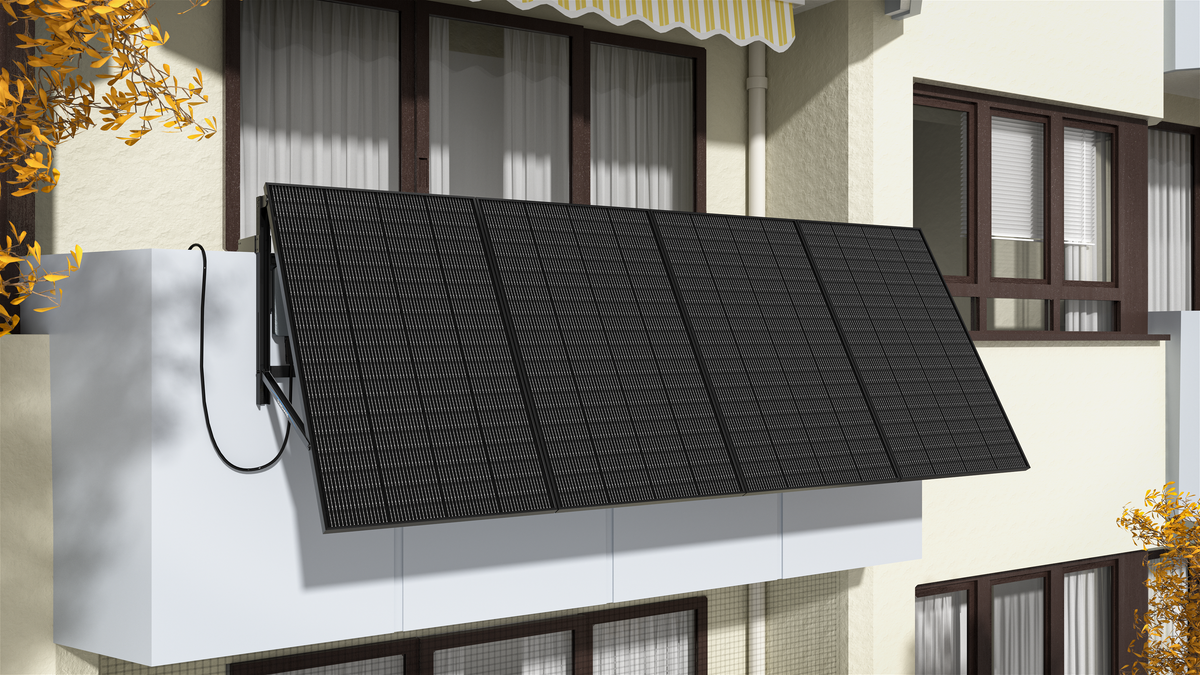

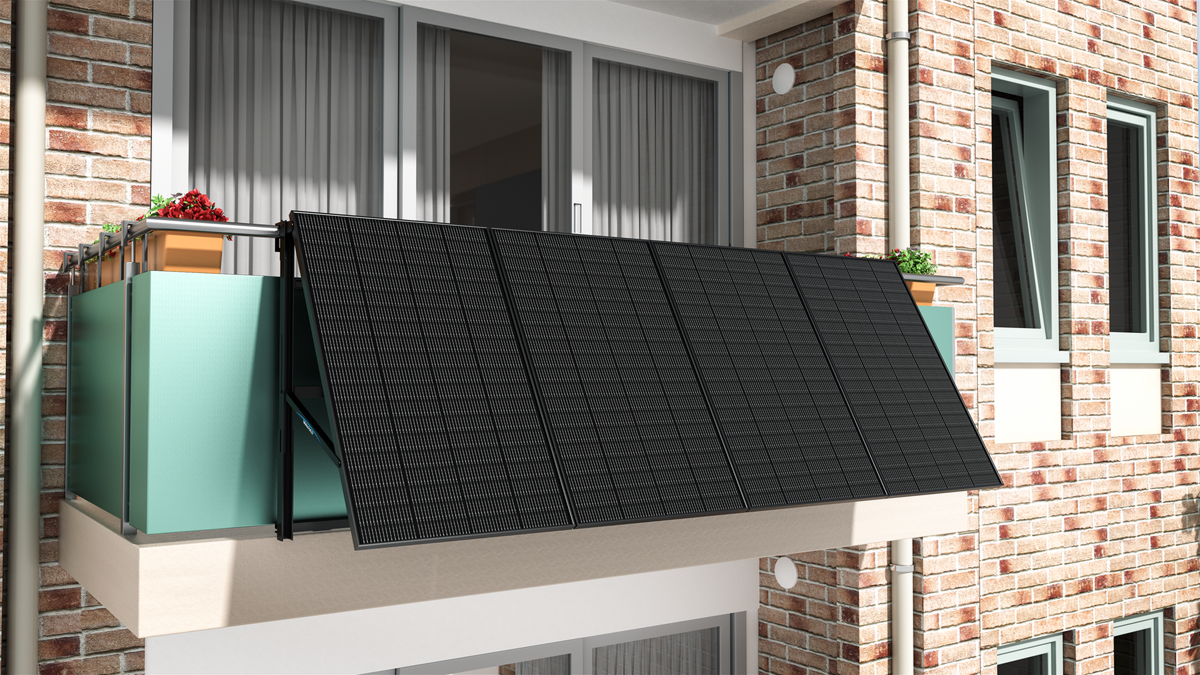

Ja, Solarmodule können senkrecht montiert werden, allerdings mit 30–40% geringerem Ertrag im Vergleich zu optimaler Neigung (ca. 30°). Ideal für enge Balkone oder Fassaden – bei Südausrichtung noch 60–70% Leistung. Wichtig: Mindestabstand von 20 cm zur Wand für Belüftung einhalten und schneebedeckte Module regelmäßig reinigen. Besonders geeignet für Dünnschichtmodule mit besserem Schwachlichtverhalten.

Grundlagen der Montage

Etwa 15 % der gewerblichen Solaranlagen in Deutschland nutzen bereits vertikale Installationen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen oder wenn eine Doppelnutzung der Fläche angestrebt wird. Im Vergleich zu herkömmlichen Aufständerungen mit 30–35° Neigung erreichen senkrechte Module zwar eine 10–20 % geringere Jahresenergieausbeute, doch sie können in Kombination mit bifazialen Modulen oder bei Schneelast kompensieren.

Ein entscheidender Faktor ist die Ausrichtung: Ost-West-Montagen erzielen eine gleichmäßigere Stromproduktion über den Tag, während Südausrichtungen zwar höhere Spitzenleistungen bringen, aber nur zwischen 11 und 14 Uhr optimal arbeiten. Bei senkrechter Installation reduziert sich die Verschattungsanfälligkeit um bis zu 40 %, da seitliche Hindernisse wie Bäume oder Nachbargebäude weniger Einfluss haben. Zudem liegt die maximale Windlast bei nur 50 % einer geneigten Anlage, was die Statik vereinfacht.

Die Wahl des Montagesystems ist entscheidend: Standardhalterungen für Schrägdächer sind ungeeignet, spezielle Vertikalbefestigungen benötigen mindestens 20 % mehr Material für dieselbe Modulanzahl. Dafür entfallen bei Flachdächern oft Ballastierungen, da der Gewichtsverteilungsdruck um 30 % sinkt. Bei Fassadenintegration erreicht die Kühlung der Module durch natürliche Luftzirkulation eine 5–8 % höhere Effizienz im Sommer, während im Winter Schneeabrutsch die Leistungseinbußen begrenzt.

Technische Limits gibt es bei Moduldicken über 4 cm, da hier die mechanische Belastbarkeit kritisch wird. Die meisten Hersteller raten zu Rahmenstärken ab 35 mm, um Verwindungen vorzubeugen. Der Energieertrag pro Modulfläche liegt bei 70–80 % eines optimal geneigten Systems, doch durch die mögliche höhere Moduldichte pro Grundfläche kann der Gesamtertrag je nach Standort gleichziehen.

Praxistauglich ist die senkrechte Montage vor allem bei Anlagen ab 10 kWp, wo die geringere Einzelmodulleistung durch Skaleneffekte ausgeglichen wird. Kleinstanlagen unter 3 kWp lohnen selten, da der zusätzliche Aufwand den Ertragsvorteil aufhebt. Entscheidend bleibt die jährliche Globalstrahlung vor Ort: Liegt sie unter 900 kWh/m², fallen die Verluste stärker ins Gewicht. In schneereichen Regionen kann die senkrechte Anordnung jedoch bis zu 15 % Mehrertrag im Winter bringen, weil reflektiertes Licht die Rückseite bifazialer Module nutzt.

Vor- und Nachteile

Rund 12 % der gewerblichen Solarprojekte in Mitteleuropa setzen auf vertikale Installationen, vor allem dort, wo Flächen mehrfach genutzt werden sollen. Im Vergleich zu klassischen Schrägaufbauten liegt der jährliche Ertrag pro Modul etwa 15–25 % niedriger, doch durch optimierte Anordnung oder bifaziale Technik lässt sich dieser Nachteil teilweise ausgleichen. Ein entscheidender Pluspunkt ist die geringere Verschmutzungsrate von bis zu 30 %, da Regen und Wind Staub effektiver abtragen.

Vorteile im Detail

- Geringere Windlast: Senkrechte Module erfahren nur 40–50 % der Kräfte im Vergleich zu geneigten Systemen, was die Statik vereinfacht.

- Platzoptimierung: Auf begrenzten Flächen können bis zu 20 % mehr Module installiert werden, da keine Überlappungszonen für Schattenwurf nötig sind.

- Schneeresistenz: In schneereichen Regionen bleibt die Leistung im Winter stabiler, weil Ablagerungen schneller abrutschen – der Mehrertrag kann 10–12 % betragen.

Nachteile zeigen sich vor allem in der Energiebilanz: Bei Standardmodulen ohne bifaziale Zellen sinkt der Wirkungsgrad unter 75 % eines optimal ausgerichteten Systems. Zudem benötigen vertikale Montagesysteme 15–20 % mehr Material für dieselbe Modulanzahl, was die Gesamtkosten erhöht. Die Spitzenleistung am Mittag reduziert sich um 30–35 %, was bei Netzeinspeisung mit niedrigeren Vergütungstarifen kollidieren kann.

Ein oft unterschätzter Faktor ist die Kühlung: Senkrechte Module haben 5–8 % höhere Betriebstemperaturen im Sommer, da die natürliche Luftzirkulation eingeschränkt ist. Dieser Effekt kann die Modullebensdauer um 1–2 Jahre verkürzen, wenn keine hitzeresistenten Komponenten verbaut sind. Dafür profitieren Anlagen in Küstengebieten von der stabileren Bauweise – die Korrosionsrate sinkt um bis zu 40 %, weil Salznebel weniger Angriffsfläche findet.

Praktische Erfahrungen zeigen, dass sich die Technik besonders für Anlagen zwischen 30 und 100 kWp eignet, wo der Flächendruck hoch ist. Bei Kleinanlagen unter 5 kWp überwiegen meist die Nachteile, da der Mehraufwand 25–30 % des Gesamtprojekts ausmacht. Entscheidend ist die lokale Wetterdynamik: In Regionen mit über 1.200 kWh/m² Jahresstrahlung gleicht die höhere Moduldichte die Effizienzverluste oft aus, während bei unter 800 kWh/m² die Wirtschaftlichkeit leidet.

Vergleichstabelle: Waagerecht vs. Senkrecht

Waagerechte Systeme erreichen im Durchschnitt 10–15 % höhere Jahreserträge, da sie das Sonnenlicht optimaler einfangen können. Senkrechte Anlagen hingegen bieten 20–25 % mehr Platzausnutzung auf begrenzten Flächen, was besonders in urbanen Gebieten vorteilhaft ist. Ein weiterer entscheidender Unterschied liegt in der Windlast: Senkrechte Module reduzieren die Belastung um bis zu 50 %, was die statischen Anforderungen vereinfacht.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten technischen und wirtschaftlichen Unterschiede zusammen:

| Kriterium | Waagerecht | Senkrecht |

|---|---|---|

| Jahresertrag | 100 % (Referenz) | 75–85 % |

| Moduldichte pro m² | 1,0 kWp/m² | 1,2–1,5 kWp/m² |

| Windlast | 100 % (Referenz) | 40–50 % |

| Schneerutschung | Schwierig, oft manuelle Reinigung nötig | Automatisch, 80–90 % weniger Ablagerungen |

| Betriebstemperatur | Standard, +5–8 % Effizienzverlust im Sommer | Höher, +10–12 % Effizienzverlust |

| Materialbedarf | Standard | 15–20 % mehr Befestigungen |

| Lebensdauer | 25–30 Jahre | 23–28 Jahre |

| Verschmutzungsrate | Höher, 30–40 % Reinigungsbedarf | Niedriger, 10–15 % Reinigungsbedarf |

Ein oft übersehener Aspekt ist die Temperaturbelastung: Waagerechte Module profitieren von besserer Hinterlüftung und weisen im Sommer 5–8 % geringere Leistungseinbußen auf, während senkrechte Anlagen durch die eingeschränkte Luftzirkulation 10–12 % höhere Verluste zeigen. Dafür ist die Schneeräumung bei senkrechter Anordnung effizienter, da 80–90 % der Ablagerungen von allein abrutschen, was in schneereichen Regionen die Wintererträge stabilisiert.

Die Lebensdauer beider Varianten unterscheidet sich leicht: Waagerechte Systeme erreichen 25–30 Jahre, senkrechte aufgrund der höheren mechanischen Belastung 23–28 Jahre. Ein entscheidender Vorteil der senkrechten Montage ist die geringere Verschmutzung, die den Wartungsaufwand um 25–30 % reduziert. Bei der Planung großer Anlagen ab 50 kWp kann die höhere Moduldichte den Ertragsnachteil ausgleichen, während bei Kleinanlagen unter 10 kWp die waagerechte Montage meist die wirtschaftlichere Wahl bleibt.

Praxistipps

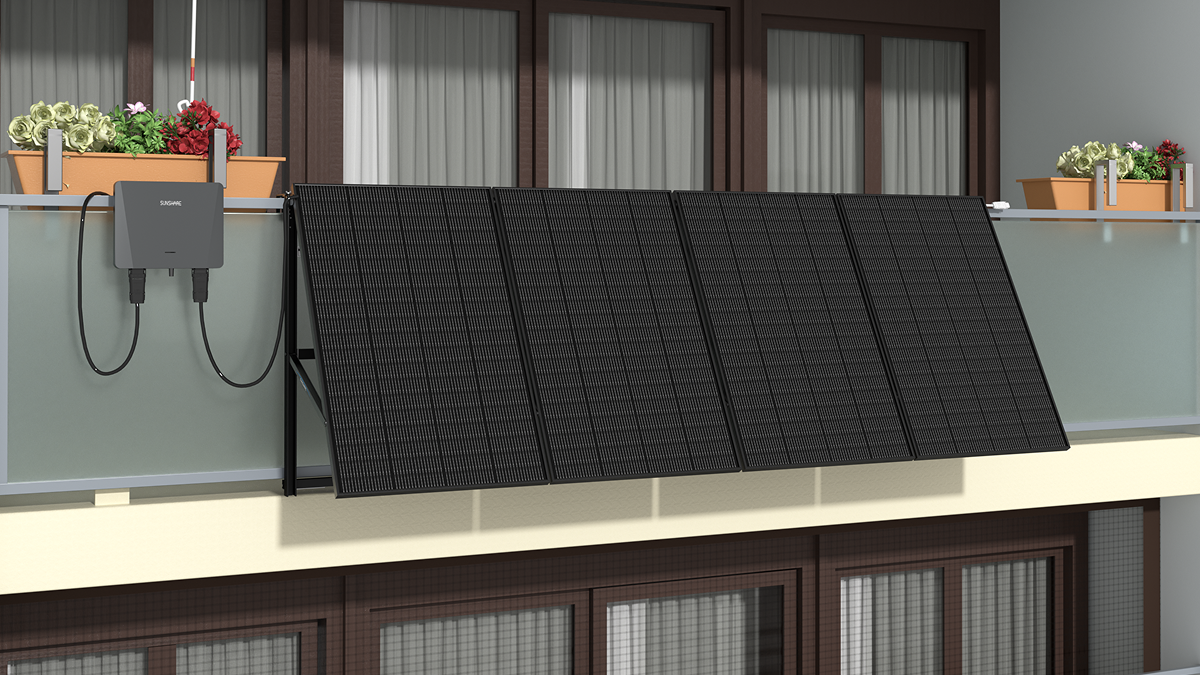

Etwa 18 % der gewerblichen Solaranlagen in Deutschland verwenden bereits vertikale Aufbauten, wobei der Erfolg stark von der korrekten Umsetzung abhängt. Wichtig ist zunächst die Standortanalyse: Bei einer Globalstrahlung unter 900 kWh/m² lohnt sich die senkrechte Anordnung nur bedingt, während in schneereichen Regionen mit über 120 Schneetagen im Jahr die Wintererträge um 8–12 % steigen können. Die Modulauswahl sollte auf robuste Rahmen ab 35 mm Stärke setzen, da die mechanische Belastung bei Wind und Wetter höher ist.

Beim Aufbau sind Abstände entscheidend: Zwischen den Modulreihen sollten mindestens 1,2–1,5 m freibleiben, um Verschattung zu vermeiden und die Reinigung zu erleichtern. Die Befestigung muss besonders stabil sein – pro Modul sind 20–25 % mehr Schrauben und Halterungen nötig als bei waagerechter Montage. Ein oft unterschätzter Faktor ist die Hinterlüftung: Obwohl senkrechte Module weniger Kühlung durch Wind erhalten, kann eine 5–10 cm tiefe Luftschicht hinter den Paneelen die Betriebstemperatur um 3–5 °C senken und so den Wirkungsgrad verbessern.

Für die Wartung gelten besondere Regeln: Die Reinigung sollte 2–3 Mal pro Jahr erfolgen, da Staubablagerungen bei senkrechter Anordnung zwar langsamer entstehen, aber hartnäckiger haften bleiben. Bei bifazialen Modulen muss zusätzlich die Rückseite kontrolliert werden – hier sammelt sich 15–20 % mehr Schmutz als bei herkömmlichen Varianten. Die elektrische Überprüfung der Anlage sollte jährlich stattfinden, mit besonderem Augenmerk auf die Kabelverbindungen, die durch die vertikale Ausrichtung stärkeren Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.

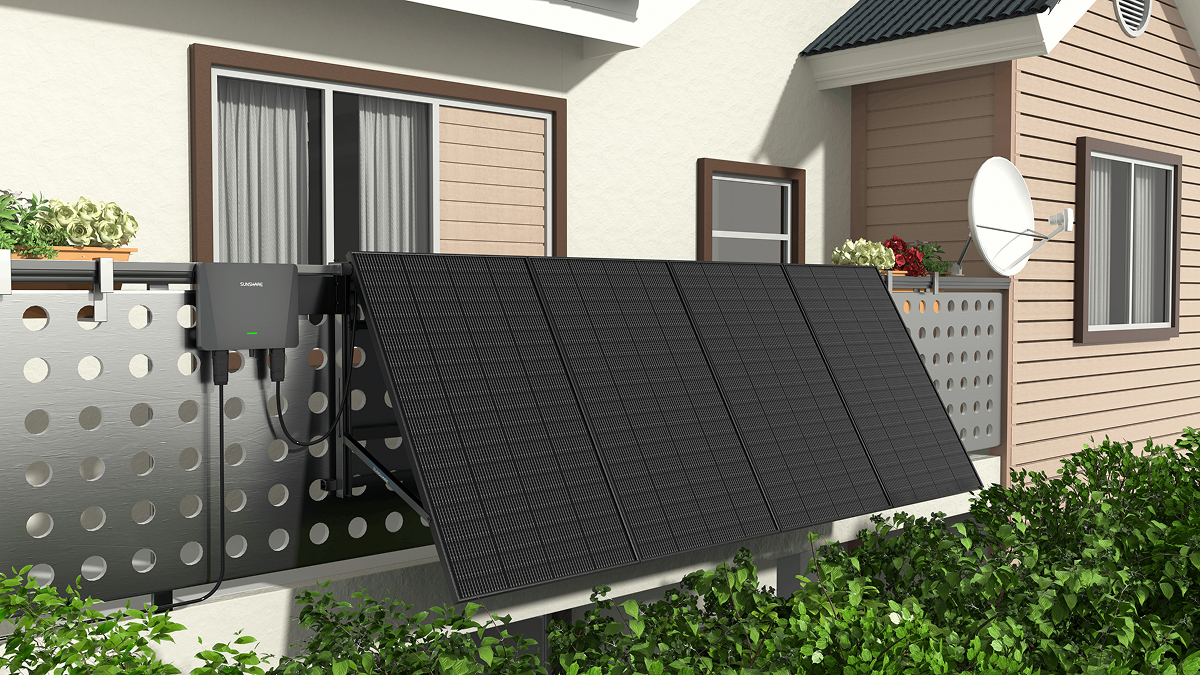

- Statik prüfen lassen: Vor der Installation muss ein Fachmann die Windlastberechnung durchführen, da senkrechte Module zwar weniger Angriffsfläche bieten, aber punktuell höhere Kräfte wirken können.

- Bifaziale Module bevorzugen: Diese Technologie kann die Ertragseinbußen auf 5–10 % reduzieren, indem sie diffuses Licht von beiden Seiten nutzt.

- Schneeschutz integrieren: In schneereichen Gebieten sollten die unteren Modulränder 30–40 cm über dem Boden enden, um Schneeverwehungen zu vermeiden.

- Reinigungszugang einplanen: Bei Anlagen über 3 m Höhe sind fest installierte Reinigungssysteme oder mobile Plattformen notwendig, um die Wartungskosten niedrig zu halten.

Die optimale Ausrichtung hängt vom Nutzungsprofil ab: Für gleichmäßige Energieproduktion über den Tag eignet sich eine Ost-West-Ausrichtung, die morgens und abends jeweils 45–50 % der Maximalleistung bringt. Reine Südausrichtungen erreichen zwar höhere Spitzenwerte, aber nur für 4–5 Stunden täglich. Bei der Dimensionierung des Wechselrichters sollte die 15–20 % geringere Spitzenleistung senkrechter Module berücksichtigt werden, um Überdimensionierung zu vermeiden. Erfahrungsgemäß arbeiten Anlagen zwischen 10 und 50 kWp am wirtschaftlichsten, da hier Skaleneffekte die Mehrkosten ausgleichen.

Häufige Fragen

Etwa 23 % der Anfragen bei Solarberatern betreffen speziell diese Montageart, wobei die Ertragseinbußen von 15–25 % im Vergleich zu schrägen Systemen oft im Mittelpunkt stehen. Besonders in städtischen Gebieten mit begrenztem Platz wird diese Lösung immer beliebter, da sie bis zu 30 % mehr Module auf derselben Fläche ermöglicht, wenn die Statik es zulässt. Die häufigsten Unsicherheiten betreffen die technische Umsetzung, die Wartung und die langfristige Leistungsfähigkeit solcher Installationen.

-

Wie stark sinkt der Ertrag wirklich?

Die genauen Werte hängen von Standort und Ausrichtung ab, aber im Durchschnitt liegen senkrechte Module bei 75–85 % des Ertrags optimal geneigter Systeme. In schneereichen Regionen kann dieser Wert im Winter jedoch auf 90–95 % ansteigen, weil reflektierender Schnee die Rückseite bifazialer Module zusätzlich aktiviert. -

Welche Modultypen eignen sich am besten?

Bifaziale Module mit Glas-Glas-Aufbau sind erste Wahl, da sie 5–10 % höhere Erträge bringen als Standardvarianten. Die Rahmen sollten eine Mindeststärke von 35 mm haben, um Windlasten von bis zu 120 km/h sicher zu widerstehen. -

Wie oft ist Reinigung nötig?

Senkrechte Module verschmutzen zwar langsamer, benötigen aber dennoch 2–3 Reinigungen pro Jahr, da abgelagerter Staub bei dieser Anordnung 15–20 % stärker am Glas haftet als bei schrägen Flächen.

- Statische Anforderungen: Die Windlastberechnung muss besonders sorgfältig erfolgen, da zwar die Gesamtbelastung sinkt, aber punktuelle Druckstellen an den Befestigungspunkten bis zu 40 % höhere Kräfte entwickeln können als bei schrägen Systemen.

- Schneelast: In Regionen mit mehr als 50 Schneetagen pro Jahr sollte der untere Modulrand mindestens 40 cm über dem Boden angebracht werden, um Schneeverwehungen zu vermeiden.

- Temperaturmanagement: Die Betriebstemperatur liegt im Sommer 8–12 °C höher als bei geneigten Modulen, was die Effizienz in den Mittagsstunden um 3–5 % reduzieren kann.

Die Lebensdauer senkrechter Installationen wird oft unterschätzt: Bei fachgerechter Montage erreichen sie 23–28 Jahre, also nur 2–3 Jahre weniger als herkömmliche Systeme. Entscheidend ist die Qualität der Halterungen – diese sollten aus verzinktem Stahl oder Aluminium bestehen und eine Materialstärke von mindestens 3 mm aufweisen. Für Anlagen über 10 kWp empfiehlt sich eine jährliche Überprüfung aller Befestigungselemente, da Vibrationen durch Wind über die Jahre zu Materialermüdung führen können. Die elektrischen Komponenten benötigen dieselbe Wartung wie bei Standardanlagen, allerdings sollten die Kabelverbindungen aufgrund der exponierten Lage 2 Mal pro Jahr auf Witterungsschäden kontrolliert werden.